Home|ゴールドベルグ(Szymon Goldberg)|モーツァルト:ヴァイオリン・ソナタ第28番 変ホ長調, K.380

モーツァルト:ヴァイオリン・ソナタ第28番 変ホ長調, K.380

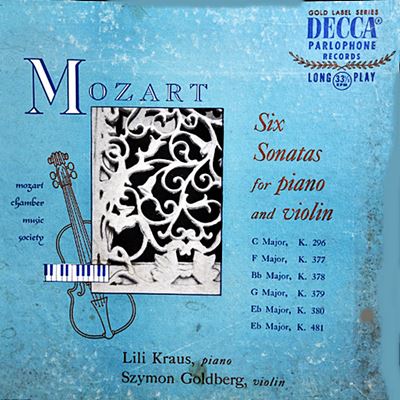

(Vn)シモン・ゴールドベルク:(P)リリー・クラウス 1937年4月20&21日録音

Mozart:Violin Sonata No.28 in E-flat major, K.380/374f [1.Allegro]

Mozart:Violin Sonata No.28 in E-flat major, K.380/374f [2.Andante con moto]

Mozart:Violin Sonata No.28 in E-flat major, K.380/374f [3.Rondo. Allegro]

ザルツブルグからウィーンへ:K376~K380「アウエルンハンマー・ソナタ」

まず、K296に関してはすでに述べたように、マンハイムで作曲されたものです。

次に、K376?K380の中で、K378だけはザルツブルグで作曲されたと思われます。この作品は、就職活動も実らず、さらにパリで母も失うという傷心の中で帰郷したあとに作曲されました。しかし、この作品にその様な傷心の影はみじんもありません。それよりも、青年モーツァルトの伸びやかな心がそのまま音楽になったような雰囲気が作品全体をおおっています。

そして、残りの4曲が、ザルツブルグと訣別し、ウィーンで独立した音楽家としてやっていこうと決意したモーツァルトが、作品の出版で一儲けをねらって作曲されたものです。

ただし、ここで注意が必要なのは、モーツァルトという人はそれ以後の「芸術的音楽家」とは違って、生活のために音楽を書いていたと言うことです。彼は、「永遠」のためにではなく「生活」のために音楽を書いたのです。「生活」のために音楽を書くのは卑しく、「永遠」のために音楽を書くことこそが「芸術家」に求められるようになるのはロマン派以降でしょう。ですから、一儲けのために作品を書くというのは、決して卑しいことでもなければ、ましてやそれによって作り出される作品の「価値」とは何の関係もないことなのです。

実際、ウィーンにおいて一儲けをねらって作曲されたこの4曲のヴァイオリンソナタは、モーツァルトのこのジャンルの作品の中では重要な位置を占めています。特に、K379のト長調ソナタの冒頭のアダージョや第2楽章の変奏曲(アインシュタインは「やや市民的で気楽すぎる変奏曲」と言っていますが・・・^^;)は一度聴いたら絶対に忘れられない魅力にあふれています。また、K377の第2楽章の変奏曲も深い感情に彩られて忘れられません。

ここでは、ヴィオリンとピアノは主従を入れ替えて交替で楽想を分担するだけでなく、二つの楽器はより親密に対話をかわすようになってます。これら4曲は、マンハイムのソナタよりは一歩先へと前進していることは明らかです。

「聞かなければ行けない」録音の一つ

うーん、何かの間違いではないかと思ったのですが、どう確認してもこのゴールドベルクとリリー・クラウスによるヴァイオリン・ソナタはアップしていないようです。(と、書きながらまた再び放置していました。再開しなければ・・・。)言うまでもないことですが、クラシック音楽の録音史を語る上では絶対に欠落させてはいけない録音です。

さらに言えば、シモン・ゴールドベルクは良くも悪くも日本との縁が非常に深い演奏家です。

今さら言うまでないことでしょうが、第2次大戦ではナチスからの迫害で国を追われ、さらにはアジアへの演奏旅行を行っている最中に、リリー・クラウスとともにインドネシアで日本軍の捕虜となって収容所での抑留生活を強いられました。戦争は彼から多くのものを奪い去ったのですが、それでも、その過酷な捕虜収容所においても彼は自らの音楽で多くの仲間を支えました。

後年、同じ収容所に収容されていた人が次のようなことを語っていたそうです。

ゴールドベルク氏と同じ収容所に入れられていた私は十歳だった。皆のために彼が演奏してくれたバッハの無伴奏ソナタを、私は彼の膝に顔がつく程近くで、蹲って聴いた。それは、この世に至純の美しさが存在することを知るきっかけであった。・・・収容所の生活状況がいよいよ悪化し、音楽など許されなくなってからも、強制作業中、小さな棒杭を右手に持ち指と手首をきれいに動かし「練習」しながら歩いていた彼の姿を今も憶えている

そんなゴールドベルクは戦後は世界中で活躍するようになるのですが、それでもドイツでの演奏会だけは最後まで拒否しました。それだけに、彼がその晩年を日本人を妻として日本ですごし、さらには日本のオケの指揮者にも就任し、最後は日本で亡くなっったと言うのは考え込まされる事実です。

それは、言葉をかえれば、彼がいかに「ナチス」という化け物を生み出した「ドイツ」という国を許せなかったかの証左ともなるのかもしれません。

ただし、少なくない方々からすれば、そんな1930年代の骨董品のような録音なんかは聞きたくないという人もいるかもしれません。しかし、これだけは強くいいきりたいと思います。

クラシック音楽の世界に足を踏み込んだのであれば、何があっても「聞かなければ行けない」録音というものは存在するものです。そして、この二人によるモーツァルトのヴァイオリン・ソナタもそう言う「聞かなければ行けない」録音の一つなのです。

確かに、ゴールドベルクもクラウスも戦後になってから、別の演奏家と組んでステレオ録音を残しています。ですから、音質の面から言ってもそちらを聞けばいいじゃないかということになるのかもしれません。

しかし、それでもこれは聞くべき録音なのです。

20世紀における最大の「発見」の一つは「モーツァルト」だと言われます。

言うまでもなく、それが「発見」されたのは彼の生誕200年を記念した1956年のモーツァルト・イヤーでした。もちろん、モーツァルトという音楽家が存在していたことはほとんどの人が知っていました。しかし、それは「可愛らしい子供向けの音楽」を書いた人として認識されていたのです。

20世紀の初めにある指揮者がモーツァルトの交響曲をメインにプログラムを組んだところ、主催者側から「こんな子供向けの音楽で客が呼べるか!」と拒否されたというエピソードも伝わっています。つまりは、モーツァルトとはそう言う他愛もない音楽を書いた人として広く認識されていたのです。

しかしながら、彼の作品がとんでもなく素晴らしい音楽であることを熟知している人もいました。

例えばブラームス。

彼は、ほんとうに素晴らしい音楽というものはモーツァルトの音楽のようなものなのだが、幸いにしてほとんどの人がその事を知らないので、私たちのようなものでも作曲家として生きていくことが出来る・・・みたいなことを語っていたそうです。

そして、1956年のモーツァルトイヤーを切っ掛けにして膨大な量のモーツァルト作品がレコードとして発売され、そのレコードを通して初めて多くの人が彼の本質と凄さを理解したのです。

つまりは、世界は1956年に「モーツァルトを発見」したのでした。

しかしながら、ブラームスのように、真に優れた音楽家は最初から彼の音楽の素晴らしさを熟知していました。

そして、ここで聞くことのできるゴールドベルクとクラウスもまたその様な数少ない音楽家の一人だったのです。

ここで聞くことのできるモーツァルトは、決して子供向けの可愛い音楽ではありません。そこにあるのは、疑いもなく、すでに「モーツァルトを発見」した人による演奏であり、録音なのです。

それ故に、これはクラシック音楽の演奏史、録音史を概観するためには「絶対に聞かなければ行けない」一枚なのです。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

2023-03-13:クライバーファン

- 昔、セルゲイ・ハチャトゥリアンさんが15歳ぐらいのときの初日本リサイタルで、単調のモーツァルトのヴァイオリン・ソナタを弾かれたのを聞きに行ったときに予習で聞いたっきり、ほとんどモーツァルトのヴァイオリン・ソナタを聞いたことがありませんでした。

今回、たまたまこの演奏が目に入ってみて聞いてみましたが、録音が割と良いですね。ヒストリカル録音の嫌なところは、音割れ、歪み、音揺れで、そういうのが頻発すると音楽を楽しむどころではなくなりますが、この録音だとあまりヴァイオリン、ピアノともに歪がなく、クラウスの柔らかいピアノの音(後年のステレオでのドギツイ硬質なトーンの演奏を聴いていたので意外でした)が聞けました。ヴァイオンリンも美音です。

ところで、思い出したのがベートーヴェンが回想したモーツァルトのクラヴィーアの演奏の特徴である「レガートではなかった」という話です。はたしてモーツァルト本人がクラウスの演奏を聞いたら、このようなレガートでつながる音を評価したでしょうか?または、もっとポツポツ音は区切るんじゃとおっしゃったでしょうか?

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-01-16]

ベートーヴェン:管楽三重奏曲 ハ長調, Op.87(Beethoven:Trio in C major, Op.87)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)

[2026-01-10]

バッハ:前奏曲とフーガ ロ短調 BWV.544(J.S.Bach:Prelude and Fugue in B minor, BWV 544)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-07]

ハイドン:弦楽四重奏曲第57番 ハ長調, Op.54, No.2, Hob.3:57(Haydn:String Quartet No.57 in C major, Op.54, No.2, Hob.3:57)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2026-01-05]

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第24番「テレーゼ」 嬰ヘ長調 Op.78(Beethoven:Piano Sonata No.24 in F-sharp major, Op.78 "A Therese")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1958年5月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on May, 1958)

[2026-01-03]

フォーレ:夜想曲第10番 ホ短調 作品99(Faure:Nocturne No.10 in E minor, Op.99)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-31]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第14番嬰ハ短調, Op.131(Beethoven:String Quartet No.14 in C Sharp minor Op.131)ハリウッド弦楽四重奏団1957年6月15日,22日&29日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on June 15, 22 & 29, 1957)

[2025-12-29]

ドビュッシー:ピアノのために(Debussy:Pour le Piano)(P)ジーナ・バッカウアー:1964年6月録音(Gina Bachauer:Recorded on June, 1964)