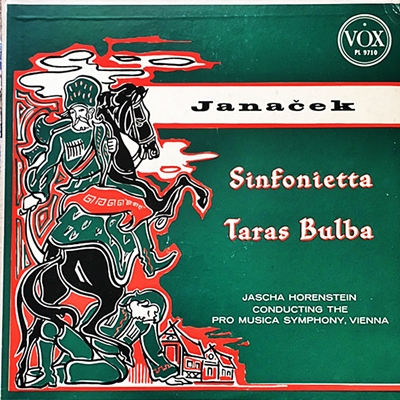

Home|ヤッシャ・ホーレンシュタイン(Jascha Horenstein)|ヤナーチェク:シンフォニエッタ

ヤナーチェク:シンフォニエッタ

ヤッシャ・ホーレンシュタイン指揮 ウィーン・プロ・ムジカ管弦楽団 1955年録音

Janacek:Sinfonietta [1.Allegretto]

Janacek:Sinfonietta [2.Andante]

Janacek:Sinfonietta [3.Moderato

Janacek:Sinfonietta [4.Allegretto]

Janacek:Sinfonietta [5.Andante con molto-Allegretto]

オケによる極上の「ショーピース」

一般的には、どう考えても売れるような作品ではないので、作曲者のヤナーチェクもきっと驚いていることでしょう。

この作品は、体育協会の参事をしていたヤナーチェクが協会のためのファンファーレを作って欲しいと頼まれて生み出された、というエピソードがあるそうですが、真偽のほどは確かではありません。しかし、作曲者自身はこの作品をチェコ陸軍に献呈したいという意思もあったようです。金管群によって奏されるファンファーレを聞くと確かに「体育会系音楽」の雰囲気が満点です。

シンフォニエッタというのはその名の通り「小さな交響曲」という意味合いですが、聞けば分かるとおりこの作品にはその様な「交響的」な雰囲気は稀薄です。しかし、冒頭の印象的なファンファーレが曲全体を支配しているので、単なる「組曲」よりは統一感があります。

そして、この冒頭のファンファーレが、最後に高らかに鳴り響くことを持って、この作品にもヤナーチェクの生涯のテーマであった「拘束からの解放」が反映しているという向きもあります。確かに、そう言う側面もあることは否定できないとは思います。

しかし、そんな難しいことを考えるよりは、オケによる極上の「ショーピース」として楽しめばいいのではないでしょうか。

ホーレンシュタインの実力を思い知らされる演奏

この演奏と録音はホーレンシュタインという指揮者に対する認識を新たにしなければいけないと思わせるほどに優れたものです。ヤナーチェクのシンフォニエッタと言えば多くの人が思い出すのはセル&クリーブランド管による録音でしょう。とりわけ村上春樹の「1Q84」ですっかりクラシック音楽ファン以外にも知られる存在となりました。そして、言うまでもなく私にとっとこの作品の「刷り込み」もまたセルの演奏でした。

そのセルの演奏と較べれば、このホーレンシュタインの演奏はまさに真逆とも言える立ち位置にある演奏です。

言葉をかえれば、セル&クリーブランド管という高峰に対して、深い谷を隔てた反対側にそびえる高峰のような存在です。そう言いきっていいと思います。

まず、驚くのはその遅いテンポです。そして、そのテンポによって作品の相貌が全く別物になっています。

セルの演奏は、言ってみれば、クリーブランド管の能力をフル稼働させた極上のショー・ピースです。おそらく、これほどにオーケストラというものが持っている魅力を堪能できる演奏はそうあるものではありません。

ところが、このホーレンシュタインの演奏では、どこか厳かで深い精神性が宿っているかのように感じさせられます。

「あれっ、シンフォニエッタてこんなにも神秘的な雰囲気の漂う音楽だったかな」と思ってしまうほどにに相貌が変わってしまっているのです。

もちろん、精神性等という曖昧な言葉で表現するのはあまりよろしくないことは分かっていますし、深い精神性が極上のショー・ピースよりも価値があるなどとは露ほども思っていません。ただ、この作品をショー・ピースとは異なる形で表現しようとした時の一つの到達点を示しているように思われるのです。

それ故に「深い谷を隔てて向かい合う二つの高峰」という思いがよぎるのです。

それにしても、この遅いテンポで緊張感を失うことなく演奏しきっているウィーン響(今さら確認するまでもないと思いますが、ウィーン・プロ・ムジカ管弦楽団の実態はウィーン響です)の能力には驚かされますし、それを完璧にコントロールしきっているホーレンシュタインの統率力にも脱帽です。

オーケストラというのは速いテンポならば勢いでアンサンブルを整えることが出来るのですが、このように遅いテンポでだれることなくアンサンブルを整えていくのは至難の業です。それは、ある意味ではジェットコースターに似ています。フルスピードで走るジェットコースターに乗っているならば180度回転して悲鳴を上げているだけですみますが、ゆっくりとしたスピードで180度回転すれば死ぬ気でしがみついていなければ落下してしまいます。

そして、次いでのよう得申し訳ないのですが、カップリングされている「タラス・ブーリバ」でも、驚くほど見事に堂々たる音楽として提示できているのはそう言うウィーン響の力があってこそです。

客演指揮者稼業でどこか最後のところで踏み越えないなどと言っていたことは少しばかり反省する必要があるようです。

音楽の街ウィーンにおける唯一の常設のコンサート・オーケストラとしてのウィーン響の矜恃を見せつけてもらいました。

そして、最後にふれるべきかどうかいささか迷ったのですが、思い切ってふれることにしました。

それは、それでも客演指揮者は辛いという話です。

ホーレンシュタインが1952年にフランス国立放送管弦楽団に客演をして演奏したシンフォニエッタのライブ録音が残されています。何故にこのような録音が残されて、さらに今頃になって市中に出回っているのか不思議なのですが、これほどに客演指揮者は辛いよと思わせられる録音は奏滅多にお目にかかることが出来ません。

ヤッシャ・ホーレンシュタイン指揮 フランス国立放送管弦楽団 1952年2月録音

Janacek:Sinfonietta [1.Allegretto]

Janacek:Sinfonietta [2.Andante]

Janacek:Sinfonietta [3.Moderato

Janacek:Sinfonietta [4.Allegretto]

Janacek:Sinfonietta [5.Andante con molto-Allegretto]

おそらく、ここにはフランスのオケが抱えているあらゆる問題が凝縮されています。この金管群の下手くそさ、悲惨さは筆舌に尽くしがたいほどです。今時の日本のアマオケでもこれよりはましでしょう。

これは、間違いなく正規の金管奏者が何らかの理由で「体調が悪く」なったり、またが突然に「身内の不幸」があったり、さらには「急に兵役に就かなければいけなくなったり」という不幸が重なって、その大部分がエキストラが引き受けることになったのでしょう。フランスのオケというのはそう言う「不幸」がよく起こるのですが、不思議なことに体調はすぐに回復するし身内の同じ人物はすでに何回も亡くなっているし、さらには急に兵役に就かなければいけなかった楽員も何故か一週間もしないうちに除隊になったりするのです。

そう言うフランスの常識に真っ向から戦いを挑んだのがゲオルグ・ショルティだったという話はいつかした覚えがあるのですが、指揮棒一本を担いだ渡り職人のホーレンシュタインはそれに耐えるしかなかったのでしょう。

それにしても、この演奏が終わった後に聴衆は盛大に拍手をおくっています。まさか聴衆までエキストラだったのでしょうか。何しろ、放送局のオケですから、そんな冗談みたいな事も否定できない怖さがここにはあります。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

2022-03-15:J1800

- ホーレンシュタインって今話題のウクライナなんですね。メッテルとマルケビッチしか思いつかなかったけどこの人もそうなんですね

2022-03-15:コタロー

- いやはや、スローモーションを見るようなテンポの遅さに驚かされます。

私が「シンフォニエッタ」を初めて聴いたのは、クーベリックの演奏のものでした。

これは、いわば良心的で風格を感じられる演奏と言えるでしょう。小澤征爾の演奏もFMで聴いたのですが、彼ならではの「個性」がまったく感じられないものでした。

その意味では、ホーレンンシュタインはこの曲の最右翼に位置しているといえます(最左翼は高度に機械化された社会を連想させるセルの演奏でしょうか)。

この演奏、今まで省みられなかったのが不思議ですね。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-01-16]

ベートーヴェン:管楽三重奏曲 ハ長調, Op.87(Beethoven:Trio in C major, Op.87)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)

[2026-01-10]

バッハ:前奏曲とフーガ ロ短調 BWV.544(J.S.Bach:Prelude and Fugue in B minor, BWV 544)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-07]

ハイドン:弦楽四重奏曲第57番 ハ長調, Op.54, No.2, Hob.3:57(Haydn:String Quartet No.57 in C major, Op.54, No.2, Hob.3:57)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)