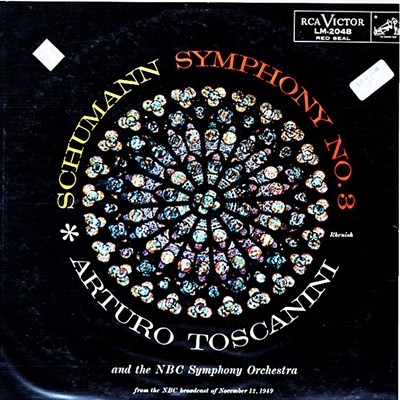

Home|トスカニーニ(Arturo Toscanini)|シューマン:交響曲第3番 変ホ長調 「ライン」 , Op.97

シューマン:交響曲第3番 変ホ長調 「ライン」 , Op.97

アルトゥーロ・トスカニーニ指揮 NBC交響楽団 1949年11月12日録音

Schumann:Symphony No.3 in E-flat, Op.97, "Rheinische" [1.Lebhaft]

Schumann:Symphony No.3 in E-flat, Op.97, "Rheinische" [2.Scherzo]

Schumann:Symphony No.3 in E-flat, Op.97, "Rheinische" [3.Nicht schnell]

Schumann:Symphony No.3 in E-flat, Op.97, "Rheinische" [4.Feierlich]

Schumann:Symphony No.3 in E-flat, Op.97, "Rheinische" [5.Lebhaft]

祝典的な雰囲気にあふれた作品です

1850年にシューマンはデュッセルドルフ市の音楽監督に就任し、ドレスデンからライン河畔にあるデュッセルドルフに居を移します。これを契機に作曲されたのがこの第3番の交響曲であるために一般に「ライン交響曲」と呼ばれますが、これはシューマン自身が与えた標題ではありません。

ただ、この作品に漂う民族的な舞曲を思わせる雰囲気がライン地方の雰囲気を彷彿させるという話もあるので(私ははその「ライン地方の雰囲気」と言うのがどういうものなのかは分からないのですが・・・)、それほど的はずれの標題ではないようです。

どこか内へ内へ沈み込んでいくようなシューマンの交響曲の中で、この第3番のシンフォニーだけは華やかさをふりまいてくれます。とりわけ最終楽章に響くファンファーレは祝祭的な雰囲気を盛り上げてくれます。それから、この前に置かれている第4楽章は全体の構成から見てみると、「間奏曲」のようなポジションにあることは明らかですが、実際に聞いてみるとこの楽章が一番充実した音楽のように思えます。最後に弦のトレモロにのって第1主題が壮麗な姿で復帰してくるところなどはゾクゾクしてしまいます。

こういう形式はベートーベンが確立した交響曲のお約束からは外れていることは明らかです。ベートーベンの交響曲の継承者はブラームスと言うことになっていて、その間に位置するシューマンは谷間の花みたいな扱いを受けているのですが、こういう作品を聞いてみると、確かに方向性が違うことが納得されます。

マーラーによる改訂版

トスカニーニのシューマンというのはかなり珍しいのではないでしょうか。1941年の交響曲第2番はライブ録音ですから、正規録音としてはこの第3番「ライン」だけではないかと思います。しかしながら、この二つのシューマンを聴いて気づくのは、シューマンにしては随分とシャープな感じがすると言うことです。シューマンの交響曲というのはいろいろな楽器の響きが重なりすぎてどこか中間色的な雰囲気になって、どこをどう弄ればこんなにシャープなシューマンになるのだろうと不思議に思うほどです。

しかし、さらにじっくりと聞いてみれば、どうやら「どこをどう弄ればこんなにシャープなシューマンになるのだろう」ではなくて、「どこからどこまでもいじり回している」のでかくもシャープなシューマンになっていることに気づかざるを得ません。

ただし、そう言うスコア的な細かいことを聞き分けることが出来るほどの耳は持っていないので、あれこれ調べてみることにしたのですが、どうやらこの第3番「ライン」の演奏はマーラーによる改訂版を使っているらしい・・・と言うことが分かりました。さらに、ライブ録音の第2番の方はマーラーの改訂版の上にさらにトスカニーニが改訂を加えているという代物だったようです。

トスカニーニと言えば「楽譜に忠実な」指揮者というか、そう言う演奏スタイルの先駆者という評価が定まっているのですが、シューマンに限らず、最近はベートーベンの交響曲などでもかなり手を加えている事が知られてきました。

確かに、シューマンの交響曲は通常の判断基準を適用すればあまりにも問題の多すぎる音楽です。

ですから、あのセルがシューマンの交響曲について「どの程度オーケストラに手を加えるかというデリケートな問題は、各々の指揮者がその良心と趣味に従って解決されなければならない」と述べたくらいに、手を加えることの是非ではなくて加えることを前提としていたほどです。

ですから、その一昔前のトスカニーニが改訂版を使ったのは当然と言えば当然なのかもしれません。

マーラーはニューヨークフィルで一度だけシューマンの3番を演奏したことがあるらしいのですが、おそらくその演奏をトスカニーニは聞いていたことでしょう。

それは、必要以上に分厚くオーケストレーションされた箇所を適正化(^^;し、舵の壊れた船にならないように主題の旋律線とリズム表現を明確化したものでした。また、長すぎると思えるクレシェンドやディミヌエンドの箇所にも適度な加筆が為されているようです。

結果として、中間色的な響きは整理されて、音楽はその姿を鮮やかに浮かび上がらせることになります。

ただし、それは古典派的な価値観から見たときのことであって、トスカニーニにすればマーラーによって適性に修正が施された楽譜には忠実だったのでしょう。

そして、困ってしまうのは、それはそれなりに聞き手には魅力的に思えてしまうのです。

この「ライン」という音楽に内包されている生命力がこの上もなく分かりやすく、そして自然な形で聞き手の前に提示されるのです。強弱のメリハリ、歌うべきところでのしなやかなカンタービレ、そして音楽が進んでいく方向も常に明確なのです。

それ故に、演奏史というものも含めてこの録音を聞いてみれば、マーラによる改訂版だからと言う理由だけで捨ててしまうのはあまりにも惜しいのです。

なお、ついでみたいで申し訳ないのですが、このラインとカップリングで発売された「マンフレッド」もまた重厚さよりはシャープさが前面に出て、それもまたトスカニーニらしい音楽になっています。ここにも何か手を食えているのでしょうかね。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

2021-12-27:コタロー

- 一聴して、トスカニーニとは思えないほど流麗な演奏でびっくりしました。

録音もこの時代としては鮮明です。マーラーのアレンジを採用しているのも興味深いですね。モノラル録音のシューマンの「ライン」としてはシューリヒトの演奏に匹敵します。

このような素晴らしい演奏を発掘してくるのが、このサイトの価値を高めていると思います。ありがとうございました。

2024-09-22:ken1945

- なかなかの立派な演奏で、ケルンの大聖堂などが頭にうかぶ。

原典版に対して無理してこれこそ伝統的なドイツ演奏と評価してきたCDが多かったがどう考えても健全なのはこのようなマーラー的音色ではなかろうかと思う。ライン川の廃墟と化した古城だけでなく、今日の時代が求めるのはこれである。トスカニーニはマーラーに批判的であったが、シューマンをより一層引き立てるのはこれしかないと納得したのであろう。

マーラー編曲として知られていたジュリーニの演奏もなかなか立派である。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-18]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第16番へ長調, Op.135(Beethoven:String Quartet No.16 in F major Op.135)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年4月22日,5月11日&6月1日,3日,12日,20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on April 22, May 11 & June 1, 3, 12, 1957)

[2026-02-16]

スメタナ:わが故郷より(Smetana:from my hometown)(Vn)ヴァーシャ・プシホダ:(P)リディア・ベフトルト 1949年録音(Vasa Prihoda:(P)Lydia Beftot Recorded on 1949)

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)