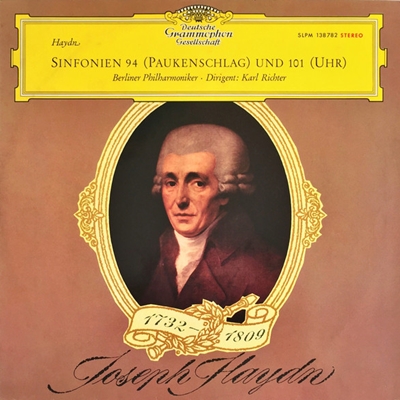

Home|リヒター(Karl Richter)|ハイドン:交響曲101番 ニ長調 「時計」 Hob. I:101

ハイドン:交響曲101番 ニ長調 「時計」 Hob. I:101

カール・リヒター指揮 ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 1961年3月17日-20日録音

Haydn:Symphony No.101 in D major "The Clock" [1.Adagio - Presto]

Haydn:Symphony No.101 in D major "The Clock" [2.Andante]

Haydn:Symphony No.101 in D major "The Clock" [3.Menuet (Allegretto) - Trio]

Haydn:Symphony No.101 in D major "The Clock" [4.Finale (Vivace)]

規則正しい伴奏リズム

しかし、形式的には未だに雇い主であったエステルハージ候は「年寄りには静かな生活が相応しい」といって容易に許可を与えようとはしませんでした。このあたりの経緯の真実はヤブの中ですが、結果的にはイギリスへの演奏旅行がハイドンにとって多大な利益をもたらすことを理解した候が最終的には許可を与えたということになっています。

しかし、経緯はどうであれ、この再度のイギリス行きが実現し、その結果として後のベートーベンのシンフォニーへとまっすぐにつながっていく偉大な作品が生み出されたことに私たちは感謝しなければなりません。

この94年の演奏会は、かつてのような社会現象ともいうべき熱狂的な騒ぎは巻き起こさなかったようですが、演奏会そのものは好意的に迎え入れられ大きな成功を収めることが出来ました。

演奏会はエステルハージ候からの許可を取りつけるに手間取ったために一週間遅れてスタートしました。しかし、2月10日から始まった演奏会は、いつものように一週間に一回のペースで5月12日まで続けられました。そして、この演奏会では99番から101番までの三つの作品が演奏され、とりわけ第100番「軍隊」は非常な好評を博したことが伝えられています。

- 交響曲99番 変ホ長調:1793年作曲:1794年2月10日初演

- 交響曲101番「時計」 ニ長調:1794年作曲:1794年3月3日初演

- 交響曲100番「軍隊」 ト長調:1794年作曲:1794年3月31日初演

交響曲101番「時計」 ニ長調

この交響曲につけられた「時計」というタイトル第2楽章のは規則正しい伴奏リズムから19世紀に一般化したようです。この主題と4つの変奏からなるアンダンテ楽章にはハイドンらしいコケティッシュな魅力がつまっています。

しかし、この交響曲はその様な外面的な魅力だけでなく、ハイドンとしてはもっとも規模の大きなメヌエットや複雑な構造を持った終楽章など、通好みの仕掛けにも溢れています。

おそらく、この交響曲は104番とならんで、もっともベートーベンに近づいた作品だと言えるでしょう。

一点一画も疎かにしない演奏

バッハ演奏からスタートしたリヒターは少しずつその守備範囲を広げていきました。そして、最後はブルックナーなんかも録音するようになっていってしまうのですが、私としては、それはどこかで進むべき道を誤ったような気がしてなりませんでした。おそらく、バッハからスタートしてハイドンやモーツァルトへと少しずつ活動範囲を広げていくあたりは何の問題もなかったことは、この録音を聞いて確信できます。

ベルリン・フィルを相手にした録音と言うことなのですが、不必要に音楽は肥大化することもなく、まさに一点一画も疎かにしないハイドンはジョージ・セル等と似ているようでいながら、セルのように音楽全体を一つのバランスの中に構築しようとはしていないあたりに違いがあるような気がします。

どういう事かと言えば、セルなどはそうやって全体のバランスの中でハイドンを再構築することによって音楽全体を非常に流麗なものに仕上げています。しかし、リヒターの場合はハイドンが書いたあるがままの音を正確に再現すれば自ずからバランスは取れるように書かれているという確信があります。

ただし、正確なだけでは音楽は硬直しますから、そこで再現される一つ一つの音は生々しく響かせていて、そこにはベルリン・フィルの能力が大きく寄与しています。

そして、この録音を聞いていて、ふと、書道をやっている知人の言葉を思い出しました。

彼は、「アートとしての書道は私みたいな奴でも書けるが、本当にきちんとした楷書は書けない」というものでした。そして、その言葉を実感したのは、同じ職場でとんでもなく字の上手な若い子に出会ったときでした。

彼女の実家は書道教室をやっていたそうで、幼い頃から一日何枚と決められて徹底的に筆を握らせて「正しい楷書」を書かされたそうです。そして、夏休みになるとその枚数は一日に200枚にもなって、時にはそれが嫌で押し入れに隠れて泣いていたそうです。しかし、結局は母親に見つかって、かけられた言葉は「泣いてても終わらへんで」だったそうです。

つまりは、こういう徹底的な訓練を積み重ねてきた人でなければ「正しい楷書」は書けないのです。

彼女には表彰状の名前書きなどを頼んだのですが、受け取った人はそこに書かれた己の名前を見ては誰もが感嘆の声をあげていました。もっとも、それが「芸は身をたすく」なのか「滅ぼす」なのかは分かりませんが(^^;、そこには間違いなく鍛えあげられた本物の「芸」が存在していました。

そして、まさにリヒターにとってバッハとは、まさにそうやって身につけるべき「正しい楷書」を容赦なく突きつけてくる存在だったはずです。そして、リヒターの前半生はまさにそのような「正しい楷書」としてのバッハと命をかけて向き合う時だったのでしょう。

ここで聞くことのできるハイドンは、まさにそう言うバッハと向き合う中で見つけた基本的な音楽のスタイルをそのまま適用したものです。おそらく、リヒターほどにバッハと向き合った人でなければ為し得ないハイドンがここにあります。

しかし、おそらく、ブルックナー等というのはそう言う「楷書」のスタイルでは描ききれない世界を含んでいます。そう言う世界に踏み込んでいかざるを得なくなったあたりにリヒターの不幸があった丘もしれません。

さらにもう一つ付け加えれば、素人のまぐれ当たりみたいな「アートとしての書道」もこの世には存在し、それはそれでまた魅力的であるという「理不尽な現実」もあると言うことです。

それどころか、それは時には鍛え上げられた芸よりも魅力的に見えることもあったりするのです。

それ故に、私たちはそう言う本当の鍛えられた芸の凄さは理解できる耳は持っていたいとは思うのです。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

2021-10-03:コタロー

- この演奏、実は全体を聴くのは初めてです。しかし、第2楽章だけは、1972年に日本グラモフォン(ポリドール?)から発売されたカール・リヒターのサンプラー・レコード(わずか750円!)にオマケのような形で収録されていました。当時中学生の私は、几帳面な演奏だなという感想を持ちました。

改めて今回、全曲を聴いてみると、ベルリン・フィルの好演とも相まって、この演奏に良い印象を抱きました。リヒターの意外な面を垣間見ることができて、収穫でした。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-22]

ベートーヴェン:弦楽三重奏曲 第1番 変ホ長調, Op.3(Beethoven:String Trio in E-flat major, Op.3)パスキエ・トリオ:1950年代録音(Pasquier Trio:Recorded on 1950s)

[2026-02-18]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第16番へ長調, Op.135(Beethoven:String Quartet No.16 in F major Op.135)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年4月22日,5月11日&6月1日,3日,12日,20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on April 22, May 11 & June 1, 3, 12, 1957)

[2026-02-16]

スメタナ:わが故郷より(Smetana:from my hometown)(Vn)ヴァーシャ・プシホダ:(P)リディア・ベフトルト 1949年録音(Vasa Prihoda:(P)Lydia Beftot Recorded on 1949)

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)