Home|クレンペラー(Otto Klemperer)|ベートーベン:交響曲第3番 変ホ長調 作品55「英雄」

ベートーベン:交響曲第3番 変ホ長調 作品55「英雄」

オットー・クレンペラー指揮 フィラデルフィア管弦楽団 1962年10月20日録音

Beethoven:Symphony No.3 in E flat major, Op.55 "Eroica" [1.Allegro Con Brio]

Beethoven:Symphony No.3 in E flat major, Op.55 "Eroica" [2.Marcha Funebre; Adagio Assai]

Beethoven:Symphony No.3 in E flat major, Op.55 "Eroica" [3.Scherzo. Allegro Vivace; Trio]

Beethoven:Symphony No.3 in E flat major, Op.55 "Eroica" [4.Allegro Molto; Poco Andante; Presto]

音楽史における最大の奇跡

その様な文学的意味づけを持ってこなくても、この作品こそはそれまでの形式にとらわれない、音の純粋な芸術性だけを追求した結果として生み出された雄大にして美しい音楽なのですから。

それゆえに、この作品は「音楽史上の奇蹟」と呼ばれるのです。

それでは、その「音楽史上の奇蹟」と呼ばれるのはどんな世界なのでしょうか?

まず一つめに数え上げられるのは主題の設定とその取り扱いです。

ベートーベン以前の作曲家がソナタ形式の音楽を書こうとすれば、まず何よりも魅力的で美しい第1主題を生み出すことに力が注がれました。

しかし、ベートーベンはそれとは全く異なる手法で、より素晴らしい音楽が書けることを発見し、実証して見せたのです。

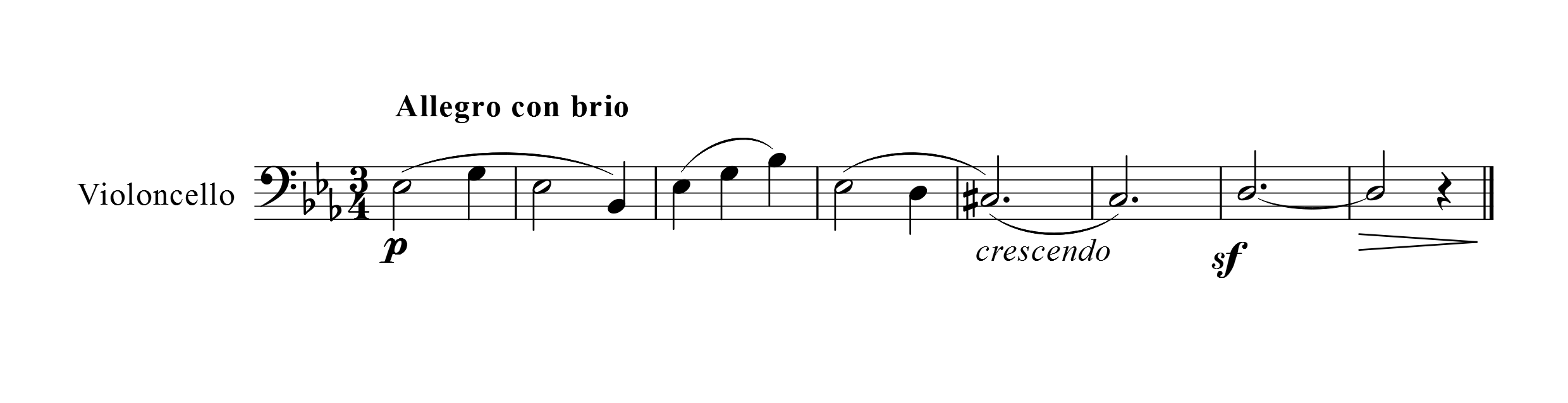

冒頭の二つの和音に続いて第1楽章の第1主題がチェロで提示されます。

第1楽章の主題

「運命」がたった4つの音を基本的な構成要素として成立したことと比べればまだしもメロディを感じられますが、それでもハイドンやモーツァルトの交響曲と比べればシンプルきわまりないものです。

それは、もはや「主題」という言葉を使うのが憚られるほどにシンプルであり、「構成要素」という言葉の方が相応しいものです。

しかし、そんな小難しい理屈から入るよりは、実際に音楽を聞いてみれば、このシンプルきわまりない構成要素が楽章全体を支配していることをすぐに了解できるはずです。

もちろん、これ以外にもいろいろな楽想が提示部に登場しますが、この構成要素の支配力は絶対的です。

そして、この第1主題に対抗するべき柔和な第2主題が登場してきてもその支配力は失われないのです。

ベートーベンは音楽の全てがこの構成要素から発し、そしてその一点に集中するようにな綿密な設計に基づいて交響曲を書き上げるという「革新」をなしえたのです。

そして、第5番「運命」ではたった4つの音を基本的な構成要素として巨大な交響曲全体を成立させるという神業にまで至ります。単純きわまる構成要素を執拗に反復したり、その旋律を変形・重複させたり、さらには省略することで切迫感を演出することで、交響曲の世界を成立させてしまったのです。

音楽において絶対と思われた「歌謡性」をバラバラの破片に解体し、その破片を徹底的に活用することで巨大な建築物を作り上げる手法を編み出してしまったのです。

しかしながら、これが「奇蹟」の正体ではありません。それは正確に言えば「奇蹟」を実現するための「手段」でした。

二つめに指摘しなければいけないのは、「デュナーミクの拡大」です。

もちろん、ハイドンやモーツァルトの交響曲においても「デュナーミク」は存在しています。

「デュナーミク」とは日本語にすると「強弱」と言うことになるのですが、つまりは強弱の変化によって音楽に表情をつける事を意味します。通常はフォルテやピアノと言った指示やクレッシェンド、ディミヌエンドなどの記号によって指示されるものです。

ベートーベンはこの「デュナーミク」の幅を飛躍的に拡大してみせたのです。

主題が歌謡性に頼っていれば、そこで可能なデュナーミクはクレッシェンドかディミヌエンドくらいです。音量はなだらかに増減するしかなく、そこに急激な変化を導入すれば主題の形は壊れてしまいます。

しかし、ベートーベンはその様な歌謡性を捨てて構成要素だけで音楽を構成することによって、未だ考えられなかったほどにデュナーミクを拡大してみせたのです。

そして、それこそが「奇蹟」の正体でした。

構成要素が執拗に反復、変形される過程で次々と楽器を追加していき、その頂点で未だかつて聞いたことがないような巨大なクライマックスを作りあげることも可能となりました。

延々とピアニッシモを維持し続けた頂点で突然のようにフォルティッシモに駆け上がることも可能です。

さら言えば、その過程で短調から長調への転調も可能なのです。

結果として、ハイドンやモーツァルトの時代には考えられないような、未だかつてない大きさをもった音楽が聴衆の前に現れたのです。そして、その「大きさ」を実現しているのが「デュナーミクの拡大」だったのです。

とは言え、この突然の変貌に対して当時の人は驚きを感じつつも、その強烈なインパクトに対してどのように対応して良いものか戸惑いはあったようです。

当時の聴衆にとってこれは異形の怪物ととも言うべき音楽であり、第1、第2というすばらしい「傑作」を書き上げたベートーベンが、どうして急にこんな「へんてこりんな音楽」を書いたのかと訝ったという話も伝わっています。

しかし、この音楽が聞くもののエモーショナルな側面に強烈に働きかける事は明らかであり、最初は戸惑いながら、やがてはその感情に素直となってブラボーをおくることになったのです。

しかしながら、交響曲は複数の楽章からなる管弦楽曲ですから、この巨大な第1楽章受けて後の楽章をどうするのかという問題が残ります。

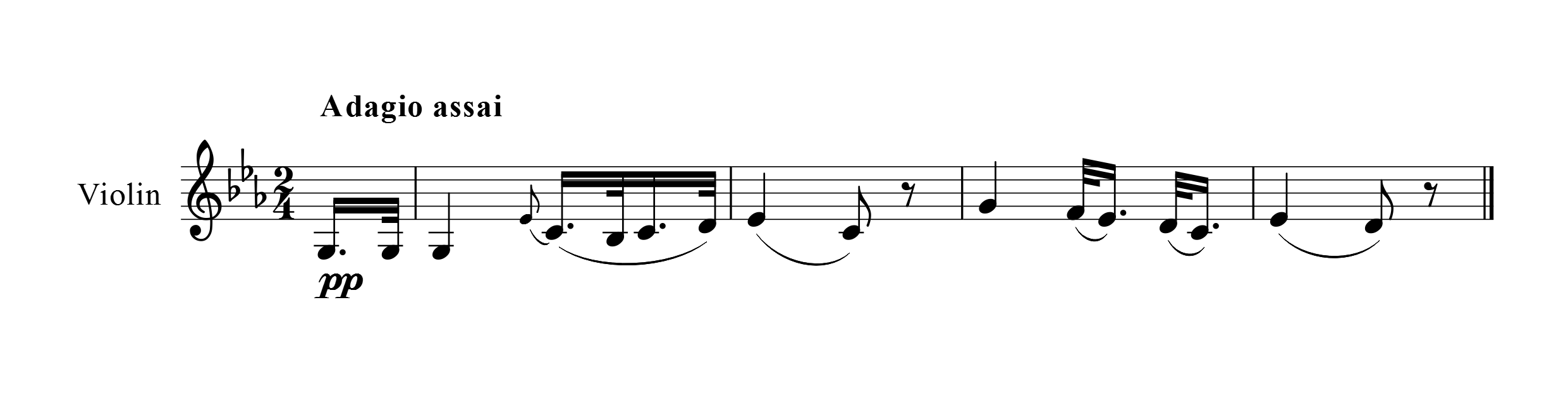

ベートーベンはこの「エロイカ」においては、巨大な第1楽章に対抗するために第2楽章もまた巨大な葬送行進曲が配置することになります。

第2楽章の主題

ベートーベンは、このあまりにも有名な葬送のテーマでしっかりと第1楽章を受け止めます。

しかし、ここで問題が起こります。

果たして、この2つの楽章を受けて続く第3楽章は従前通りの軽いメヌエットでよいのか・・・と言う問題です。

答えはどう考えても「否」です。

そこで、ベートーベンは第2番の交響曲に続いて、ここでも当然のようにスケルツォを採用することになります。

つまりは、優雅さではなくて諧謔、シニカルな皮肉によって受け止めざるを得なかったのです。

ベートーベンはこの「スケルツォ」という形式を初期のピアノソナタから使用しています。しかしながら、その実態は伝統的なメヌエット形式を抜け出すものではありませんでした。

そこでの試行錯誤の結果として、彼は第2番の交響曲でついにメヌエットの殻を打ち破る「スケルツォ」を生み出すのですが、その一つの完成形がここに登場するのです。

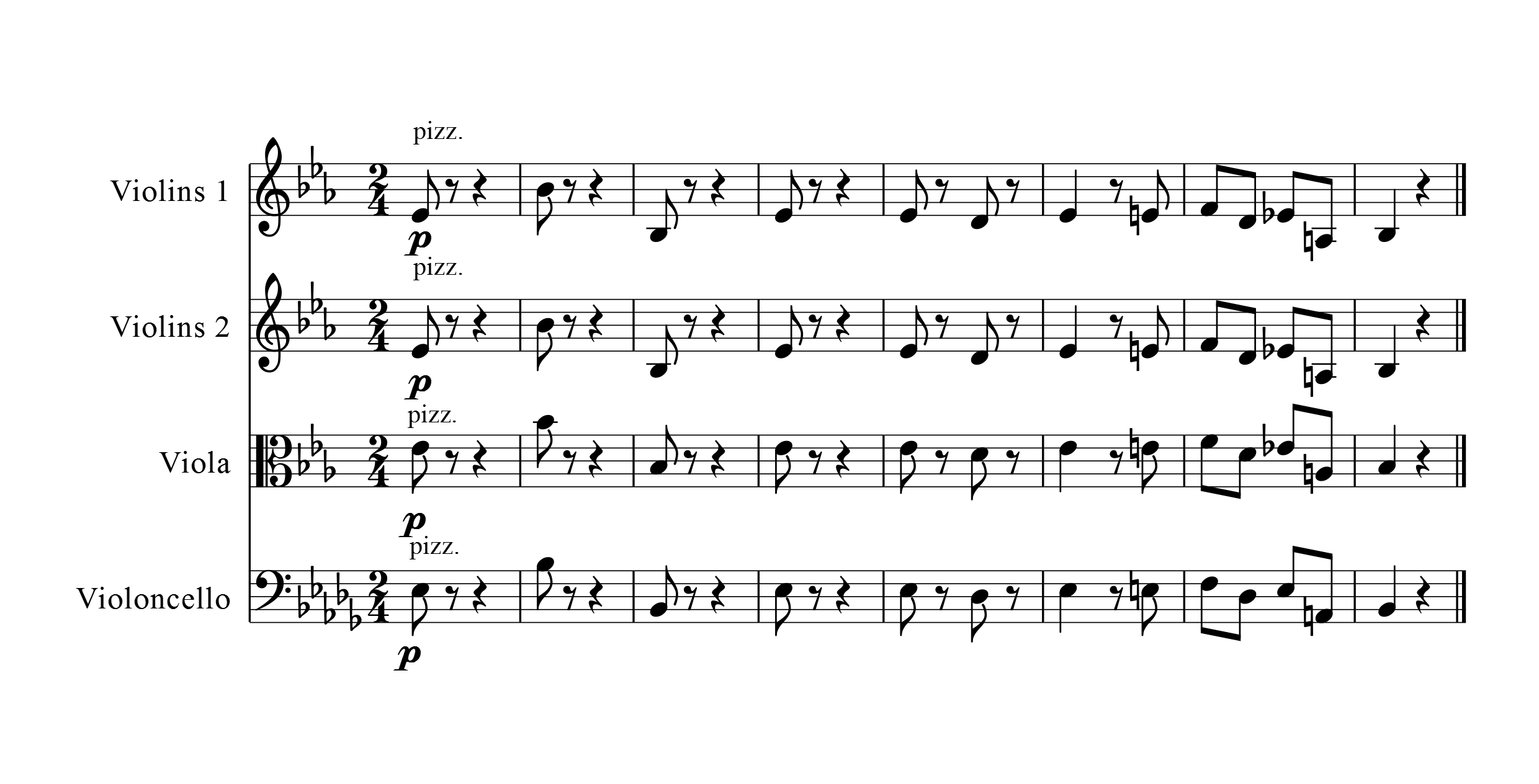

そして、これら全ての3つの楽章を引き受けてまとめを付けるのが巨大な変奏曲形式の第4楽章です。

ベートーベンはこの主題がよほどお気に入りだったようで、「プロメテウスの創造物」のフィナーレやピアノ用の変奏曲などでも使用しています。

第4楽章の主題

しかしながら、交響曲という形式は常に、この最終楽章をどのようにしてけりをつけるのかという事が悩ましい問題として残ることになります。

ありとあらゆる新しい試みと挑戦が第1楽章で為され、それを引き受けるために第2楽章は緩徐楽章で、第3楽章はスケルツォでという「スタイル」が出来上がっても、それらすべてを引き受けて「けり」をつける最終楽章はどうすべきかという「形式上の問題」は残り続けるのです。

ベートーベンはここでは「変奏曲形式」を用いることでこの「音楽史上の奇蹟」を見事に締めくくってみせたのですが、それは必ずしも常に使える手段ではありませんでした。

しかしながら、この「エロイカ」の登場によって、「交響曲」という音楽形式はコンサートの前座を務める軽い音楽からクラシック音楽の王道へと変身を遂げた事は事実です。

そして、それはまさに「これからは新しい道を進もうと思う」と述べた若きベートーベンの言葉が、一つの到達点となって結実した作品でもあったのです。

フィラデルフィアのクレンペラー

1962年にクレンペラーはアメリカを訪れてフィラデルフィア管と3回の公演を行っています。オーマンディが招聘してそれをクレンペラーが快諾したという話をどこかで聞いたような気もあるのですが、本当のところは今ひとつよく分かりません。また、クレンペラーはフィラデルフィア以外にもニューヨーク、ワシントン、ボルティモ等で公演を行ったようです。さて、その3回のフィラデルフィアでの公演なのですが、プログラムは以下の通りです。

1962年10月20日

- ベートーヴェン:交響曲第3番 変ホ長調, Op. 55「英雄」

- ベートーヴェン:交響曲第6番 ヘ長調, Op.68「田園」

1962年10月27日

- ベートーヴェン:「エグモント」序曲

- ブラームス:交響曲第3番ヘ長調 Op.90

- シューマン:交響曲第4番ニ短調 Op.120

1962年11月3日

- J.S.バッハ:ブランデンブルク協奏曲第1番ヘ長調 BWV.1046

- モーツァルト:交響曲第41番ハ長調 K.551「ジュピター」

- ベートーヴェン:交響曲第7番イ長調 Op.92

面白いのは、全ての公演でヴァイオリンを対向配置にしていることです。

言うまでもないことですが、フィラデルフィア管と言えば戦前のストコフスキーの時代からファーストとセカンドを隣り合わせにする現在的な配置を行ってきたオーケストラです。それだけに、いかにクレンペラーとは言え、よくぞその要求を受け入れたものです。

それだけに、フィラデルフィア管も随分と苦労したと思われるのですが、そのあたりは腕利きのプレーヤーを揃えたオケですから、そう言う「汗」のような部分を微塵も感じさせないのはさすがです。

そして全体的に言えば、華麗なサウンドが持ち味のフィラデルフィア管の魅力は十分に発揮しながら、クレンペラー独特の遅めのテンポ設定と構築性を大事にした情緒過多にならない音楽作りがせめぎ合っているあたりが実に面白いです。

ただし、あくまでも個人的な意見ですが、クレンペラーの持ち味よりはフィラデルフィア管の持ち味が前面に出た演奏の方が面白く聞けました。

その意味で、一番面白かったのはバッハのブランデンブルク協奏曲です。ここでは、クレンペラーのバッハへの保守性ゆえにか、ソロ部分はオケのプレーヤーの好き勝手にさせているようです。それは、クレンペラーがつくり出した美しいフレームの中で、個々のプレーヤーが自分のソロ部分が出てくるたびにそこに喜々として美しい絵を描き込んでいくような雰囲気です。

もっとも、当時のバッハ演奏の流れから言えば「これはバッハじゃない!」と言われても仕方のない演奏なのですが、そんなつまらぬ様式感などを吹き飛ばしてしまうほどの面白さに溢れています。

そして、次に面白いと思ったのはモーツァルトのジュピターです。

これはクレンペラーの頑固さに上手い具合にフィラデルフィアの美しい衣が巻き付いた感じで、同じ年にフィルハーモニア管とスタジオ録音をした演奏と較べてみれば、モーツァルトに必要な微笑みのような物が消えてしまっていないのが魅力的です。スタジオ録音の方はいかにもクレンペラーらしくはあるのですが、何ともいえず無骨で不器用な音楽だなと感じてしまう面もあるので、それをフィラデルフィアのサウンドが適度に中和させています。

さらに、指を折ればブラームスの3番とシューマンの4番に注目します。

ここでも、フィラデルフィア管らしい音色の美しさと歌う本能が上手くクレンペラーの構築性ととけ合っています。また、時々あらわれるソロパートなどでは、「これがフィラデルフィアのサウンドだよ!」と言いたげに美しい音楽を聞かせてくれるあたりも聞きどころでしょうか。

しかし、そこはさすがはクレンペラーで、締めるべきところは締めて、例えばシューマンなどでは終楽章ではぐっと腰を下ろして堂々たる盛り上がりを築いています。

ブラームスに関しても、この第3番は彼がもっとも得意とした作品で、フィルハーモニア管とのスタジオ録音でも情緒にもたれることなくかっちりとしたフォルムの中から寂寞とした雰囲気がにじみ出してくる演奏を聞かせてくれていました。そう言うアプローチはこのライブ演奏でも変わるところはないのですが、それがフィラデルフィアのサウンドで聞けるところは大きな魅力です。

と言うことで、最後はベートーベンだけが残るのですが、一番最初の10月20日の演奏会での第3番「エロイカ」はに関しては初手合わせと言うこともあったのか、お互いが手探り状態で終わってしまったという感じです。しかし、そのあとの第6番はフィラデルフィアのサウンドとクレンペラーの悠然とした音楽作りが上手くマッチングして、57年のフィルハーモニア管とのスタジオ録音とは一時違った魅力が楽しめます。

それから、スタジオ録音の時にプロデューサーのレッグが「いくら何でも遅すぎる」とぼやいた第3楽章の異形はここでも健在で、それがクレンペラーのこの作品に対する確固たる解釈でったことが確認できて興味深かったです。

それから10月27日のエグモント序曲ですが、これはその毅然たる音楽作りに好意的な評価を寄せている人が多いのですが、私はなんだかワンフレーズごとに念押しをされるように感じられて、聞いていて立派だとは思うのですが今ひとつピンと来ません。

それから、最終日の第7番の交響曲も実に立派な演奏ではあるのですが、スタジオ録音の重戦車が驀進して地上のあらゆるものを薙ぎ倒していくような迫力を既に聞いてしまっている身としては物足りなさを感じてしまいます。

やはり、ベートーベンに関してはクレンペラーの指示に完璧に追随しているフィルハーモニア管との録音があまりにも素晴らしすぎるので、どうしてもそれらと比較してしまいます。

なお、音源によっては10月20日が10月19日、11月3日が11月2日とクレジットされているものもあります。

ここでは、取りあえず私が持っている音源の録音クレジットに従いました。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)