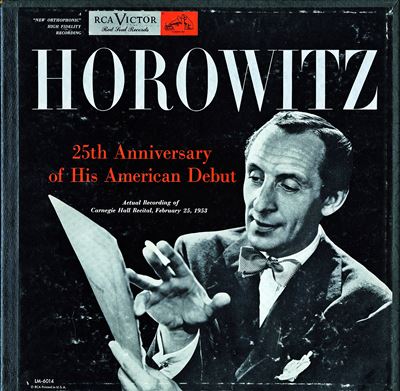

Home|ホロヴィッツ(Vladimir Horowitz)|シルヴァー・ジュビリー・コンサート(2)~スクリャービン:ピアノ・ソナタ 第9番, Op.68「黒ミサ」他

シルヴァー・ジュビリー・コンサート(2)~スクリャービン:ピアノ・ソナタ 第9番, Op.68「黒ミサ」他

(P)ウラディミール・ホロヴィッツ:1953年2月25日 録音

Scriabin:Sonata for Piano No.9 "Messe noire" in E-flat minor, Op.68

Scriabin:12 Etudes, Op.8 No.11 in B-flat minor

Scriabin:8 Etudes, Op.42 No.5 in C-sharp minor

Liszt:Hungarian Rhapsodies No.2 in C-sharp minor, S.244

Debussy:Serenade for the doll from Children's corner

Chopin:Waltz No.3 in A minor, op34-2

Prokofiev:Sonata for piano No.7 in B-flat major, Op.83 [3.Precipitato]

突然のドロップ・アウト

グールドは演奏会には[Take2」がないといって1964年3月28日のシカゴ・リサイタルを最後に演奏会から完全にドロップ・アウトしてしまい録音活動に専念する事になるのですが、ホロヴィッツの場合は12年後の1965年に再び演奏会に復帰することになります。

おそらく、ホロヴィッツは何処までいっても劇場の人であり、その劇場での拍手喝采を受ける魅力からは逃れられなかったのでしょう。つまりは、グールドが「寄席芸人に身を落としてしまう」として否定した演奏家としてのあり方こそがホロヴィッツの本質だったのかもしれません。

そして、1953年の突然の演奏会からのドロップ・アウトは、常にトップで引っ張り続ける事を宿命づけられる事がいかに過酷であり、同時に残酷であったかと言うことに気づかされるのです。

なお、この25周年記念コンサートのプログラムは以下の通りです。

まず肩慣らしにシューベルトの長大なソナタを持ってくるのも驚きですが、その後も実に多彩なプログラムで、ホロヴィッツに強いられる「義務」の過酷さに思いを致さざるを得ません。

- シューベルト:ピアノ・ソナタ 第21番 変ロ長調, D.960

- ショパン:夜想曲 第19番 ホ短調, Op.72-1

- ショパン:スケルツォ 第1番 ロ短調, Op.20

- スクリャービン:ピアノ・ソナタ 第9番, Op.68「黒ミサ」

- スクリャービン:練習曲 変ロ短調, Op.8-11

- スクリャービン:練習曲 嬰ハ短調, Op.42-5

- リスト:ハンガリー狂詩曲 第2番

- ドビュッシー:人形へのセレナード(アンコール)

- ショパン:ワルツ 第3番 イ短調 Op.34-2(アンコール)

- プロコフィエフ:ピアノ・ソナタ 第7番 変ロ長調 Op.83 第3楽章「プレチピタート」 (アンコール)

「情事」の共有

グールドは常に演奏会という行為に疑問を持っていましたし、その事を常に口にしていました。その中で有名なのは、演奏会は「ノン・テイク・ツーネス」であり、録音技術の登場によりライヴ・コンサートはその意義を失ったというものです。しかし、それ以上に私の心に残っているのは「演奏行為は競争ではなく情事である」という言葉です。

おそらく、グールドはその様な「情事」を人前でさらしつつづける事が耐えられなかったのでしょう。

それに対して、ホロヴィッツのピアノ演奏こそはまさに「情事」そのものです。つまりは、ホロヴィッツの演奏が「情事」だというのは、それが徹頭徹尾、ホロヴィッツという人の内面をさらけ出したものになっているからです。

それを人前にさらすことに悩むこともあったのでしょうが、それでもそれを曝す「快感」からは逃れられなかったのでしょう。

ホロヴィッツにとって「全集」を作るなどと言うことは全く無縁なことです。

今時こんな発言をすればどこかの国オリンピック組織委員会の会長のように非難を浴びるのを覚悟しなければいけないかもしれませんが(^^;、彼は徹頭徹尾「好きな女」しか抱かない人であり、世間体を気にして「好きでもない女」を抱くようなことはしませんでした。

まあ、あからさまに言えばそう言うことであり、もう少し上品に表現すれば、自分の好きな作品を自分の好きなようにしか演奏しない人だったのです。

おそらく多くのピアニストにはそこまで自分をさらけ出す勇気はないでしょう。

その多くは、演奏する前に作曲家の人生や彼が生きた時代背景、そして彼に影響を与えた作曲家や楽曲、そしてそう言う全てのことを背負った上でその作品で彼が何を成し遂げようとしたのかを分析して、その成果を問うという、ある意味では「誠実」な、悪い意味では「山ほどの言い訳の種」を用意して演奏会にのぞむのです。

しかし、ホロヴィッツはそんな言い訳の種は一切用意せず、「好きな女の美点」を情事という形で公衆の前でさらけ出すだけなのです。ですから、著名な評論家から「ネコほどの知性もない」と言われてもそんな事は痛くも痒くもなく、この美しい女との情事の素晴らしさが分かりもしない朴念仁くらいにしか思わなかったはずです。

ですから、彼の演奏を聞くときにはいかなる「蘊蓄」も必要がありません。

それは、プログラムの最後のリストの「ハンガリー狂詩曲 第2番」のあとの拍手大喝采を聞けば、ホロヴィッツも聞き手も同じようにいっちゃっていることがあからさまに伝わってきます。

おそらく、ホロヴィッツをテクニック的に上回るピアニストは今の時代ならば存在します。しかし、彼のように演奏会で己の「情事」をあからさまにさらけ出し、さらには聴衆とその「情事」を共有しようとしたピアニストはほとんどいません。

そう考えれば、演奏行為は「情事」だと言い切ったグールドはその後の方向性はホロヴィッツとは全く異なったものとなったのですが、おそらく演奏という行為が持つ本質をホロヴィッツと同じほどにつかみ取っていたのでしょう。

そして、その後のピアニストの何人がその事に気づいたことでしょう。

そして、そこにこそ、今もってホロヴィッツやグールドを越えることができない最大の壁があるのだと確信した次第です。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

2021-02-25:yk

- 何年か前"Vladimir Horowitz live at Carnegie Hall"と題して、1951-1978年の間(+α)のホロヴィッツのカーネギー・ホールでの演奏会を集大成したCDが発売されたことがありました。言うまでもなくカーネギー・ホールは彼の米国での本拠地であったわけで、この1953年の演奏会も1965年のHistric Return演奏会もこのホールで行われている。カーネギーと言う鉄鋼王の名を冠するこのホールは、如何にもアメリカ的で古い歴史を背負わない米国の(プチ)ブルジョワ文化の象徴でもある。このホールでホロビッツは50年に渡って”王様”であり、批評家からはショーンバーグからは”猫の額云々”とも、その後のニューヨークで音楽評論を書いたE. サイードに言わせれば”政治家と同じく権力の座にとどまることしか望んでいない”ように見える演奏家・・・とも言われる。

そのホロヴィッツは、カーネギー・ホールにデビューすることを”the end of a particular phase in the pianist’s career, not the starting point”だと考えていたという。それは言葉を変えれば、高額のチケットを購入し恭しい礼装に身を包んで音楽を聴くことを一つのステータスと考える芸術”愛好家”のお気に入り・ペット・・・そして王様になることでもある。音楽を高尚なもの、虚飾を廃した真実なるものと考える純粋培養芸術の立場からは、カーネギー・ホールには鼻持ちならないスノッブの香りが付きまとうことは否定できないし、実際大抵の演奏には盛大な”フライング拍手”が付属していて、(我が国のように?)音楽の余韻を楽しむ”精神性豊かな”聴衆の趣は乏しい。

・・・・しかし、だからこそなお、これらの彼の演奏の記録を聴きながらホロビッツがこのホールで成し遂げたことの実績と意味を考えると圧倒されるものがある。ホロビッツはスカルラッティでもハイドンでもモーツアルトでもベートーヴェンでもシューマンでもショパンでもラフマニノフでもスクリャービンでも、何を弾こうと”ホロヴィッツ”であって、ブレンデルやポリーニとの比較が適切な演奏家でもない。20世紀と言う時代に”クラシック”という”古典”に回顧以上の意味を与える道を根無し草の”米国文化”の中で一人のピアニストとして模索し、良かれ悪しかれソノ展望(の一隅)を一人で示した演奏家だったと思う。その意味では、グールドもホロヴィッツの後裔であり(グールドがホロヴィッツを意識して止まなかったのも当然・・か)、ホロヴィッツの演奏を肯定するにせよ否定するにせよピアノという楽器(とピアノ音楽)の表現の幅と可能性を広げたことは否定できないように思う。

最後に、この1953年の演奏会のプログラムは、上述のCDセットではブラームスのラプソディ・変ホ長調・op.119-4から始まっていてシューベルトで肩慣らしをした訳では無いようです。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-25]

ハイドン:弦楽四重奏曲第60番 イ長調 Op.55, No.1, Hob.3:60(Haydn:String Quartet No.60 in A Major, Op.55, No.1, Hob.3:60)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-22]

ベートーヴェン:弦楽三重奏曲 第1番 変ホ長調, Op.3(Beethoven:String Trio in E-flat major, Op.3)パスキエ・トリオ:1950年代録音(Pasquier Trio:Recorded on 1950s)

[2026-02-18]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第16番へ長調, Op.135(Beethoven:String Quartet No.16 in F major Op.135)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年4月22日,5月11日&6月1日,3日,12日,20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on April 22, May 11 & June 1, 3, 12, 1957)

[2026-02-16]

スメタナ:わが故郷より(Smetana:from my hometown)(Vn)ヴァーシャ・プシホダ:(P)リディア・ベフトルト 1949年録音(Vasa Prihoda:(P)Lydia Beftot Recorded on 1949)

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)