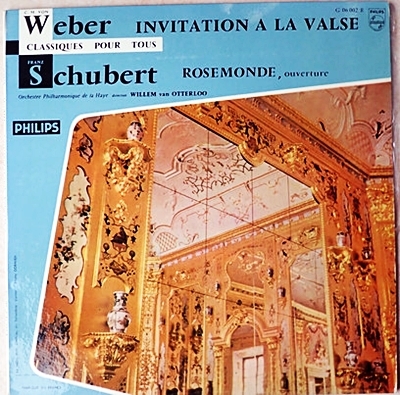

Home|オッテルロー(Willem van Otterloo)|シューベルト:劇付随音楽 「ロザムンデ」D797(抜粋)

シューベルト:劇付随音楽 「ロザムンデ」D797(抜粋)

ウィレム・ヴァン・オッテルロー指揮 ハーグ・レジデンティ管弦楽団 1950年1月25日&1951年11月24日録音

Schubert:Rosamunde(The Magic Harp) Overture, D.644

Schubert:Rosamunde, Op.26(Excerpt) [1.Entr'acte No. 3 in B flat major]

Schubert:Rosamunde, Op.26(Excerpt) [2.Ballet Music No. 2 in G major]

音楽だけは残った(^^v

原作は、ベルリン出身の女流作家ヘルミーネ・フォン・シェジーの戯曲「キプロスの女王ロザムンデ」です。しかし、この戯曲はおそろしく出来の悪いもので、わずか2日で上演が打ち切られてしまいました。

しかし、幸いだったのは、この戯曲に付随音楽をつけたのがシューベルトだったことです。

おかげで、戯曲の方は台本も残らないほどのお粗末さだったのに、このシューベルトの音楽によって女流作家ヘルミーネ・フォン・シェジーの名前は歴史に刻まれることになりました。

なお、この劇音楽の序曲は今日では「ロザムンデ序曲」と呼ばれているのですが、実は別の作品のための序曲だったものを使い回したものでした。しかし、本来の出所であるオペラ「アルフォンゾとエストレラ」はほとんど忘却の彼方に行ってしまったために、本来は「アルフォンゾとエストレラ」序曲とよぶべきはずのものが「ロザムンデ序曲」として定着してしまいました。

しかし、この美しいメロディはシューベルトが書いた音楽の中でも屈指のもので、その美しさと「ロザムンデ」のイメージとあまりにも見事に結びついているが故に、やはりこれは「ロザムンデ序曲」とよぶしかないと思えます。

全曲は上記の序曲と10曲からなりますが、一般的には序曲と第3幕間奏曲、そしてバレエ音楽第1番・第2番が抜粋して演奏されることが多いようです。とりわけ、第3幕間奏曲は弦楽四重奏曲第13番「ロザムンデ」に転用されているのでとりわけ有名です。

- 「序曲」

- 「間奏曲第1番」

- 「バレエ音楽 第1番」:木管楽器の響きが素晴らしい!!

- 「間奏曲 第2番」

- 「ロマンス<満月は輝き>」:アルトの独唱です。

- 「亡霊の合唱<深みの中に光が>」:男声合唱です。

- 「間奏曲 第三番」:弦楽四重奏曲第13番の第2楽章に登場する有名なメロディです。

- 「羊飼いのメロディ」

- 「羊飼いの合唱<この草原で>」:混声合唱です。

- 「狩人の合唱<緑の明るい野山に>」:混声合唱・男声合唱・女声合唱で歌われます。

- 「バレエ音楽 第二番」:終曲です。

田舎オケとは思えないほどの豊かな音色

オッテルローがハーグ・レジデンティ管弦楽団の音楽監督に就任したのは1949年のことでした。当時の楽団は低迷していて客の入りも悪く、オッテルローは就任するとすぐに大幅な改革に乗り出します。それは、多趣味で、自分の欲望に正直に生きたオッテルローらしい思いきったものでした。

まずは、コンサートというのはお客さんがたくさん入っていないと演奏する方も聞く方も気持ちが盛り上がらないと言うことで、思い切ったチケットの値下げを断行します。その結果として聴衆の数は増えたのですが、財政的にはプラスにはならなかったようです。しかし、満員の聴衆はオーケストラの士気を高める効果は十分に発揮したようで、それと並行して行われた厳しいリハーサルにも合理性を持って耐えることができました。

オッテルローという指揮者は際だって耳のよい指揮者だったようで、その要求は細かく論理的でありながら、音色と言うことにも最大限の注意が払える人だったようです。彼は、それぞれのパートごとに練習をさせて細かく音色のチャックを行い、自らの要求水準に達しない演奏家には情け容赦なく駄目出しをしたようです。

その結果として、オーケストラの能力は短期間で飛躍的に向上し、前任者であり、この楽団に長年にわたって君臨していたスフールマンとのレベルの違いを誰の耳にもはっきりと分かる形で証明して見せたのでした。

しかし、同じ頃に、海の向こうでジョージ・セルがオーケストラの人事権も含めた全権を委任されて、その結果として就任一年にして三分の二の団員を入れ替えたことを羨ましく思っていた様です。ハーグ・レジデンティ管弦楽団はヨーロッパの楽団ですから行政からの公的支援を受けていますから、音楽監督の一存で楽団員を解雇することは出来なかったのです。

とは言え、その裏返しとしてリハーサルはかなり厳しかったようで、とりわけ「音色」と言うことに関しては妥協しなかったので、楽団員にとっては大変な日々だったと思われます。そのために、オーケストラともしばしば衝突し、さらに自分の言いたいことは素直に口にするという奔放な態度はその軋轢をさらに深めたようです。

さらに、度重なる女性スキャンダルなどによって楽団の理事会にしてもレコード会社(Philips)にとっても、実力は認めながらも随分と扱いにくい人物だったようです。

とは言え、いい人ならばいい音楽が出来るなどということは絶対にあり得ないわけであって、この奔放な生き方がもたらす感性と緻密で厳格なリハーサルによってハーグ・レジデンティ楽団は飛躍的に成長していきます。

それは、この50年と51年に録音されたシューベルトのロザムンデの録音を聞けばすぐに納得いくはずです。

そこには就任一年にして、くすぶっていた田舎オケとは思えないほどの豊かな音色とシューベルトらしい歌心が清潔に描き出されていることを誰もが認めることでしょう。

もしも、オッテルローにほんの一握りの「常識」に従う意識があれば、彼の後半生は随分と変わっていたでしょうし、オランダの音楽界も大きく変わっていたはずです。

しかし、一つだけ言えることは、この後オッテルローのもとでハーグ・レジデンティ管弦楽団は飛躍的に実力を伸ばしていき、少なくともコンセルトヘボウのオケと肩を並べる存在になっていったことだけは間違いありません。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-01-07]

ハイドン:弦楽四重奏曲第57番 ハ長調, Op.54, No.2, Hob.3:57(Haydn:String Quartet No.57 in C major, Op.54, No.2, Hob.3:57)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2026-01-05]

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第24番「テレーゼ」 嬰ヘ長調 Op.78(Beethoven:Piano Sonata No.24 in F-sharp major, Op.78 "A Therese")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1958年5月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on May, 1958)

[2026-01-03]

フォーレ:夜想曲第10番 ホ短調 作品99(Faure:Nocturne No.10 in E minor, Op.99)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-31]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第14番嬰ハ短調, Op.131(Beethoven:String Quartet No.14 in C Sharp minor Op.131)ハリウッド弦楽四重奏団1957年6月15日,22日&29日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on June 15, 22 & 29, 1957)

[2025-12-29]

ドビュッシー:ピアノのために(Debussy:Pour le Piano)(P)ジーナ・バッカウアー:1964年6月録音(Gina Bachauer:Recorded on June, 1964)

[2025-12-26]

ハイドン:弦楽四重奏曲第58番 ト長調, Op.54, No.1, Hob.3:58(Haydn:String Quartet No.58 in G major, Op.54, No.1, Hob.3:58)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2025-12-24]

フォーレ:夜想曲第8番 変ニ長調 作品84-8(Faure:Nocturne No.8 in D-flat major, Op.84 No.8)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-24]

フォーレ:夜想曲第9番 ロ短調 作品97(Faure:Nocturne No.9 in B minor, Op.97)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-21]

ベルリオーズ:幻想交響曲 作品14(Berlioz:Symphonie fantastique in C minor, Op.14)コンスタンティン・シルヴェストリ指揮 パリ音楽院管弦楽団 1961年2月6日~8日&11日録音(Constantin Silvestri:Orchestre De La Societe Des Concerts Du Conservatoire Recorded on June 6-8&11, 1961)

[2025-12-18]

J.S.バッハ:トッカータとフーガ ニ短調「ドリア調」 BWV.538(J.S.Bach:Toccata and Fugue in D minor, BWV 538)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)