Home|エリック・ハイドシェック(Eric Heidsieck)|ショパン:ピアノ協奏曲 第1番 ホ短調, Op.11

ショパン:ピアノ協奏曲 第1番 ホ短調, Op.11

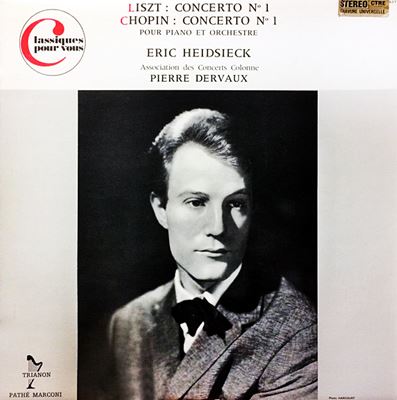

(P)エリック・ハイドシェック:ピエール・デルヴォー指揮 コンセール・コロンヌ 1961年11月5日&25日録音

Chopin:Piano Concerto No.1, Op.11 [1.Allegro maestoso]

Chopin:Piano Concerto No.1, Op.11 [2.Larghetto]

Chopin:Piano Concerto No.1, Op.11 [3.Rondo: Vivace]

告別のコンチェルト

1830年4月に創作に着手され、8月には完成をしています。初演は、同年の10月11日にワルシャワ国立歌劇場でショパン自身のピアノ演奏で行われました。この演奏会には当時のショパンが心からあこがれていたグワドコフスカも特別に出演をしています。

この作品の全編にわたって流れている「憧れへの追憶」のようなイメージは疑いもなく彼女への追憶がだぶっています。

ショパン自身は、この演奏会に憧れの彼女も出演したことで、大変な緊張感を感じたことを友人に語っています。しかし、演奏会そのものは大成功で、それに自信を得たショパンはよく11月の2日にウィーンに旅立ちます。

その後のショパンの人生はよく知られたように、この旅立ちが祖国ポーランドとの永遠の別れとなってしまいました。

そう意味で、この協奏曲は祖国ポーランドとの、そして憧れのグワドコフスカとの決別のコンチェルトとなったのです。

それから、この作品はピアノの独奏部分に対して、オーケストラパートがあまりにも貧弱であるとの指摘がされてきました。そのため、一時は多くの人がオーケストラパートに手を入れてきました。しかし最近はなんと言っても原典尊重ですから、素朴で質素なオリジナル版の方がピアノのパートがきれいに浮かび上がってくる、などの理由でそのような改変版はあまり使われなくなったようです。

それから、これまたどうでもいいことですが、私はこの作品を聞くと必ず思い出すイメージがあります。国境にかかる長い鉄橋を列車が通り過ぎていくイメージです。ここに、あの有名な第1楽章のピアノソロが被さってきます。

なぜかいつも浮かび上がってくる心象風景です。

今も印象に残るハイドシェックのピアノの響き

ハイドシェックという名前には強い印象が残っています。それは、一度だけ彼のピアノを生で聞いたことがあり、その時の素晴らしい「響き」にすっかり感心させられたからです。ピアノというのは基本的に打楽器なのですから、どれほどソフトなタッチで鍵盤を押しても、基本的にはハンマーが弦を叩くことには違いはないわけで、どうしても「打楽器」的な響きがしてしまうものです。しかし、その時に聞いたハイドシェックのピアノからは、そう言う「打楽器」的な雰囲気は全く感じなくて、その柔らかくてふわりとした響きはピアノという楽器から紡ぎ出されているとは信じがたいものでした。

そして、人間というものは不思議なもので、その時にハイドシェックが演奏した作品などは全く忘れてしまっているのですが、その「響き」の記憶だけは鮮明に残っているのです。そして、その「響き」を手掛かりにその時の演奏会の何気ないディテールなどもふいに思い出したりするのです。こういうあたりは、人間もどこか「動物」的な本能みたいなものを持ち合わせているのかもしれません。

何故ならば、これ以外にも「演奏」のことなどはほとんど記憶にに残っていないのに、その中の韻書的だった「響き」だけが強く記憶に残っている事がよくあるからです。例えば、遠い昔にウィーンの国立歌劇場で聞いた「くるみ割り人形」でのトランペットのこの上もなく柔らかい響きや、小澤の指揮で聞いたブラームスの1番の第2楽章での弦楽器の響き等々です。

まあ、こちらの方はまだ作品名を覚えているだけましなのでしょうが、ハイドシェックの場合は最も強く記憶に残る「響き」でありながら、その時に彼が演奏した作品名すら覚えていないのです。(^^;

ただし、その演奏会が大阪フィルの定期演奏会であったことは覚えているので、今回ハイドシェックの録音を紹介するので、いい機会だと言うことでその記憶の正体を探ってみました。そうすると、ハイドシェックが大フィルと共演したのは一度だけだったようなので、すぐにその演奏会を特定することが出来ました。

それは、秋山和慶指揮による1985年1月25日のフェスティバルホールでの定期演奏会だったようです。そして、その時にハイドシェックが演奏したのは2曲で、ラヴェルの「左手のためのピアノ協奏曲」とフランクの「交響的変奏曲」だったようです。

これに気づいて「なるほど!」と得心しました。

おそらく、私が感心したのはラヴェルの「左手のためのピアノ協奏曲」のほうだろうと想像されます。不思議なことですが、ピアノを普通に両手を使って演奏する作品と、左手だけ演奏することを前提とした作品とではピアノの響きは全く異なるようなのです。おそらく、クラシック音楽などと言うものを聞き始めた頃の私は、その左手だけから紡ぎ出される独特な響きに魅了されたのでしょう。

しかし、こうして若い頃の録音を聞いていくと、確かに響きの美しいピアノではあるのですが、あの日あの場所で私が魅了された響きとはやはり異なります。しかし、異なりながらも、そのどこかにかすかな「残り香」のように、あの日の印象を思い出させてくれるような場面があることも事実です。

ハイドシェックという人はピアニストとしては実に恵まれた環境で育ちました。

彼はフランスでも有名なシャンパン醸造元(CHARLES HEIDSIECK)の御曹司として生まれ、両親はともに音楽家(父はマチュアのチェロ奏者、母はピアニスト)という環境で育ちました。そして、ハイドシェックの才能に気づいた両親は息子をコルトーに師事させ、その関係はコルトーが亡くなる1962年まで続くのです。

ハイドシェックは「ピアノを練習しなければ」との思いでピアノに向かうのではなく、自分はいつも花の蜜に引き寄せられる蜂のようにピアノに惹きつけられ、ピアノを演奏することこそが人生における最大の喜びだったと語っていました

おそらく、彼は生活のためにピアノで成功し、そしてピアノを演奏し続ける必要はなかったのではないでしょうか。

ですから、その演奏スタイルはどこまでも自分の喜びのために行うものだったようです。

このショパンのコンチェルトの驚くほどの直線的な造形と明晰なピアノの響きは面白いほどにコルトーとは真逆です。これと較べると、ほぼ同じ時期に録音されたリストのコンチェルトの方がはるかに叙情的です。

普通ならば、それは逆の雰囲気になるのでしょうが、そんな事は一切気にしないで、自分の信じることを好きなようにのびのび演奏している姿が伝わってきます。

ハイドシェックと言えば一般的には「宇和島ライブ」が思い起こされる人が多いのかもしれません。しかし、その録音を「さながら鬼神が乗り移ったような凄絶さ」などと言う決まり文句で絶賛するとある評論家の一文に接するたびに、自分の中では逆にハイドシェックは遠ざかっていきました。しかし、そう言うつまらぬ呪縛から自由になって、もう一度ハイドシェックの音楽を若い頃から順番に、そして入らぬ雑念は捨てて辿ってみるべきなのかもしれません。

それにしても、このショパンやリストのコンチェルトの録音を師であるコルトーはこのようなハイドシェックの演奏をどんな思いで聞いていたのでしょうか。

そういえば、ホロヴィッツは数少ない弟子たちに対して「オレのようにはなるな」と言っていました。

おそらく、コルトーもまた孫のような弟子の演奏をニコニコとしながら聞いていたことでしょう。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

2020-12-15:アイドシック

- ベートーベンのテンペストソナタでしたっけ?CD持ってました。15年ほど前にヤフオクでどなたかに譲った記憶があります。音源バックアップしていたはずですが、見当たりません。ただいまショパンのコンチェルト緩徐楽章聴取中です。どうもありがとうございます。

2020-12-15:joshua

- ピエール・デルヴォー伴奏、懐かしい!

LP時代、ビゼー真珠採り、耳に残るは君の歌声、ニコライ ゲッダの伴奏が極めてダイナミックで、どんな指揮者だろと思ったものの、そのあと、大してデルヴォーの演奏には出会えませんでした。ハイドシェックの伴奏、ゆっくり聴かせていただきます。

2020-12-15:杉本正夫

- この曲のオンリーワンと感じていた演奏を取り上げていただいてうれしい限りです。ベートーヴェンのピアノソナタでは崩し過ぎてついていけませんでしたが・・

2020-12-16:コタロー

- この演奏、第1楽章の最初のオーケストラの提示部がスッポリ割愛されていますね。

聞くところによると、昔はこの部分が冗長だとみなされてカットされるのが通例だったそうですね。この演奏は1961年の録音ですが、同年に録音されたルービンシュタインや、1960年録音のポリーニの演奏ではオーケストラの提示部はしっかり演奏されています。そうするとこの時代がちょうど分水嶺だったのでしょうかね。それにしても、この決定権はピアニストと指揮者のどちらが持っていたのでしょうか?

試しにこのサイトにあるルービンシュタインの3種類の演奏を調べてみました

1937年録音(バルビローリ指揮)→カットされている

1953年録音(ウォーレンスタイン指揮)→通常に演奏されている

1961年録音(スクロヴァチェフスキ指揮)→通常に演奏されている

してみると、1960年前後が分水嶺という推理はちょっとあやふやになってきますね。

勝手に推測してみると、戦前はカットするのが慣例になっていて、戦後徐々に通常の演奏が浸透していったというところでしょうか。

2021-01-07:toshi

- ハイドシェックは私の友人が大ファンで知りました。

ちなみに友人はハイドシェックを評価する評論家とも懇意にしていたので、私が洗脳されているかもしれませんが^^

ハイドシェックは良いと思いますが、フランス系の演奏家に共通することですが、日本人は馴染みが薄くレコードやCDも余り売れないのでどうしてもマイナーになる傾向があります。

だから宇和島の方のように熱烈なファンがハイドシェックを呼んで演奏会を開催するなんてことが起きます。

フランスものなんて洒落ていて良いですよ!

師のコルトーのことですが、ある評論家の分析ではコルトーの弟子は皆それぞれタイプが違い、各人の個性を伸ばすタイプの師匠だったのではないかという事です。

それにしてもハイドシェックの音は色があって良いですね。

2022-03-24:大串富史

- とてもよさげな曲想また演奏に、またそれをアップしてくださっている管理人様に、まずは深い感謝を述べさせてください。

#実はアルゲリッチのような演奏を無意識のうちに探してしまっている自分がいるのですが(音楽は爆発でありクラシック音楽は紙一重までいってなんぼだ!みたいな)、この演奏はピアノも指揮もオケも本当によさげですね。今風に言うとしっかり刺さってくるので、終わりには自然と「ブラボー!」と叫びたくなります。生徒たちにもきっと好評なことでしょう。

まあ次はリストなのかななどと思いつつも(ベルリオーズは嫌いではないんですがバックグラウンドミュージックとしては却下ですごめんなさい…)、うーんフレスコヴァルディやフローベルガーやブルがあればここまで時代を遡らなくてもいいのになどと勝手なことを呟いている自分がおります… いえ、200年分のクラシック音楽の世界を曲探しで散策することは自分にとってもちょうどよい息抜きなので、管理人様にはただただ感謝なのですが。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-22]

ベートーヴェン:弦楽三重奏曲 第1番 変ホ長調, Op.3(Beethoven:String Trio in E-flat major, Op.3)パスキエ・トリオ:1950年代録音(Pasquier Trio:Recorded on 1950s)

[2026-02-18]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第16番へ長調, Op.135(Beethoven:String Quartet No.16 in F major Op.135)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年4月22日,5月11日&6月1日,3日,12日,20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on April 22, May 11 & June 1, 3, 12, 1957)

[2026-02-16]

スメタナ:わが故郷より(Smetana:from my hometown)(Vn)ヴァーシャ・プシホダ:(P)リディア・ベフトルト 1949年録音(Vasa Prihoda:(P)Lydia Beftot Recorded on 1949)

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)