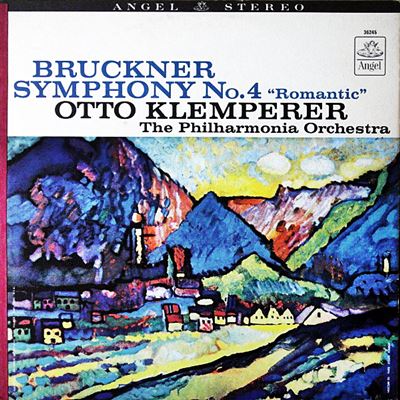

Home|クレンペラー(Otto Klemperer)|ブルックナー:交響曲第4番 変ホ長調「ロマンティック」

ブルックナー:交響曲第4番 変ホ長調「ロマンティック」

オットー・クレンペラー指揮 フィルハーモニア管弦楽団 1963年9月18日~20日 & 24日~26日録音

Bruckner:Symphony No.4 in E-flat major, WAB 104 "Romantic" [1.Bewegt, nicht zu schnell]

Bruckner:Symphony No.4 in E-flat major, WAB 104 "Romantic" [2.Andante quasi Allegretto]

Bruckner:Symphony No.4 in E-flat major, WAB 104 "Romantic" [3.Scherzo. Bewegt; Trio. Nicht zu schnell. Keinesfalls schleppend]

Bruckner:Symphony No.4 in E-flat major, WAB 104 "Romantic" [4.Finale. Bewegt, doch nicht zu schnell]

わかりやすさがなにより・・・でしょうか

この後、第5番(変ロ長調)、第6番(イ長調)、第7番(ホ長調)と長調の作品が続きます。

その中にあっても、この第4番は長調の作品らしい明るい響きと分かりやすい構成のためか、ブルックナー作品の中では早くから親しまれてきました。

「ロマンティック」という表題もそのような人気を後押ししてくれています。

この表題はブルックナー自身がつけたものでありません。

弟子たちが作品の解説をブルックナーに求めたときに、ブルックナー自身が語ったことをもとに彼らがつけたものだと言われています。

世間にはこのような表題にむきになって反論する人がいます。

曰く、絶対音楽である交響曲にこのような表題は有害無益、曰く、純粋な音楽の美を語るには無用の長物、などなど。

しかしながら、私はけっこう楽しんでいます。

それに、この作品の雰囲気に「ロマンティック」と言う表題はなかなか捨てたもんではありません。

それから、ブルックナーというと必ず版と稿に関わる問題がでてきます。

この4番についても1874年に作曲されてから、81年に初演されるまでに数え切れないほどの改訂を繰り返しています。

私にはその詳細を詳述する能力はないのですが、そういう詳細にこだわるブルックナーファンは多いので簡潔に記しておきます。

ブルックナーがこの作品に取りかかったのは第2番の交響曲が完成した2日後の1874年1月2日であった事は分かっています。

習作を含む過去の5作品は全て短調で書かれていたのに対して、この4番では「変ホ長調」という、長調の調性が初めて採用されています。

ブルックナーの交響曲に於いては前期とか中期というような「進化論的」な区分は意味はないと言われるのですが、それでも2番から4番にかけての飛躍は大きいように思われます。そして、そう言う大きな飛躍とも思える新しい一歩をわずか2日間という短い時間で踏み出したと言うことは、第2番の創作の過程において既にこの作品に対するイメージが固まっていたことを示しているのかもしれません。

その証拠と言うほどでもないのですが、この第4番の交響曲の創作は実にスムーズに進んだようなのです。

残された資料によると全楽章のスケッチは8月中旬に終了し、オーケストレーションを終えて作品が完成したのは11月22日の夜8時30分だと彼は記しているのです。

こうして完成されたのが「1874年稿」、もしくは「第1稿」と呼ばれるものです。

ところが、この作品は出版の見込みがないどころか初演の見通しさえもなかったのです。

それが原因かどうかは分かりませんが、1878年から全面的な改訂作業にとりかかります。

この改訂は作品全体にわたるものだったのですが、特にフィナーレと第3楽章のスケルツォには大幅な改訂が加えられ、とりわけスケルツォ楽章は「狩りのスケルツォ」とも呼ばれるようになる全く新しい音楽に生まれ変わってしまうのです。

ところが、1880年になるとブルックナーは再び気になる部分の改訂作業に取り組み始め、特にフィナーレ楽章に加えられた大幅な改訂は殆ど「改作」と言っていいほどのレベルになってしまいました。

この2回にわたる改訂を一つにまとめたものが「1878/1880年稿」」とよばれるもので、この稿に従ってハースが校訂して出版(1936年)されたのが「1878/1880年稿 ハース版」です。

こんにちでは、これが「第2稿」とか「決定稿」とか呼ばれたりします。

と言うことで、ここまででも随分と複雑なのですがブルックナー作品ならばよくある話ではあります。

ところが、アメリカでブルックナー作品を積極的に紹介していたアントン・ザイドルからの依頼によって、1886年にブルックナーはスコアを送っているのですが、そのスコアにもまた小さな改訂が加えられていたのです。

この背景にはザイドルが出版の労を執ってくれそうだという期待があったからであり、そのためにスコアを送ろうとしてもう一度目を通したときに気になる点が出てきたので手直しをしたようなのです。

まさに改訂魔です。(^^;

ただし、至急に送れと言うことだったので、その手直しは冒頭のホルンとトランペットに留まったので、過去2度の改訂とは全く性質を異にするものでした。

そして、このザイドルに送られたスコアが発見されたのは1940年代に入ってからのことだったので、1936年に出版された「1878/1880年稿 ハース版」には反映されていません。

この改訂を出版譜で始めて反映させたのがノヴァークなのですが、彼はこの改訂は作品全体から見て本質的なものではないと言うことで「1878/1880/1886年稿」とはせずに「1878/1880年稿」と記したのです。

しかし、「1878/1880年稿 ノヴァーク版」には1886年の小改訂は反映していますが、「1878/1880年稿 ハース版」にはその改訂は反映していません。ですから、その相違を分かりやすくするために「1886年稿ノヴァーク版」 と記されることも多いようです。

「清潔さ」と「暴力的と言えるほどの激しさ」が不思議な形で同居している

随分と前のことですが、以下のような文章を綴ったことがあります。私は基本的には悪口はあまり書かないようにしていますが、今回は少しばかり辛口路線で行きたいと思います。(^^;

ブルックナーの交響曲を取り上げて「これはいいですよ」とコメントをつけると、必ずと言っていいほど「お前はクラシック音楽の何たるかを、とりわけブルックナーの偉大さが全く分かっていない」というような意味合いのメールや書き込みをいただきます。もちろん、そのようなコメントや書き込みをしていただいた方のようには「クラシック音楽の何たるかやブルックナーの偉大さ」などは分かっていないので、そのように批判されることには何の不足もありません。

不思議なのは、ベートーベンやモーツァルトや、その他様々な作曲家の作品を同じように取り上げても、それでもって「お前はクラシック音楽の何たるかを、とりわけ○○の偉大さが全く分からんやつだな」などと言われたことは・・・ほぼ皆無なのです。

何故かは知りませんが、ブルックナーに関してだけは眉間にしわを寄せ、拳をにぎりしめ、怒りに身を震わせたようなお怒りを頂戴するのです。

そう言う「お怒り」に接するたびに、日本語圏においては、ブルックナーというのはたんなるクラシック音楽の作曲家という範疇を超えて、まるで新興宗教のご本尊みたいな存在になっているんじゃないか・・・などと思ってしまったりします。

確かに、新興宗教の御本尊だと思えば、その御本尊(ブルックナー)をどのように解釈し、どのように演奏するかは、その新興宗教団体の教義に則ってなされる必要があることは理解できます。当然のことながら、その教義は教祖様がお決めになることにも何の不思議もありません。

結果として、その教義から逸脱している演奏を褒めたりすると、それは許されざる「異端」として糾弾されるのでしょう。

ここまで書いてしまうと、一部の人には「洒落」を通り越しているかもしれませんが、あくまでも上に述べたことは私の妄想ですからね。

教祖様を信仰している方は、こんな愚か者の妄想を真に受けて拳をふるわせて怒らないでくださいね。

はい、妄想ですから。

「妄想」と書いているのですが、それは婉曲的表現で嫌みを緩和するためのもので、それは全く持って私の本音でした。

しかしながら、いつの頃からかそう言う偏狭な物言いは随分と影をひそめ、今ではほとんど聞かれなくなりました。

何しろ、「まだクレンペラーのブルックナーでパブリック・ドメインになっている録音が幾つか紹介されていないんじゃないですか」というメールを少なくない方々からいただくのですから、時代も変わったものです。

ブルックナー教の本流から見れば、おそらくは「存在」する事自体が「罪悪」だと言われてきた録音なのですから。

おそらく、クレンペラーのブルックナーには、彼らが抱いている「偉大さ」を意図的に排除しているというか、もう一歩踏み込んで馬鹿にしてるようにすら聞こえるのでしょう。

そして、その聴き方は決して間違ってはいないと思うのです。

この「ロマンティック」と呼ばれる(ブルックナー自身がつけたものではないようですが)第4番の交響曲などは、早めのテンポで踏み込みながら全体の見通しが非常によい演奏です。そこでは、どこかもやもやとした神秘的な雰囲気は頭から否定されていますし、金管が豪快にならされることはあってもそれは宇宙の鳴動とは全く関係ありません。

もっとも、この見通しの良さは録音のクオリティにも助けられているのでしょうが、言うまでもなく現実に鳴っているオケの音に透明感がなければ録音だけでそうなるような話ではありません。

この、何も足さず何も引かず、ブルックナーが楽譜に託した音楽がこの上もない「清潔さ」で表現されていることと、ある意味では「暴力的とも言えるほどの激しさ」が不思議な形でこの演奏では同居しているのです。

そして、それはクレンペラーのオケに対する強力な統率力がもたらしたものであり、とりわけ第2楽章と最終楽章にその凄みが遺憾なく発揮されています。おそらく、クレンペラーのブルックナーには瞬間瞬間の響きには陶酔感はありませんが、一つの交響曲としての全体像を明確に提示してくれるという点ではセルなどと並んでピカイチかもしれません。

ただし、まさにそのようなクレンペラー的特徴がかつては多くのブルックナー信奉者を激怒させたのでしょう。

これもまた以前に書いたことですが、この国ではブルックナーに関しては許容のストライクゾーンが狭く、さらには版の問題や稿の問題に異常なまでにこだわる人々がいます。そんな事にイジイジとこだわってどうするんだ思うのですが、それこそが最も大事だと言わんばかりの長文のメールも良くもらいました。

ですから、正直に言って、あまりブルックナーの録音は取り上げたくないと言う気にもなっていたのです。

おそらく、その根底にはブルックナーの交響曲が日本語圏では最も馴染みにくい音楽だという事実が厳然と存在するからかもしれません。

つまりは、心で感じ取れなければ頭で理屈をこねてものを言うしかなくなるのでしょう。しかし、そんな無理をするなくらいなら、朝比奈のように、最初からブルックナーのことを「訳の分からん音楽」だとぼやいている方が正しいのかもしれません。

とは言え、時は流れて、自分の耳と感性を信じて素直にブルックナーに接する事が出来るような時代になりつつあるようなので、それは幸いなことです。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

2020-12-13:sandayu

- 私にとっては、初めて4番を最後まで心地よく聞き終えることができる演奏でした。

これまで聞いた4番は金管楽器の咆哮に辟易として途中で断念していたのです。

これは管理人様の仰る通り、指揮者クレンペラーの統率力、それと録音の良さも関係あるかもしれません。師走の慌ただしい中とても良い時間を過ごすことができました。ありがとうございます。

2025-08-11:cappucino

- 若い頃のクレンペラーの十八番はブルックナー交響曲第8番だった、という話があります。実際、クロール時代近辺にて3楽章アダージョを録音しています。

旧来の日本の音楽評論界は事実に基づかないデタラメな部分があり、クレンペラーの芸術に対する歪んだ理解もそのひとつだったかと思います。

事実に基づくと、クレンペラーは、20世紀前半における類まれなブルックナー指揮者でした。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)