Home|小澤征爾(Ozawa Seiji)|メンデルスゾーン:ヴァイオリン協奏曲 ホ短調 Op.64

メンデルスゾーン:ヴァイオリン協奏曲 ホ短調 Op.64

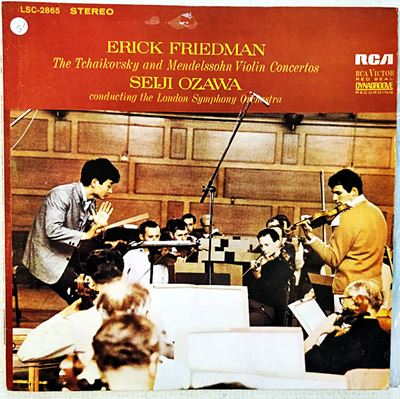

(Vn)エリック・フリードマン:小澤征爾指揮 ロンドン交響楽団 1965年12月8日録音

Mendelssohn:Violin Concerto in E minor Op.64 [1.Allegro molto appassionato]

Mendelssohn:Violin Concerto in E minor Op.64 [2.Andante]

Mendelssohn:Violin Concerto in E minor Op.64 [3.Allegretto non troppo - Allegro molto vivace]

ロマン派協奏曲の代表選手

ダヴィッドはメンデルスゾーンの親しい友人でもあったので、演奏者としての立場から積極的に助言を行い、何と6年という歳月をかけて完成させた作品です。

この二人の共同作業が、今までに例を見ないような、まさにロマン派協奏曲の代表選手とも呼ぶべき名作を生み出す原動力となりました。

この作品は、聞けばすぐに分かるように独奏ヴァイオリンがもてる限りの技巧を披露するにはピッタリの作品となっています。

かつてサラサーテがブラームスのコンチェルトの素晴らしさを認めながらも「アダージョでオーボエが全曲で唯一の旋律を聴衆に聴かしているときにヴァイオリンを手にしてぼんやりと立っているほど、私が無趣味だと思うかね?」と語ったのとは対照的です。

通常であれば、オケによる露払いの後に登場する独奏楽器が、ここでは冒頭から登場します。

おまけにその登場の仕方が、クラシック音楽ファンでなくとも知っているというあの有名なメロディをひっさげて登場し、その後もほとんど休みなしと言うぐらいに出ずっぱりで独奏ヴァイオリンの魅力をふりまき続けるのですから、ソリストとしては十分に満足できる作品となっています。

しかし、これだけでは、当時たくさん作られた凡百のヴィルツォーゾ協奏曲と変わるところがありません。

この作品の素晴らしいのは、その様な技巧を十分に誇示しながら、決して内容が空疎な音楽になっていないことです。これぞロマン派と喝采をおくりたくなるような「匂い立つような香り」はその様なヴィルツォーゾ協奏曲からはついぞ聞くことのできないものでした。

また、全体の構成も、技巧の限りを尽くす第1楽章、叙情的で甘いメロディが支配する第2楽章、そしてファンファーレによって目覚めたように活発な音楽が展開される第3楽章というように非常に分かりやすくできています。

確かに、ベートーベンやブラームスの作品と比べればいささか見劣りはするかもしれませんが、内容と技巧のバランスを勘案すればもっと高く評価されていい作品だと思います。

小沢自身も学ぶことが多かった録音

小澤征爾は1965年8月と12月にピアニストの「レナード・ペナリオ」、ヴァイオリニストの「エリック・フリードマン」の伴奏者としてロンドン響を指揮して録音する機会を得ています。その直前の6月にはシカゴ響を指揮して、同世代のピアニストである「ピーター・ゼルキン」とバルトークのピアノ協奏曲を録音しています。おそらく、小沢にとってはメジャーレーベルにおいて、世界的レベルのオケを指揮して録音した一番最初の経験でしょう。

ピーター・ゼルキンについてはまた別の機会に詳しく述べたいと思います。

レナード・ペナリオとエリック・フリードマンは今となっては知るも少ないようですが、当時のアメリカにおいてはそれなりのビッグネームでした。

エリック・フリードマンは数少ないハイフェッツの弟子として、一部では「ハイフェッツの後継者」と呼ばれることもありました。

レナード・ペナリオもまたハイフェッツが共演を希望した数少ないピアニストとして高い評価を受けていました。

まずはここで紹介しているのは小沢とフリードマンによるメンデルソーンとチャイコフスキーの協奏曲です。

些か意地悪な見方かもしれませんが、こういう録音を聞くと、レーベルとしては次第に活動の範囲を狭めてきていたハイフェッツの後継者がどうしても必要だったのかな、等と勘ぐってしまいます。

その背景には期待していた若手のヴァイオリニストが次々と駄目になっていくとういう当時の事情があったことは無視できないでしょう。

フェラスは飛び降り自殺、レビンは薬物中毒、そして、リッチは我が道を貫くというスタイルを崩しませんでした。

そこで白羽の矢がったのが「エリック・フリードマン」だったのでしょう。

ニューヨーク・タイムズがフリードマンのことを「巨匠ヴァイオリニスト。誰にでもフリードマンと判る、個性的なスタイルで演奏する名手」と評したのは、結果として褒め殺しになったようです。この録音を聞けば分かるように、今の耳からすれば何処にでもいそうなそれなりに指のまわるヴァイオリニストとしか思えません。そこには、ハイフェッツが持つ「凄み」のようなものは全く感じられません。

それにもかかわらず「ハイフェッツの後継者」とか「巨匠ヴァイオリニスト」などと持ち上げられる事は、彼にとっては迷惑以外の何ものでもなかったはずです。

そして、その事はその後の録音歴を見ればよく分かります。

70年代にはいると殆ど録音はなくなり、1980年には自動車事故で左手と腕を負傷して演奏家としてのキャリアは終わってしまいます。ですから、彼の録音活動は実質的にはほぼ60年代で終了しているのですが、それは彼自身がそう言う「録音」というものを意図的に嫌ったためかもしれません。

ただし、それを小沢の側から見れば、それほど灰汁が強いわけでもなく、それなりに正統派のスタイルで演奏するソリストは有り難かったはずです。そして、いつもは音楽が「軽く」なりがちな小澤なのですが、音楽の主導権があくまでもフリードマンにあるためにその「軽さ」がそれほど表面化しないというプラスの作用も働いています。

メンデルスゾーンもチャイコフスキーも、それに相応しい落ちついたテンポで(それはおそらくフリードマンのテンポだったはずです)、オケの響きもロンドン響の優れた特性を引き出して豊かなものになっています。

小澤という人は、オケの側から見れば指揮技術が安定していて、さらには五月蠅いことも言わないのでやりやすい相手だったのでしょう。とりわけ管楽器のソロパートなどはぞれぞれが結構やる気になって実に美しい響きを生み出しています。

おそらく、こういう録音を通して小沢自身も学ぶことが多かったことでしょう。

なお、小澤は1966年にジョン・ブラウニングとチャイコフスキーのピアノ協奏曲もロンドン響と録音しているのですが、この録音の初出は1968年まで塩漬けされていたようです。そのために、残念ながらパブリックドメインからはスルリとこぼれ落ちてしまいました。しかし、録音からリリースまで2年も塩漬けされていたというあたりに、小澤とジョン・ブラウニングの当時の立ち位置が示されていたのかもしれません。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)