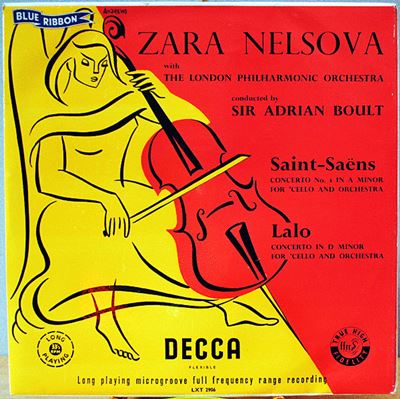

Home|ザラ・ネルソヴァ(Zara Nelsova)|サン=サーンス:チェロ協奏曲第1番 イ短調 作品33

サン=サーンス:チェロ協奏曲第1番 イ短調 作品33

(Cell)ザラ・ネルソヴァ:エードリアン・ボールト指揮 ロンドン・フィルハーモニー管弦楽団 1953年録音

Saint-Saens:Cello Concerto No.1 In A Minor, Op.33 [1.Allegro non troppo - Animato - Allegro molto - Tempo I (pause)]

Saint-Saens:Cello Concerto No.1 In A Minor, Op.33 [2.Allegretto con moto - (cadenza) - Tempo I - Un peu moins vite]

Saint-Saens:Cello Concerto No.1 In A Minor, Op.33 [3.Molto allegro]

チェロ協奏曲へのサン=サーンスの貢献

そんな中で異彩を放っているのがドヴォルザークのチェロ協奏曲です。その作品に接したブラームスが「人の手がこのような協奏曲を書きうることに、なぜ気づかなかったのだろう。気づいていれば、とっくに自分が書いただろうに」と嘆いたというのは有名な話です。

そう言うチェロ協奏曲の世界において、サン=サーンスもまた2つの作品で貢献しています。

- チェロ協奏曲第1番 イ短調 作品33(1872年)

- チェロ協奏曲第2番 ニ短調 作品119(1902年)

何故、ドヴォルザークについてふれたかと言えば、この30年を隔てて書かれた2つの協奏曲の間に、ドヴォルザークの作品が位置するからです。

ブラームス風に言えば、第1番の協奏曲は未だ人の手で優れたチェロ協奏曲が書けるとは誰もが気づいていなかった時代の作品であり、第2番は気づいてしまった後の時代の作品だと言うことになるのです。

そう思ってこの2つの作品に接してみると、第1番は明らかにシューマン風です。

それは、3つの楽章が切れ目無しに演奏されるというスタイルだけの話ではなくて、20分程度という作品の規模も、「急ー緩ー急」という伝統的なスタイルなどにおいてもよく似ているのです。

ただし、サン=サーンスというのは基本的に旋律の人ですから(そんな事勝手に言い切っていいのか^^;)、シューマンの協奏曲と較べれば音楽ははるかに流麗になっています。とは言え、その他のサン=サーンス作品と較べてみれば、その流麗さにもどこか堅さが感じられる部分があって、そこにチェロを独奏楽器に起用する難しさがあるのかな、等と思わされたりします。

それに対して、第2番はドヴォルザーク以後の作品です。

チェロという楽器を独奏楽器として、あそこまで伸びやかに、そして時には豪快に歌わせることが出来るということを証明されてしまっては、それと同じ路線でその上を行くことは難しいと感じたのでしょうか。第2番では、旋律の人であるサン=サーンスがその路線をきっぱりと捨て去っていることに気づかされます。

このあたりが「芸術」における「独創性」という魔物の怖さでしょうか。

気楽な聞き手にしてみれば、ドヴォルザークがあそこまでチェロを歌わせたのですから、旋律の人サン=サーンスもそれと同じように思う存分チェロを歌わせる作品を書いてくれればよかったのにと思うのですが、それはプライドが許さなかったのでしょう。

結果として生み出された第2番の協奏曲はかなりひねくれた音楽になっています。

作曲家自身も「難しすぎるため第1番ほど広まることはないだろう」と述べたという話が伝わっています。

しかし、現在のチェリスト達にとっては何の問題もないレベルですし、ひねくれ指向の作品も受け入れられやすい土壌は出来上がっていますから、今後は少しずつ評価が進むかもしれません。

オーケストラに真っ向から対峙しながら実に力強くチェロを鳴らし切っている

あまりにも図式的に過ぎるかもしれませんが、チェリストというのはその方向性として、「ゆく春やおもたきチェロの抱きごころ」とでも言いたくなるようなマイナルディのように、「歌う楽器」としてのチェロの特性を前面に出すタイプと、シュタルケルのように剛直に音楽の構造を切り出していくようなタイプに分類されるような気がします。もちろん、実際はそういう風に綺麗に二分されるわけではなくて、そのライン上でそれぞれの個性にあった地点に腰を据えるのですが、このネルソヴァなどは明らかにシュタルケルのようにチェロを演奏するタイプです。それ故に、今の時代にの「ジェンダーフリー」には反する言葉ではあるのですが、よく「男勝り」などと言われたようです。

しかし、彼女の不幸は、60年代に入って「ジャクリーヌ・デュ・プレ」という怪物的存在が登場したことです。若くして病に倒れた「デュ・プレ」の活動期間はネルソヴァの活動期間の中におさまってしまいます。ネルソヴァは「デュ・プレ」よりははるかに早く活動を開始し、「デュ・プレ」が病で活動を中止したあとも長く現役として活躍していました。

しかし、多くの人は「デュ・プレ」の名前は忘れることはなくても、ネルソヴァの名前は次第に忘却の彼方に没しようとしています。

それは、「デュ・プレ」」というチェリストは上で述べたような安易な分類に属さない「怪物的存在」だったからでしょう。彼女の演奏はまさに己の命を削るような凄みに溢れていました。そして、それは若くして病に倒れるという悲運の故ではなくて、未だ10代であった時代から彼女のチェロは彼女の命を削り取るような鬼気迫るものがありました。

そして、そう言う「巨星」が近くで輝けば、その他の星はその光の中に没してしまわざるをえないのです。しかし、ネルソヴァは決して凡庸な演奏家ではありませんでした。ただし、時代の巡り合わせが悪かっただけで、それだけに彼女の録音をこういう形で紹介していくことはこのようなサイトの役割と言えるでしょう。

サン=サーンスやラロのチェロ協奏曲はどう考えてもメジャーな作品とはいえません。しかし、チェロのための協奏曲というのは最初から数が極端に少ないのであって、そう言う中においてみれば彼ら尾作品もまた一度は聞いてみる必要と価値のある作品です。

そして、そう言う認知度の低い作品とのファースト・コンタクトではあまり個性的な演奏は宜しくないことがあります。

例えば、私の「エロイカ」とのファースト・コンタクトはセル&クリーブランド管による57年録音だったので、それ以後はどの演奏を聞いても「緩く」感じてしまったものです。しかしながら、相手が「エロイカ」のようなメジャー作品ならば、やがてあれは特別な演奏だったんだと気づくことが出来るのですが、聞く機会の少ないマイナー作品だとそう言う「修正」が不可能なままに人生を終えてしまうことにもなりかねません。(^^;

そう言う点で言えば、このネルソヴァによる演奏は安心してお薦めすることが出来ます。かといって、決して凡庸な演奏ではありません。

バックを務めるのはボールト&ロンドン・フィルハーモニー管弦楽団であり、実に構えの大きな音楽を聞かせてくれますが、ネルソヴァはそう言うオーケストラに真っ向から対峙しながら実に力強くチェロを鳴らしきっています。そしてそのチェロは決して情緒に溺れて造形を撓めることなく、作品の姿を削りだしていくかのようです。

つまりは、彼女の演奏は作品の姿をとらえる上で安心できるだけでなく、その音楽が持つ魅力も十全に伝えきる魅力を持っているのです。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)