Home|セル(George Szell)|スメタナ:歌劇「売られた花嫁」より「序曲」と「3つの舞曲」

スメタナ:歌劇「売られた花嫁」より「序曲」と「3つの舞曲」

ジョージ・セル指揮 クリーヴランド管弦楽団 1963年1月4日~5日録音

Smetana:The Bartered Bride [1.Overture]

Smetana:The Bartered Bride [2.Polka]

Smetana:The Bartered Bride [3.Furiant]

Smetana:The Bartered Bride [4.Dance Of The Comedians]

チェコを代表する国民的オペラ

つまりは、扱っている内容は民族的なものであっても、それをオペラとして音楽化する上では西洋音楽の基本に則ったものにしなければ新しいムーブメントを牽引するだけの力を持ち得ないと考えたのです。

オペラの概ねのあらすじは以下の通りです。

主な登場人物

- マジェンカ (ソプラノ):農家の娘。

- イェニーク (テノール):マジェンカの恋人。

- ヴァシェク (テノール):知恵遅れの青年。

- ケツァル (バス):結婚仲介人。マジェンカとヴァシェクを結婚させようとしている。

- クルシナ (バリトン):マジェンカの父親。

- ルドミラ (ソプラノ):マジェンカの母親。

- ミーハ (バス):ヴァシェクの父親。裕福な農場主。

- ハータ (メゾソプラノ):ヴァシェクの母親。

第1幕

村人たちが賑やかに踊っている中で、農夫クルシナの娘であるマジェンカだけが浮かない顔をしています。

その理由は彼女にはイェーニクという恋人が入るにもかかわらず、両親が大地主ミーハの息子と無理やり結婚させようとしているからでした。そして、その背景にはこの結婚を成立させて一儲けを企む結婚仲介のケツァルの存在がありました。

マジェンカは「私には他に恋人がいるのよ!」と結婚に断固反対するのですがケツァルは「両親がもうサインしてるよ!」と誓約書をかざします。しかし、彼女はそんな事は知らないと言って去っていきます。

そこでケツァルはイェーニクを説得するように作戦を変更します。

第1幕は、居酒屋の前で村人たちが陽気にポルカを踊る中で第1幕が終わります。

第2幕

大地主ミーハの息子であるヴァシェクはマジェンカとは知らず、彼女に恋していました。そして、母さんに結婚するように言われたことを伝えるためにマジェンカに会いに現れます。

マジェンカは彼が自分のことを知らないのをいいことに「マジェンカは悪い奴だから結婚はやめときなさい!」とヴァシェクに忠告します。

そして、イェーニクも条件付きで「恋人マジェンカの結婚」を了承することにします。それは、「マジェンカはミーハ家の息子以外とは結婚しない。」という条件でした。

そこにケツァルが登場して「いい娘を紹介してお金もあげる」とイェーニクに話を持ち掛けます。

イェーニクはその申し出を了承します。

実はイェーニクこそが、放浪しているミーハ家の長男だったのです。

しかし、そんな事は知らない村人達は「自分の恋人を売った恥知らず!」とイェーニクを非難する中で、第2幕が終わります。

第3幕

ヴァシェクがサーカス団の女性に恋をし、熊役の代役候補となっていました。そこで、ヴァシェクはその中の一人エスメラルダに一目惚れをします。

ヴァシェクが熊の踊りを練習しているところに、マジェンカの両親とケツァルが現れます。しかし、ヴァシェクは「どこかの可愛い娘が、結婚したらいけないって教えてくれたんだ!」と結婚する気を見せようとしません。

そこにマジェンカが現れます。彼女は「恋人イェーニクが花嫁を売る契約書にサインした」ことに怒っています。

そこに何も知らないイェーニクが現れます。

イェーニクは事情を説明しようとしますが、マジェンカは聞く耳を持ちません。マジェンカは当てつけに「ヴァシェクと結婚するわ!」と言い放ちます。

そして、イェーニクが「マジェンカとの結婚」を宣言するのですが、そこに大地主のミーハ夫妻が現れ「放浪している息子」であるイェーニクを発見します。

イェーニクは「父さん、ようやく僕は国に帰って来たんだよ。契約書通り、マジェンカと結婚するよ。」と語ります。

そこで初めてケツァルは「マジェンカはミーハ家の息子以外とは結婚しない。」という条件がイェーニクの策略だったと気づきます。

ミーハも放浪していた息子を許し、皆が「めでたしめでたし!結婚の準備をしよう!」と歌う中でオペラが終わります。

なお、このオペラからは序曲に加えて民族的な要素の強い舞曲を3曲選んでコンサート作品として取り上げられることがよくあります。その時の一般的な後世は以下の通りです。

- 序曲(Overture)

- ポルカ(Polka ~Act.1)

- フリアント(Furiant~Act.2)

- 道化師の踊り(Dance Of The Comedians~Act.3)

良い意味でも悪い意味でも「看板に偽り」のあるアルバム

フルトヴェングラーの「モルダウ」を紹介したときに「セルがクリーブランド管を指揮したモルダウもパブリック・ドメインになっているのではないですか?」というメールをいただきました。ちなみに、フルトヴェングラーのモルダウに関しては「マンフレッド序曲」のディレクトリに「モルダウ」の音源を入れ、「モルダウ」のディレクトリに「マンフレッド序曲」の音源を入れるというミステイクをしてしまっていました。ですから、タイトルは「モルダウ」であるにもかかわらず「マンフレッド序曲」が流れるという失態をしでかしてしまいました。

ところが、慌てて訂正したために、今度はリンク先がトスカニーニが1950年に録音した「モルダウ」になってしまっているというミスをさらに重ねてしまいました。

別に体長が悪くなってきてミスを引き起こしたわけではないのですが(^^;、ご指摘いただいた多くの方には感謝申し上げます。言うまでもないことですが、現在はきちんとフルトヴェングラーの音源にリンクされています。

お詫びはここまでにして、セルの「モルダウ」なのですが、そんなものはとっくの昔にアップしているつもりでいました。ところが、調べてみると古い時代のモノラル録音しか紹介していなくて、1963年のステレオ録音はアップしていないことに気づきました。

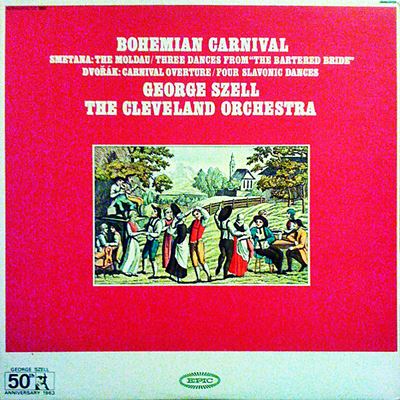

言うまでもなく、この音源はすでにパブリック・ドメインとなっています。1963年に「Bohemian Carnival」というタイトルで以下の曲目が収録されています。

- スメタナ:連作交響詩「我が祖国」より第2曲「モルダウ」

- スメタナ:歌劇「売られた花嫁」より

- ドヴォルザーク:序曲「謝肉祭」 Op.92

- ドヴォルザーク:スラブ舞曲より(4曲)

調べてみれば、このアルバムに収録されている作品はスラブ舞曲以外は未だにアップしていないではないですか!!

さらに、少し調べただけでも、すでにパブリック・ドメインとなっているセルの録音で未紹介の音源がまだまだ数多くあることに気づきました。

私にとってセルは特別な存在ですから、彼のパブリック・ドメインとなっている音源は出来る限り紹介したいと考えているので、もう少し詳しく調べてぼちぼちと追加していきたいと思います。

さて、この「Bohemian Carnival」というアルバムなのですが、これほど良い意味でも悪い意味でも「看板に偽り」のあるアルバムも珍しいでしょう。

考えてみればすぐに分かることなのですが、セル&クリーブランド管の組み合わせで、スメタナやドヴォルザークの作品がボヘミア的情緒に溢れた音楽として演奏されることなどあり得ないのです。それは、作品そのものがボヘミヤの民謡などを安易に引用して「民族的音楽だ!」等という姿勢を積極的に拒否しているのですから、それは当然と言えば当然です。

ですから、この録音にボヘミアンな情緒を期待する人にとっては全く不向きなアルバムと言うことになります。

しかし、しっかりとした伝統的な西洋音楽の語法に則った上で、民族的な感情を芸術的な領域にまで引き上げようとしたスメタナやドヴォルザークの本質に迫りたいならば、これほどに相応しい演奏と録音はありません。

もっとも、それが面白味に欠けるという人がいても、敢えてそれを否定する気もありません。

それもまた、彼らの作品に対する一つのスタンスであり、さらに言えばそう言うスタンスを受け入れるだけのキャパシティを持っていると言うことは作品の素晴らしさの証左でもあります。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

2020-04-14:浅野修

- いつもSzell&The Cleveland Orchestraの録音をUPして頂きありがとうございます。

私もyungさんと同じく、Szellは特別の存在となっております。

1970年大阪万博の年の来日公演を愛知県文化講堂で聴きました。

演奏はレコードと全く変わらない完璧なものでしたが、英雄の第2楽章が非常に遅くなり、(Szellがリハーサルで”Dead Sonority”と表現していましたが、)感情が高まったのではないでしょうか。

Szellは来日の時のNHKTVのインタビューで、演奏について1にリズム、2にリズム、3にリズム、そしてフレージングとアーティキュレーションと答えてました。

また、各楽器の音色についてホモジェニティ―との単語を使っていました。

このアルバムの演奏は、ローカル的な民族情緒は求めていなくても、Szellの理想とする管弦楽の完璧な発音(あたかもSzellがピアノを弾く如く、リズム、フレージングとアーティキュレーションを完全にコントロール)により、音楽的興奮が沸き立つように感じられます。

すみません、今回UPして頂いたアルバムの他の曲も、モノラルのUPは有りますが、より新しいステレオ録音をUPして頂けないでしょうか。

ステレオ録音ですとSzellの演奏がより詳しく解りますし、60年以降のSzellの到達したオーケストラ芸術の頂がより良く感じられると思います。

よろしくお願いします。

2021-03-08:コタロー

- オペラには疎い私ですが、歌劇「売られた花嫁」はコシュラー指揮チェコ・フィルの全曲盤のCDを持っています。このオペラ、やはり音楽がいいですね。序曲に続いて演奏される「村人たちの合唱」からボヘミア情緒満載です。

ところで、セルの演奏による「売られた花嫁」は、手持ちのCDでは「3つの舞曲」のみが収録されています。そのため、前々からセルの指揮した「序曲」が聴きたいと思っていました。それだけに、ここに「序曲」がアップされたことは大変うれしいです。全体に実に颯爽として絶妙な演奏です。ただひとつ残念なのは、「3つの舞曲」の中の「道化師の踊り」の後半部分にカットがあることです。

余談ですが、浅野修様はセルの来日公演を実際に聴かれているのですね。うらやましい限りです。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-25]

ハイドン:弦楽四重奏曲第60番 イ長調 Op.55, No.1, Hob.3:60(Haydn:String Quartet No.60 in A Major, Op.55, No.1, Hob.3:60)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-22]

ベートーヴェン:弦楽三重奏曲 第1番 変ホ長調, Op.3(Beethoven:String Trio in E-flat major, Op.3)パスキエ・トリオ:1950年代録音(Pasquier Trio:Recorded on 1950s)

[2026-02-18]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第16番へ長調, Op.135(Beethoven:String Quartet No.16 in F major Op.135)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年4月22日,5月11日&6月1日,3日,12日,20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on April 22, May 11 & June 1, 3, 12, 1957)

[2026-02-16]

スメタナ:わが故郷より(Smetana:from my hometown)(Vn)ヴァーシャ・プシホダ:(P)リディア・ベフトルト 1949年録音(Vasa Prihoda:(P)Lydia Beftot Recorded on 1949)

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)