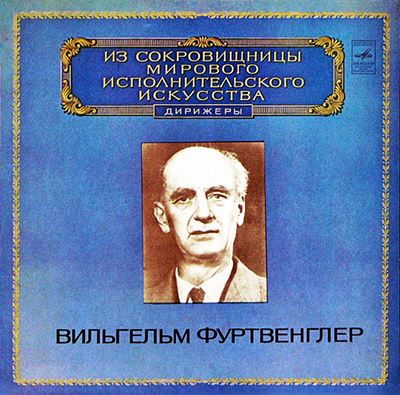

Home|フルトヴェングラー(Wilhelm Furtwangler)|シューマン:チェロ協奏曲 イ短調 作品129

シューマン:チェロ協奏曲 イ短調 作品129

ヴィルヘルム・フルトヴェングラー指揮 (Cello)ティボール・デ・マヒュラ ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 1942年10月28日録音

Schumann:Cello Concerto in A minor, Op.129 [1.Nicht Zu Schnell]

Schumann:Cello Concerto in A minor, Op.129 [2.Langsam]

Schumann:Cello Concerto in A minor, Op.129 [3.Sehr Lebhaft(Cadenza:Pierre Fournier)]

「よい作品」がないのならば自分で書いてみよう!!

しかしながら、このシューマンのコンチェルトから立ち上るロマン的な憂愁と独奏チェロの見事な技巧を聞くと、少なくともこちらのは同意できそうかな・・・と思ってしまいます。

元々、シューマンがこの作品を書こうと思ったきっかけは彼が「評論家」であったことに起因します。

当然、ドヴォルザークのコンチェルトは未だ存在しなかった訳なので、評論家であるシューマンから見れば、このジャンルというのはあまりにもすぐれた作品がないことを憂えたらしいのです。そして、普通の「評論家」ならば、そう思ったところでそれだけで終わるのですが、作曲家でもあったシューマンは、「それならば、自分でそのすぐれた作品」を書いてみよう」と思ってしまった次第なのです。

さらに付け加えれば、その「作曲家」でもあるシューマンは、ロマン派の数ある作曲家の中でもとびきりすぐれた作曲家でもあったので、そうやって決心して生み出したこのチェロ協奏曲もまた、その決心に違わぬ「傑作」となった次第なのです。

まあ、言葉にしてみれば簡単なのですが、それを実際にやり遂げるとなると常人のなし得ることではありません。

このコンチェルトは、シューマンが期待をこめて乗り込んだデュッセルドルフにおける最初の大作です。

それだけに、チェロの憂愁に溢れた響きが一つの特徴でありながらも、音楽全体としては明るく晴れやかな力に満ちています。

そして、この音楽の価値に確信を持っていたシューマンは、何人かのチェリストに演奏上の問題に関わる幾つかの助言(チェリストにとってあまりにも難しすぎる!!)は受け入れたのですが、その他の音楽の本質に関わるようなアドバイスは全て無視したのでした。そう言う助言の大部分は、当時の聴衆にとって「聞きやすく」するための助言だったようなのですが、その様な助言は全て無視したのです。結果として、当時の聴衆にとっては容易に受け入れられる音楽ではなかったので好意を持って受け入れられることはなかったようですが、歴史はシューマンが正しかったことを如実に証明することになるのです。

なお、この作品は3楽章構成なのですが、全体は途切れのないひとまとまりとして演奏されます。

数少ないシューマンの協奏曲の貴重な録音

協奏曲の伴奏が好きだという指揮者は基本的にはいないでしょう。指揮者なんてのは目立ってなんぼという側面は否定できない仕事です。にも関わらず、協奏曲では目立つべきはソリストであって、指揮者が目立ってはいけないのが基本ですから、面白いはずがありません。

しかしながら、コンサートの一番基本的なスタイルというのは前菜としての小品の後に協奏曲が来て、その後にメインの作品を演奏するというものです。おそらく、10回コンサートをやれば、少なくともその半分以上のコンサートで協奏曲の伴奏が求められるはずです。

そう考えてみると、フルトヴェングラーが協奏曲の伴奏を行った回数は際だって少ないことに気づきます。きちんとカウントしたわけではないのですが、残された録音の数を眺めてみても多くはないことは明らかです。

まあ、フルトヴェングラーくらいの指揮者になると自分が脇役になると言うのはあまりやりたい仕事ではなかったのでしょう。

しかしながら、そう言う中で割合積極的に取り上げていたのがブラームスとシューマンでした。

とりわけブラームスのピアノ協奏曲第2番が一番たくさん取り上げられているというのは、同じ協奏曲でもオケと指揮者が最も目立つ作品だったからでしょう。そして、その次に演奏回数が多いのがこのシューマンのピアノ協奏曲とチェロ協奏曲らしいです。

ただしシューマンの協奏曲に関しては、「音の記録」としてしっかり残っているのはこの1942年の録音だけのようです。

当然のことかもしれませんが、戦後になってもそれらのスタジオ録音はおろか、コンサートでも取り上げていないのではないでしょうか。ただし、幸いなのは、この残された42年の録音のクオリティが高いことで、とりわけチェロ協奏曲の方のライブであるにもかかわらず音質は非常に優れています。

ギーゼキングと共演したピアノ協奏曲の方は、最初はいささか冴えないのですが、後半にいくに従って目が醒めてくるような感じで、全体としてみれば、この時代の録音としては十分に納得のいくレベルであり、音楽的資料としてではなく鑑賞の対象として十分に楽しめるクオリティは持っています。

まず、ピアノ協奏曲を聞いて真っ先に気づいたのは、ギーゼキングの演奏スタイルが戦後の静的で即物的なスタイルとは別人のようだと言うことです。

冒頭部分からすでに気合い十分ですし、フィナーレに向かって盛り上がっていくところでは指揮者のフルトヴェングラー共々に迫力満点です。

ご存知の方も多いと思いますが、ギーゼキングはエリー・ナイほどではないにしても、それなりに確信犯的なナチス党員でした。ですから、フルトヴェングラーが戦争中に共演したピアニストとしては、彼の盟友であったエドウィン・フィッシャーの次に回数が多いのです。

エドウィン・フィッシャーは立場的にはフルトヴェングラーと同じようなポジションであの戦争を乗り切りました。

それに反して、ギーゼキングの方はナチスとの関係で共演せざるを得ない場面が多かったと言うことでしょう。その証拠に、戦後は彼らは一度も共演していません。

そして、この熱気にあふれたギーゼキングの演奏を聞いてしまうと、バリバリのナチスとして活動していた戦争中こそが、彼にとって最も活力にあふれた時代だったのかもしれないという思いがわき上がってきます。とは言え、彼はエリー・ナイほどの筋金入りのナチスでもなかったので、戦後の大きな変化の中で考えることは色々あったのでしょう。

そう言う思いが彼なりのもう一つの新しい演奏スタイルに結実したのですから、やはり並のピアニストでなかったことだけは事実です。

それから、チェロ協奏曲の方ですが、ソリストは「ティボール・デ・マヒュラ」なる人物がつとめています。

今となってはまさに「Who are You」という感じなのですが、調べてみると現在はルーマニア領になっている「クルジュ=ナポカ」という街で生まれた人物で、1936年からはベルリン・フィルのチェロ首席奏者に就任したチェリストでした。

つまりは、彼はユダヤ人ではないけれどもドイツ人でもないという微妙な立ち位置の中であの戦争をやり過ごしたのです。そして、戦争が終わると彼はさっさとコンセルトヘボウに移籍してしまいますから、どういう思いで戦争をやり過ごしたかは概ね想像がつこうかというものです。

ただし肝心なのは演奏の方です。そして、それが驚くほどに素晴らしいのです。

伴奏をつとめるフルトヴェングラーにしてみれば手兵のオケの首席奏者と言うことで、自分のやりたいように遠慮会釈なくオケを鳴らしまくっています。

独奏楽器がピアノならばまだしも相手はチェロなんだから、もう少しは配慮してやれよな!と言いたくなるような伴奏の付け方です。

ところが、ティボール・デ・マヒュラはそんなフルトヴェングラーに真っ向から挑みかかるように演奏しきっているのです。これだけのテクニックと根性があれば戦後はソリストとして活躍できたことは間違いないと思うのですが、何故か彼は1947年にコンセルトヘボウに移籍した後は30年にわたってコンセルトヘボウの首席チェロ奏者としての活動を続けました。

もちろん、ソリストとしての録音は幾つかは残っているようなのですが、それも数えるほどです。

実に勿体ない話だと思うのですが、、それがおそらくは彼なりの音楽家としての生き方だったのでしょう。

ちなみに、この演奏が行われ1942年10月28日のコンサートのプログラムは以下の通りです。

- シューマン:チェロ協奏曲 イ短調 作品129

- ブルックナー:交響曲第5番 変ロ長調

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

2022-04-12:コタロー

- フルトヴェングラーの情熱たっぷりの伴奏指揮が独奏者をインスパイアしていますね。

録音もライヴと思われますが、なかなか優れています。少なくとも聴きづらさは感じませんでした。

昨今のようにすさんだ世の中においては、このような滋味あふれた演奏を聴くことが大きな糧(かて)になると思います。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-01-16]

ベートーヴェン:管楽三重奏曲 ハ長調, Op.87(Beethoven:Trio in C major, Op.87)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)

[2026-01-10]

バッハ:前奏曲とフーガ ロ短調 BWV.544(J.S.Bach:Prelude and Fugue in B minor, BWV 544)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-07]

ハイドン:弦楽四重奏曲第57番 ハ長調, Op.54, No.2, Hob.3:57(Haydn:String Quartet No.57 in C major, Op.54, No.2, Hob.3:57)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2026-01-05]

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第24番「テレーゼ」 嬰ヘ長調 Op.78(Beethoven:Piano Sonata No.24 in F-sharp major, Op.78 "A Therese")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1958年5月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on May, 1958)