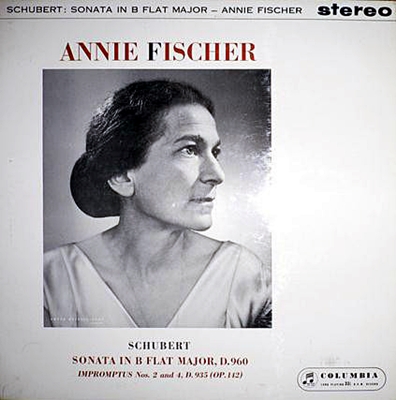

Home|アニー・フィッシャー(Annie Fischer)|シューベルト:ピアノソナタ第21番 変ロ長調 D 960

シューベルト:ピアノソナタ第21番 変ロ長調 D 960

(P)アニー・フィッシャー 1960年5月30日&6月1日~2日録音

Schubert:Piano sonata in B flat major, D.960 [1.Molto moderato]

Schubert:Piano sonata in B flat major, D.960 [2.Andante sostenuto]

Schubert:Piano sonata in B flat major, D.960 [3.Scherzo: Allegro vivace con delicatezza]

Schubert:Piano sonata in B flat major, D.960 [4.Allegro ma non troppo]

王冠の煌めく作品

ハイドン・モーツァルト、そして何よりもベートーベンのソナタ作品の模倣から始まったシューベルトのピアノソナタは、ここにおいて確固とした自らの言葉を獲得しました。

3作品の中でも、通常19番・20番とナンバーリングされるソナタは、シューベルト的というよりは、ベートーベン的なるものの総決算という雰囲気が強い作品です。その意味では、それらに先行するD850やD845などの作品よりは後退しているように見えるかもしれませんが、それは一年前に他界したベートーベンへの追悼の意味を込めて書いたためだと言われています。

そして、シューベルトはそれら2作品で内在する「ベートーベン的なもの」を総決算することで、最後の変ロ長調ソナタにおいて真にシューベルト的な世界へと歩を進みはじめたのです。

ただし、その最初の大きな一歩が、シューベルトの人生においては最後の一歩になってしまったところに言いようのない痛ましさを感じてしまいます。

シューベルトはこのソナにおいて、ベートーベンとは全く異なった言葉で音楽を語っています。

彼はもはやベートーベンのように主題を小動機に分解して音楽を構築しようとはしていません。主題は繰り返される転調によって響きを変化させ、その響きの移ろいによってによって音楽は構築されていきます。

主要主題はその旋律線を崩すことなく、自立性を保って楽章全体を支配しています。

「シューベルトのピアノ作品の中で王冠の煌めいているのは何よりも変ロ長調ソナタであり、ベートーベン以後に書かれた最も美しいソナタである」という言葉は、決して誉めすぎではないのです。

思惟の果てに存在する音楽

アニー・フィッシャーのシューベルトはそれほど多くの録音が残っているわけではないと思います。おそらくは、実演でもそれほど取り上げる機会は多くはなかったのではないかと推測されます。しかしながら、そう言う作品であっても、フィッシャーの描き出す音楽には一切の曖昧さは存在しません。

そこで、ふと思い出したのが、「風に鳴るエオリアンハープ」と呼ばれることもあったケンプとの違いです。もちろん、ケンプが何も考えずに本能のおもむくままにピアノを演奏していると言いたいわけではありません。しかし、聞き手に思わずそう思わせるほどに彼の紡ぎ出す音楽は自然です。それ故に、その音楽は隅々にまで光を当ててその細部をクッキリと描き出すような行き方とは随分と異なります。

それに対して、フィッシャーの音楽こそは、それは思惟の果てに存在する音楽です。おそらくは、彼女はこのシューベルトのソナタと長い時間をかけて向き合い、その姿を徹底的に考え抜いたはずです。そして、その考え抜いた音楽の姿を完璧に描き出そうとする強い意志と執念こそがフィッシャーの本質でした。

人は彼女のことをいとも容易く「完璧主義者」と言います。

しかし、その様に言われる背景にどれほどの忍苦と献身があったことでしょう。

彼女の音楽に一点の曖昧さも存在しません。音楽はどのような細部に至るまでも、クッキリと描き出されています。そして、それが時には音楽が持っている勢いのようなものを殺ぐことにつながる場面があることも否定できません。

それでも、彼女は自らの中に作りあげた完璧な音楽の姿を、その完璧な姿で呈示することを諦めもしなければ放棄もしないのです。

そして、それ故に、聞き手はそう言うフィッシャーを媒介として、もう一度シューベルトの音楽とはいかなるものだったかを問いかけることが出来るのです。

フィッシャーというハープは、決して吹き渡る風にあわせて自由に鳴り響くことはないのです。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-22]

ベートーヴェン:弦楽三重奏曲 第1番 変ホ長調, Op.3(Beethoven:String Trio in E-flat major, Op.3)パスキエ・トリオ:1950年代録音(Pasquier Trio:Recorded on 1950s)

[2026-02-18]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第16番へ長調, Op.135(Beethoven:String Quartet No.16 in F major Op.135)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年4月22日,5月11日&6月1日,3日,12日,20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on April 22, May 11 & June 1, 3, 12, 1957)

[2026-02-16]

スメタナ:わが故郷より(Smetana:from my hometown)(Vn)ヴァーシャ・プシホダ:(P)リディア・ベフトルト 1949年録音(Vasa Prihoda:(P)Lydia Beftot Recorded on 1949)

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)