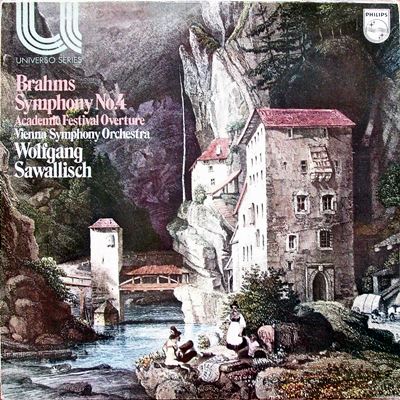

Home|サヴァリッシュ(Wolfgang Sawallisch)|ブラームス:「大学祝典」序曲 Op. 80

ブラームス:「大学祝典」序曲 Op. 80

ヴォルフガング・サヴァリッシュ指揮 ウィーン交響楽団 1961年1月録音

Brahms:Academic Festival Overture, Op.80

ブラームスが残した二つの演奏会用序曲

しかし、このような名誉は嫌いではなかった人ですから、3年後の1789年にドイツ国内のブレスラウ大学から同様の申し出があったときには、すぐに手紙を出して博士号をもらうための条件を問い合わせています。

そして、その条件がお礼として何かの作品を作ってくれればいいと言うもので、イギリスに渡ったり儀式に出席する必要などがなかったためにこの申し入れを受け入れます。

ただし、作品の方はすぐには完成せず、翌年の夏に避暑地であったバード・イシュルという町で完成させました。

それが、有名な「大学祝典序曲」で、ユング君のような世代だとラジオの「大学受験講座」と分かちがたく結びつけられている音楽です。(・_・)☆ヾ(^^ )なんでやねん!!

ブラームスは当初は祝典用の荘厳な音楽を考えていたようですが、結局は当時流行していた学生歌をつなぎ合わせたような作品に仕上げました。

使われた学生歌は以下の通りだそうです。(人の受け売り^^;)

- 我等は立派な校舎を建てた

- 国の親

- 新入生の歌(元歌は「狐狩りの歌」)

NHKラジオ「大学受験講座」の前奏音楽として特に有名なメロディです。 - だから愉快にやろうじゃないか

さて、ブラームスに限らず偉大な作曲家というものは、同じ時期に全く性格的に異なる作品を書く傾向があります。今回も、大学祝典序曲と時期を接して、全く雰囲気の違う演奏会用の序曲を書いています。

それが、二つ目の「悲劇的序曲」です。

こちらの方は、大学祝典序曲とは異なって作曲の動機がはっきりとは知られていません。

ブラームスの言葉によると、楽しくて明るい大学祝典序曲の後に悲劇的な音楽を書きたくなったとのことなのですが、どこまで本気なのかは分かりません。

ただ、ある作品を書いているときにわき上がってきた楽想やアイデアがその作品の中に盛り込むことができないときに、全く異なる作品としてそれらを活用すると言うことはよくあったようです。

そうだとすると、この二つの序曲は二卵性の双生児といえるかもしれません。

美しい方はより美しく、そうでない方はそれなりに写ります

サヴァリッシュがこの世を去ってから6年の時が過ぎてしまいました。早いものです。サヴァリッシュと言えば、良くも悪くもつねにN響の指揮台に立っていた人であり、それ故に、良くも悪くも私たち日本人にとっては実になじみ深いマエストロだったわけです。そんなサヴァリッシュが最後にN響の指揮台に立ったのは(椅子に座っていましたが・・・^^;)2004年でしたから、その姿に接することがなくなってから15年の時が経過しているわけです。

「十年一昔」という言葉を信じるならば、その年月は多くの人の記憶から忘れ去られるのには十分すぎるほどの時の経過なのですが、その姿はまだまだ私たちの記憶の中でしっかりと生き続けています。

毎年、毎年、N響の指揮台に立って演奏している頃は、何の特徴もない凡庸な指揮者みたいなことをいわれたものでした。

しかし、こうして時を隔てて彼の業績を俯瞰できるようになれば、その「凡庸」と切って捨てた評価の半分は的を射ていていましたが、残りの半分はとても重要なことを見落としていたことに事に気づくのです。

私なりの結論を言えば、サヴァリッシュという人は、彼が若い時代には未だ現役として活躍していた往年のマエストロたちとは一線を画することを「使命」とした指揮者でした。

サヴァリッシュと言えば生粋のコンサート指揮者のように思われているのですが、アーヘン(1953年)→ヴィースバーデン(1958年)→ケルン(1960年)→バイエルン(1971年)という形でキャリアの階段を上っていったのです。そのキャリアを眺めてみれば、彼もまた古きヨーロッパの伝統に従って地方の小さな歌劇場からの叩き上げてきた指揮者である事が分かります。

しかし、キャリア的には伝統的な道筋を駆け上がりながら、その音楽は同時代のマエストロたちとは全く異なるものでした。

その違いを誤解を恐れずに言い切ってしまえば、当時のマエストロたちがどのような作品であってもそこに自分なりの「味付け」を施すことが常であり、聞き手もまたその「味付け」を期待して音楽に耳を傾けていたのに対して、サヴァリッシュはその様な「味付け」を施すことを意図的に拒否したことでした。

でも、それってトスカニーニを源流とする「ザッハリヒカイト」の流れの中にあるという事じゃないの、と言われそうなのですが、どうもそれとも違うようなのです。例えば、トスカニーニ、ライナー、セルと並べてくれば、そこからは「ザッハリヒカイト」という「強烈な意志」に基づく「味付け」を感じてしまうのです。それは、クレンペラーにしても同様です。

そう言う意味では、フルトヴェングラーやクナパーツブッシュなどは言うまでもないのですが、トスカニーニ以降のザッハリヒカイトな流れともまた違う、さらにその先の音楽の姿を求めた人だったのです。

その背景には、当時の「ザッハリヒカイト」を標榜した指揮者達以上に作曲家の書いたスコアに対する信頼感があったのでしょう。

それは、言葉をかえれば、指揮者の仕事とは、その書かれてあるスコアを読み違えることなく、そのあるがままの姿で聞き手に対して提供することだという「信念」があったのです。ですから、彼にとって絶対に必要だったのは「これで演奏できなければ嘘だろう・・・と思うほどに正確無比な指揮ぶり」だったのです。

しかし、そう言う彼が指向する音楽は、21世紀に入っても未だ50~60年代のマエストロたちがしぶとく生き残っているこの国では肯定的にとらえられることはありませんでした。

曰く、「音楽が持つ楽しさや香りが希薄」、曰く、「柔軟性や楽しさが乏しい」などと言われたものでした。

ですから、彼のことを「凡庸」と切って捨てた評価には一定の根拠はあったのです。

しかしながら、彼は最初からその様な「味付け」は放棄しているのであって、意図的に放棄しているものがどこを探しても見つからないと言って文句を言うのは世間では「言いがかり」と言います。つまりは、彼のことを「凡庸」と切って捨てた人たちはサヴァリッシュが指向した「とても大切なこと」を見落としていたのです。

そう言えば、富士フイルムのコマーシャルで「美しい方はより美しく、そうでない方はそれなりに写ります」というキャッチコピーがありました。あれはそうしたサヴァリッシュの方法論に言い表すのにもピッタリだったのかもしれません。

そう言う意味では、フルトヴェングラーなんかでは何をやっても「フルトヴェングラーの音楽」になってしまっているのですが、サヴァリッシュの場合は「サヴァリッシュの音楽」を聞かせようなどという思いは全くなく、あるのは「ベートーベンの音楽」や「ブラームスの音楽」であったはずです。

ですから、あまりにも生真面目で遊びがなさ過ぎると言われる彼の音楽が、時に思わぬほどの瑞々しさで羽ばたくような瞬間があるのですが、それもまたその功は作曲家の書いたスコアにあるというのがサヴァリッシュのスタンスだったのです。

そして、そんなサヴァリッシュの美質が遺憾なく発揮されているのが60年代のフィリップスでの録音だったのかもしれません。

このブラームスの一連の小品などは、どれをとってもそう言うサヴァリッシュの姿が見事に刻み込まれています。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

2023-07-10:藤原正樹

- 少壮教授のブラームスという感じです。冒頭からテンポよく、たたみかけるよう。オケがウィーン交響楽団なので正直言って期待していなかったのですが、変な名人気質がないだけ、素直に成果を出しているようで、エッジの聞いた鋭いブラームスに仕上がっているのですね。適度に正統的(といってもカビが生えるようなのではない)なので、やっぱりドイツ人の考えた大学のイメージなんです。はい。星はうまく入れられなかったな。6つにしておきましょう。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-01-16]

ベートーヴェン:管楽三重奏曲 ハ長調, Op.87(Beethoven:Trio in C major, Op.87)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)

[2026-01-10]

バッハ:前奏曲とフーガ ロ短調 BWV.544(J.S.Bach:Prelude and Fugue in B minor, BWV 544)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-07]

ハイドン:弦楽四重奏曲第57番 ハ長調, Op.54, No.2, Hob.3:57(Haydn:String Quartet No.57 in C major, Op.54, No.2, Hob.3:57)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2026-01-05]

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第24番「テレーゼ」 嬰ヘ長調 Op.78(Beethoven:Piano Sonata No.24 in F-sharp major, Op.78 "A Therese")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1958年5月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on May, 1958)

[2026-01-03]

フォーレ:夜想曲第10番 ホ短調 作品99(Faure:Nocturne No.10 in E minor, Op.99)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-31]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第14番嬰ハ短調, Op.131(Beethoven:String Quartet No.14 in C Sharp minor Op.131)ハリウッド弦楽四重奏団1957年6月15日,22日&29日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on June 15, 22 & 29, 1957)