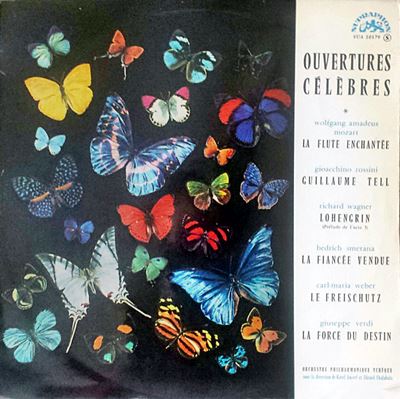

Home|アンチェル(Karel Ancerl)|ロッシーニ:「ウィリアム・テル」序曲

ロッシーニ:「ウィリアム・テル」序曲

カレル・アンチェル指揮 チェコ・フィルハーモニー管弦楽団 1960年6録音

Rossini:William Tell Overture

序曲だけがあまりにも有名になりました。

もっとも、こちらはオペラそのものの出来が悪いと言うよりは、あまりにも規模が大きすぎて上演される機会が少ないことがその原因となっています。現役盤のカタログをくってみても、この全曲盤はムーティによるワンセットだけみたいで(2001年頃の話ですが・・・^^;)、それも限定盤のようです。こうなると、このオペラの全貌を聞く機会はほとんど無いと言うことであり、結果として序曲とオペラ本体とのポピュラリティにますます差が出きると言うことになります。

この作品はスイス兵の行進を表すテーマがあまりにも有名で、テレビなどではその部分だけが使われる事が多いので、作品そのものも「あのテーマ」からはじまるように思われています。

それだけに、はじめてこの作品を聞いた人は、いったい何の曲がはじまったのか?と思うようです。

聞いてもらえば分かるように、この作品は4つの部分からなっています。「夜明けー嵐ー静けさースイス兵の行進」です。

冒頭の夜明けはウェーバーを連想させるような、まさにゲルマンの森の描写です。まさに「あのテーマ」とは正反対の音楽ですから、「一体何がはじまったんだ?」と思うのも無理はありません。しかし、最後のスイス兵の行進で聞くことができる弾むようなリズムと前進力にあふれる旋律はいかにもロッシーニらしい音楽となっています。

私は、この序曲を聴くと、変な連想ではありますが、ショスタコーヴィッチの最後のシンフォニーとなった15番を思い出します。

この作品には、作曲家自身が幼いときに大きな影響を受けた音楽として二つのメロディが引用されています。一つがワーグナーの「ワルキューレ」に出てくる「運命の動機」で、もう一つがウィリアム・テル序曲の「あの有名なテーマ」です。

序曲の有名なテーマは第1楽章に都合5回も引用されていますが、このテーマがショスタコーヴィッチ自身が生まれてはじめて好きになった旋律だと言うことを息子のマキシムが語っています。幼いショスタコーヴィッチがこのウィリアムテル序曲の有名なテーマを聞いてはキャッキャと喜んでいる姿が浮かんで来るようなエピソードです。

そして、まさにこのような分かりやすさと親しみやすさこそがロッシーニの真骨頂だったことを考えると、ロッシーニを褒め讃えるのにこれほど素晴らしいエピソードもないように思います。

アンチェルにとってのザッハリヒカイトは音楽の本質に迫るための結果であったのかもしれません

アンチェルの業績を振り返るときに、このような小品の録音はそれほど大きな位置は占めないでしょう。しかしながら、小品というものはその短い時間の中で完結しているが故に、それを演奏する人の本質的な部分がより凝縮してあらわれるものです。

アンチェルは、敢えて分類するならばザッハリヒカイトなスタイルを踏襲した指揮者と言えるでしょう。

しかしながら、それはトスカニーニからライナー、セルへと繋がっていく系譜とよく似通ってるように見えながら、その本質的な部分において全く異なるようなものを持っているような気もします。

それは、トスカニーニやライナー、セルがヨーロッパに出自をもちながらも、長いアメリカでの活動を通して全く新しいスタイルを確立していったと言うことが影響しているのかもしれません。

しかしながら、それではドイツの「ミニ・トスカニーニ」と言われた若い時代のカラヤンと似ているのかと言えば、それもまた随分と異なります。

アンチェルの音楽を聞いていて、いつも感心させられるのはその純度の高さです。

いや、トスカニーニ以降のザッハリヒカイトの流れというのは、ロマン主義的歪曲を排除することによって音楽の純度を高めることだったのですから、それは当然と言えば当然のことだったのかもしれません。ですから、より正確に言えば、彼らが指向する純度と、アンチェルが指向した純度とでは本質的な部分において違いがあると言うことなのです。

そこで気づくのは、トスカニーニしてもライナーにしてもセルにしても、彼らはまず音楽のアンサンブルを極限まで高めることからスタートしたと言うことです。作曲家の意志に忠実に、楽譜に忠実にと言うことであれば、まずは忠実に演奏できるように徹底的にオケを鍛えることが必要だったのです。

もちろん、彼らはそれで事足れりなどとは思ってはいなかったのですが、とにもかくにも、その事が完璧に実現できなければ一歩も前に進まなかったのです。

それは、セルが手兵のクリーブランド管について「私たちは他のオケならばリハーサルを終える時点からリハーサルを開始する」と豪語したことを思い出させます。

おそらく、若い時代のカラヤンも同様だったと思うのですが、彼らはまずは音楽の外形からアプローチを開始したのです。例えてみれば、それは外堀から埋め立てていって本丸に至ろうとするアプローチだったのかもしれません。

話が脇にそれますが、彼ら以降に星の数ほど生み出された「楽譜に忠実な演奏」の少なくない部分がつまらないのは、そうやって何とか外堀を埋めただけで作業をやめているからです。

しかし、アンチェルが実現した「純度」を吟味してみれば、そのアプローチをは全く異なるものだった事に気づきます。

彼は何よりも音楽の本質を直感的に把握し、そこからスタートしたように見えるのです。

そして、その本質的なものを磨き上げ純度を高めるためにオケのアンサンブルを要求しているように聞こえるのです。

トスカニーニ達にとってザッハリヒカイトというアプローチが音楽の本質に迫るための手段であったとするならば、アンチェルにとってのザッハリヒカイトは結果であったのです。

もちろん、どちらが良いとか悪いとか言う話ではありません。

しかし、そう言うアンチェルのアプローチがもたらす音楽には、彼以外では聞くことのできない魅力に溢れていることは間違いありません。

そして、そう言う魅力がストレートに伝わってくるのがこういう一連の小品の録音なのです。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-01-16]

ベートーヴェン:管楽三重奏曲 ハ長調, Op.87(Beethoven:Trio in C major, Op.87)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)