Home|ライナー(Fritz Reiner)|バルトーク:5つのハンガリー・スケッチ Sz.97

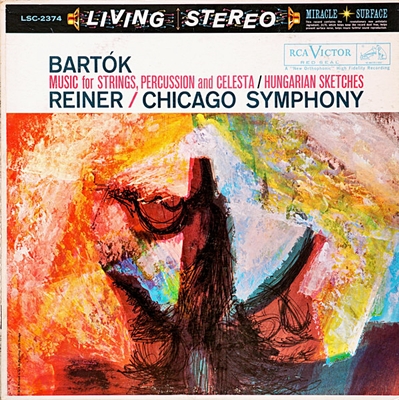

バルトーク:5つのハンガリー・スケッチ Sz.97

フリッツ・ライナー指揮 シカゴ交響楽団 1958年12月28日~29日録音

Bartok:Hungarian Sketches, for orchestra, Sz. 97, BB 103 [1.An Evening in the Village]

Bartok:Hungarian Sketches, for orchestra, Sz. 97, BB 103 [2. Bear Dance]

Bartok:Hungarian Sketches, for orchestra, Sz. 97, BB 103 [3.Melody]

Bartok:Hungarian Sketches, for orchestra, Sz. 97, BB 103 [4.Slightly Tipsy]

Bartok:Hungarian Sketches, for orchestra, Sz. 97, BB 103 [5.Swineherd's Dance]

お気に入りのピアノ曲から5曲を選び出し管弦楽曲に編曲した作品

きっかけは、1904年にトランシルヴァニア地方の女性の子守唄を聞いた事だったと伝えられています。

そして、その成果を最初はピアノ曲という形で発表していくのですが、1930年代にはいるとそれらを管弦楽曲に編曲していきます。

「トランシルヴァニア舞曲」や「ハンガリー農民の歌」はその様にして生まれた作品なのですが、この「ハンガリーの5つのスケッチ」もその様な編曲版の一つです。

バルトークは自作のピアノ作品からお気に入りの5曲を選び出し管弦楽曲に編曲したのが「ハンガリーの5つのスケッチ(風景)」です。

- 第1曲:トランシルヴァニアの夕べ→「10のやさしい小品」の第5曲

- 第2曲:熊踊り→「10のやさしい小品」の第10曲

- 第3曲:メロディ→「4つの挽歌」の第2曲

- 第4曲:ほろ酔い→「3つのブルレスク」の第2曲

- 第5曲:豚飼いの踊り→「子供のために」第2集の最終曲

この中でも、最初の2曲「トランシルヴァニアの夕べ」と「熊踊り」はお気に入りだったようで、自分でも良くピアノで演奏してたそうです。

あのバルトークが日本人にも郷愁を引き起こすような5音音階の音楽を好んで演奏していたというのはいささか驚きなのですが、意外とそれが彼の本質的な部分の一つだったのかもしれません。

同じ民族性を持った人にしか表現できないようなものを音楽の奥底に沈めている

1955年に録音された「管弦楽のための協奏曲」と1958年に録音された「弦楽器、打楽器とチェレスタのための音楽」はバルトーク作品中でも屈指の名録音であると同時に、ライナーの数ある録音の中でも最上級の優れものです。録音のクレジットを確認すると、1958年12月の28日から29日にかけて「弦楽器、打楽器とチェレスタのための音楽」ともう一曲「5つのハンガリー・スケッチ」も録音しています。

「5つのハンガリー・スケッチ」は「弦楽器、打楽器とチェレスタのための音楽」と較べればはるかにマイナーな作品です。しかし、「弦楽器、打楽器とチェレスタのための音楽」だけではレコードの両面は埋まらないのでカップリング曲として「5つのハンガリー・スケッチ」を選んだのでしょうが、そうであってもこの「ハンガリー・スケッチ」を選んだと言うことに意味を感じるのです。

それは、もしかしたらライナーがこれらの作品に臨んだときの姿勢を暗示していたのかもしれません。

「5つのハンガリー・スケッチ」は聞いてもらえば分かるように、日本人にとっては何処か懐かしさを感じる音楽になっています。

なぜならば、これはハンガリー民謡の特徴である5音音階が登場するからであって、それは日本人とっても懐かしさを喚起するからです。

確かに、このライナーの演奏はそう言う「民族性」のようなものとは遠く離れたところで成り立っているように聞こえます。とりわけ「弦楽器、打楽器とチェレスタのための音楽」の精緻な表現はこの時代における一つの到達点と言ってもいいほどの優れものです。

しかしながら、オケの技術は80年代以降に大幅に進歩しましたから、それと同じスタンスで比較すれば、これと肩を並べることが可能な演奏は存在します。最近はその様なスタンスで過去の業績を低く見積もる向きもあります。

しかし、その様な比較だけで「昔はたいしたことないよね」というのは歴史を「阿保の画廊」と見なすスタンスです。

それは結果として50年代においてこのレベルを実現していたことの意味を見落としてしまうのです。

ベイヌムとコンセルトヘボウ、ライナーとシカゴ響、セルとクリーブランド管、カラヤンとベルリンフィル、そしてムラヴィンスキーとレニングラード管などの組み合わせが成し遂げた業績は、同時代の中においてみなければその凄みは分からないのです。

ライナーは理詰めで構築されたバルトークの音楽の綾のようなものを精緻に再現しながら、同時に「5つのハンガリー・スケッチ」で聞かせてくれたような「民族の魂」のようなものを取りこぼしていないのです。

それは言葉をかえれば、表現の精緻さだけを追求するあまり、結果として音楽そのものが淡泊で蒸留水のようなものになってしまう愚に陥っていないと言うことです。

ライナーはバルトークと同郷の音楽家であり、それ故に「お国もの」などと言う安易な決めつけはしたくはないのですが、それでも同じ民族性を持った人にしか表現できないようなものを音楽の奥底に沈めているような気がするのです。

もしかしたら、ライナーは「弦楽器、打楽器とチェレスタのための音楽」では奥底に沈めたものを鈍な聞き手にも気づいてほしいが為に、カップリング曲として「5つのハンガリー・スケッチ」を選んで、それを表に浮き上がらせたのかもしれません。

そう考えれば、一枚のレコードにこの二つの曲をカップリングさせたのは見事な見識だったと言えます。

そして、そう言う芸当は、スコアをどれだけ精緻に音に変化して見せても実現は不可能なのです。

機能というものは表現すべき音楽があってこそ意味を持つのであり、音楽が枯渇していく中で機能だけが一人歩きすればそれはひたすら虚しいだけなのです。

それは逆から見れば表現すべき音楽があって、そこに高い機能が奉仕するときにどれほど凄いことが実現できるかの見本がここにはあると言うことです。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

2020-06-05:コタロー

- 私的な話で恐縮ですが、この曲は、私が20代の頃、RCAの廉価盤LPでライナーの「弦楽器、打楽器とチェレスタのための音楽」を購入した時、その余白に収録されていたものです。このサイトに取り上げてくださって、ありがとうございます。

この曲の中でとりわけ印象に残ったのは1曲目の「トランシルヴァニアの夕べ」でした。まるで日本の民謡を聴くような懐かしさを強く感じたものです。とかく苛烈なまでの緊張を聴き手に要求することが多いバルトークの作品の中で、こんな愛らしい曲があったとは本当に意外な発見でした。

それにしても、よくぞライナーがこの曲を録音してくれたものです。ライナーのバルトークに対する共感は半端ないですね。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-01-16]

ベートーヴェン:管楽三重奏曲 ハ長調, Op.87(Beethoven:Trio in C major, Op.87)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)

[2026-01-10]

バッハ:前奏曲とフーガ ロ短調 BWV.544(J.S.Bach:Prelude and Fugue in B minor, BWV 544)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-07]

ハイドン:弦楽四重奏曲第57番 ハ長調, Op.54, No.2, Hob.3:57(Haydn:String Quartet No.57 in C major, Op.54, No.2, Hob.3:57)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2026-01-05]

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第24番「テレーゼ」 嬰ヘ長調 Op.78(Beethoven:Piano Sonata No.24 in F-sharp major, Op.78 "A Therese")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1958年5月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on May, 1958)

[2026-01-03]

フォーレ:夜想曲第10番 ホ短調 作品99(Faure:Nocturne No.10 in E minor, Op.99)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-31]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第14番嬰ハ短調, Op.131(Beethoven:String Quartet No.14 in C Sharp minor Op.131)ハリウッド弦楽四重奏団1957年6月15日,22日&29日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on June 15, 22 & 29, 1957)