Home|オーマンディ(Eugene Ormandy)|ワルトトイフェル:スケーターズ・ワルツ 作品183

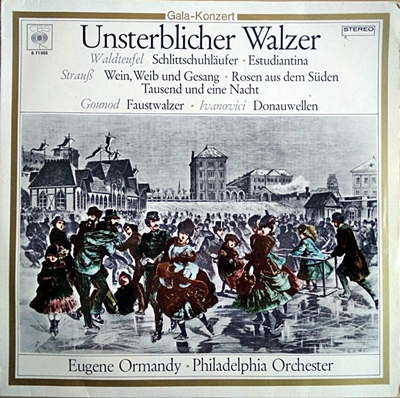

ワルトトイフェル:スケーターズ・ワルツ 作品183

ユージン・オーマンディ指揮 フィラデルフィア管弦楽団 1967年4月20日録音

Waldteufel:Schlittschuhlaufer-Walzer, Op 183

通俗音楽というレッテルを貼られても、今もなお演奏される作品が残るというのは凄いことです

フランスのアルザス地方に生まれたワルトトイフェルは、同じ時代に活躍したJ.シュトラウスと同じように楽団を指揮して数多くのワルツを作曲しました。

しかし、シュトラウスとくらべるとたおやかで優美であっても、音楽に込められたパワーのようなものが不足していることは一聴して明らかです。そのために、人々がワルツにあわせて踊り明かす時代が終焉すると彼の作品も忘れ去られていきました。

しかし、その作品の全てが歴史の淘汰によって消え去っていく凡百の作曲家とくらべれば、通俗音楽というレッテルを貼られていようと、今もなお演奏される作品が残るというのは凄いことであり、幸せなことだと言えます。

ちなみに、「女学生」という日本語のタイトルは全くの勘違いだったようです。

原題はスペイン語による「Estudiantina waltz」というもので、英訳では「Band of Students Waltz」となっています。これは「女学生」よりははるかにましですが、それでもニュアンス的にはいささか乖離があるようです。

昔のスペインには、貧乏学生を中心としたマンドリンやギターによる楽団があり、彼らは伝統的な衣装を身にまとって町に繰り出しては施しをもらい勉学の費用に充てるという習慣があったようです。

その楽団のことを「Estudiantina」と言ったのですが、どうやらそれを「estudiante(学生)」という名詞の女性形だと勘違いして「女学生」と訳したようなのです。

ただし、音楽の雰囲気からいってもそれは「絶妙なる誤訳」だったと言えます。

また「スケートをする人」は日本では「スケーターズ・ワルツ」として知られていて人気があるのですが、ヨーロッパではそれほどの認知度はないようです。

ただし、カラヤンは何故かこの作品が好きだったようで録音も残していますし、あのトスカニーニも素晴らしい録音を残しています。

確かこの御大二人は「女学生」は録音していないと思いますので、日本人の感性も馬鹿にしたものではないのかもしれません。

19世紀のパリの上流社会ではワルツと同様にスケートが大流行していて、そこに商機を見つけたワルトトイフェルがスケートをする人々のワルツを思いついたのでしょう。

この作品の魅力は、冒頭のホルンによる牧歌的なメロディに集約されていて、後はこの旋律を基軸にジャンプする姿や鈴をつけて滑走するワルツが絡まっていきます。

レガートをかけまくったカラヤンの演奏よりはよほど正統派の演奏です

なんだか、最近はこういう中途半端な音楽ばかりアップするなとご不満の方もおられるかもしれないのですが、まあ、騙されたとでも思って耳を傾けてください。SP盤の時代には小品は大きな位置を占めていたことはすでにふれたのですが、録音媒体がLPからCDへと変わっていく中で、その扱いは脇役から埋め草へと転落していきました。

余談になりますが、CDがこの世に登場したとき、A面からB面に裏返す必要がないという「事実」になれるにはいささかの時間を必要としました。たとえば、ミンシュ&パリ管の幻想交響曲は第3楽章の途中でB面に裏返す必要があったのですが、CDに変わってからもその場面が近づいてくるとなんだか落ち着かない気分になったものです。

おそらく、SPからLPに切り替わったときは、それ以上の「戸惑い」があったのではないかと想像されます。

しかし、そんな中にあって、LP時代にも積極的に小品のアルバムを作り続けた双璧がカラヤンとオーマンディでした。

この両者はアナログ時代の最後となる80年代後半に於いても、いわゆる小品を詰め込んだアルバムが10枚以上もカタログに生き残っていました。ちなみに、1987年の国内盤のカタログを数えた人がいるようで、5曲以上の小品が収録されたアルバムはカラヤンでは15枚、オーマンディでは13枚が生き残っていたようです。

CDの時代に入っても、カラヤンが過去に録音した小品を組み合わせた「アダージョ・カラヤン」なるアルバムが500万枚以上の売れたのですから恐れ入ります。

オーマンディの方は、吉田秀和氏によって「文化のKeeper」と断じられたことが原因かどうかは分かりませんが、死後の地盤沈下によってそう言うアルバムが作られることはありませんでした。しかし、「オーケストラの休日」と題したアルバムは、収録されている作品の顔ぶれを少しずつかえながら何度かリリースはされています。

そして、そう言うアルバムを聴いてみると、演奏能力の高さに裏付けられたゴージャスな響きはカラヤンが率いたベルリンフィルに劣るものではないことはすぐに納得するはずです。

それでも、そんな演奏は「精神性のない」「気楽で脳天気」な音楽をやった人という「定説」を補強するために利用されてしまった雰囲気もあるのです。

そう言えば、あの「アダージョ・カラヤン」にしても「心あるクラシック音楽ファン」からは随分と貶されていましたから、そのあたりは似たようなものだったのかもしれません。

しかし、そういう「ココロあるクラシック音楽ファン」の「ココロ」を取りあえずはどこかに置いてきて、虚心坦懐にこのような演奏に耳を傾けてみれば、レガートをかけまくったカラヤンの演奏よりはよほど正統派の演奏だった事に気づくはずです。

そして、こういう悠然たるテンポで聞くもののハーとをつかんでしまう歌い回しは見事としか言いようがないのです。

そして、こういう歌い回しによって小品を演奏する能力こそが、今の指揮者に決定的に欠けているように思われるのです。

そんなわけで、まあ、騙されたとでも思って耳を傾けてください。(^^v

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

2018-10-20:AZ-Kiss

- 最近になってここのラインナップに小曲が増えてきたのは個人的にはとても喜ばしく思います

クラシックを聴き始めの方など特にベートーベンもモーツアルトもわからない、そう言う中で何となく知っている曲と言うのは入口として大事だと思うのです

それは結婚式でかかる曲が実はメンデルスゾーンやワーグナーだったとか、鼻から牛乳の曲がバッハだとか、響けユーフォニアムで使われてた新世界交響楽第二楽章や地獄のオルフェだったり、それで良いのだと思うのです

その先にメンデルスゾーンであれば太田胃散の無言歌集やヴァイオリン協奏曲を通り、少しづつ広がっていくのだと考えます

スーザの行進曲やモーツァルトのそり滑りなどがないのはかなり不満でもありました

もう少しするとショスタコーヴィチの二人でお茶をやストラヴィンスキーの花火、L.アンダーソンのタイプライターなどの素敵な宝石達も控えています

特に小曲はその短い中で仕上がっているだけに演奏する側の力量もハッキリ出るのでクラシック通(笑)こそもっと積極的に聴くべきなのではとも思います

スケーターズワルツは個人的にはカラヤン次点でフィードラーが好きでした

しかし流石はオーマンディ、とても良いですね

確かに心を打つかと言われればそこは難しいかもしれません

ですがとても美しく、よく流れる、そして不思議な暖かさや優しさを感じます

まさに「スケートをする人」の楽しさが伝わる意味ではこれが一番です

思えば、自分がクラシックを本気で好きになったきっかけはオーマンディのチャイコフスキー4番CBS盤でした

サイモン・ラトルは昔に「クラシックを初めて聴く者はまずキチンと演奏された良いものを聴くべきだ」と言っておりました

オーマンディはまさにその選択肢になる指揮者だと思います(カラヤンも推したいところではありますが)

ぜひクラシックの入口として、この演奏に出会える幸せな人が出る事を期待します

そして、通な方々にはこの良さを理解出来るだけの余裕を持っていただければとも思うのです

ええ、もう少しするとマーラーの巨人花の章入りの初録音盤とかが待ってますよ(大歓喜

2018-11-09:hs9585

- どんなに通俗と思われている曲にも、ここまで残り続けている理由というのは「ちゃんと」あるものです。しかし、それを理解するためには、「ちゃんと」演奏される必要があるのだ、ということもまた、痛感せざるを得ませんでした。

それにしても、何たる余裕と悠然たる懐の深さ。これを「巨匠の芸」と呼ばずして何と言えばよいか。。。

思えば、小学校の音楽の時間以来、半世紀を経て、ようやくこの曲を「ちゃんと聴いた」気がします。

このところ、ヌヴーの小品といい、管理人さんの「だまされたと思って」に今のところ、ハズレはないようです。先ほども、同じ指揮者のロンドンデリーの歌を聴いて、不覚にも目頭が濡れておりました(笑)。

これからも楽しみにしております。

2020-09-24:Josh

- 音はいい、オケは極上。これを目の前で聴けたアメリカ人は幸せだと思う。トスカニーニも色褪せたかな。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)