Home|オーマンディ(Eugene Ormandy)|イヴァノヴィッチ:ドナウ河のさざ波

イヴァノヴィッチ:ドナウ河のさざ波

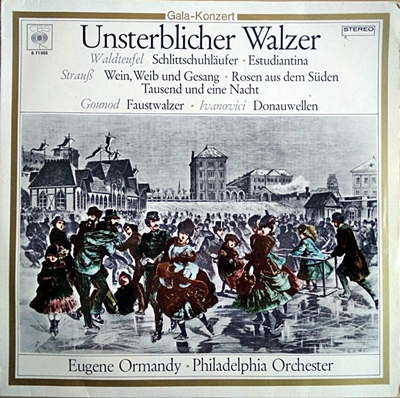

ユージン・オーマンディ指揮 フィラデルフィア管弦楽団 1967年4月20日録音

Ivanovici:Donauwellen

月は霞む 春の夜 岸辺の桜 風に舞い 散りくる花の ひらひらと 流るる川の 水の面

「ドナウ川」絡みの音楽と言えばヨハン・シュトラウスの「美しき青きドナウ」があるのでいささか分が悪いのですが、この哀愁に満ちたメロディは日本人好みなのか、この国ではけっこういい勝負をしています。

明治時代にこの作品が伝わってきたときには、すぐに歌詞がつけられて多くの人に歌われたようです。

月は霞む 春の夜

岸辺の桜 風に舞い

散りくる花の ひらひらと

流るる川の 水の面(おも)

棹さすささ舟 砕くる月影

吹く笛さそう 花の波

調べゆかし 笛の音(ね)に

横雲垂れて 水ゆるぐ

流れのままに ささ舟の

そのゆく末や 春おぼろ

棹さすささ舟 砕くる月影

吹く笛さそう 花の波

ドナウの岸辺に桜の花が咲いているわけはないのですが、この音楽のメロディがまさに桜散る春の夕暮れを連想させたのでしょう。

そう言えば、こういう哀愁に満ちたメロディというのはルーマニアという国の特徴だったのかもしれません。

すぐに思い出すのが、天満敦子によって紹介されたポルムベスクの「望郷のバラード」です。あの音楽も濃厚な哀切感に満ちた音楽だったのですが、ルーマニア国内ではそれなりに有名な作品だったそうです。

それから、お隣の国になりますが、ドップラーの「ハンガリー田園幻想曲」なんかも日本では人気があります。

こうして並べてみると、こういう東欧圏の音楽には日本の「追分節」を思わせるような雰囲気があるようで、それが日本人の心情にピッタリと来るのでしょうか。

なお、ヨシフ・イヴァノヴィチはの軍楽隊の隊長だったそうなのですが、数多くの音楽も作曲した人物だったようです。

その作品の殆どは忘れ去られているのですが、この「ドナウ川のさざ波」だけは今も多くの国で聴き継がれているようです。

レガートをかけまくったカラヤンの演奏よりはよほど正統派の演奏です

なんだか、最近はこういう中途半端な音楽ばかりアップするなとご不満の方もおられるかもしれないのですが、まあ、騙されたとでも思って耳を傾けてください。SP盤の時代には小品は大きな位置を占めていたことはすでにふれたのですが、録音媒体がLPからCDへと変わっていく中で、その扱いは脇役から埋め草へと転落していきました。

余談になりますが、CDがこの世に登場したとき、A面からB面に裏返す必要がないという「事実」になれるにはいささかの時間を必要としました。たとえば、ミンシュ&パリ管の幻想交響曲は第3楽章の途中でB面に裏返す必要があったのですが、CDに変わってからもその場面が近づいてくるとなんだか落ち着かない気分になったものです。

おそらく、SPからLPに切り替わったときは、それ以上の「戸惑い」があったのではないかと想像されます。

しかし、そんな中にあって、LP時代にも積極的に小品のアルバムを作り続けた双璧がカラヤンとオーマンディでした。

この両者はアナログ時代の最後となる80年代後半に於いても、いわゆる小品を詰め込んだアルバムが10枚以上もカタログに生き残っていました。ちなみに、1987年の国内盤のカタログを数えた人がいるようで、5曲以上の小品が収録されたアルバムはカラヤンでは15枚、オーマンディでは13枚が生き残っていたようです。

CDの時代に入っても、カラヤンが過去に録音した小品を組み合わせた「アダージョ・カラヤン」なるアルバムが500万枚以上の売れたのですから恐れ入ります。

オーマンディの方は、吉田秀和氏によって「文化のKeeper」と断じられたことが原因かどうかは分かりませんが、死後の地盤沈下によってそう言うアルバムが作られることはありませんでした。しかし、「オーケストラの休日」と題したアルバムは、収録されている作品の顔ぶれを少しずつかえながら何度かリリースはされています。

そして、そう言うアルバムを聴いてみると、演奏能力の高さに裏付けられたゴージャスな響きはカラヤンが率いたベルリンフィルに劣るものではないことはすぐに納得するはずです。

それでも、そんな演奏は「精神性のない」「気楽で脳天気」な音楽をやった人という「定説」を補強するために利用されてしまった雰囲気もあるのです。

そう言えば、あの「アダージョ・カラヤン」にしても「心あるクラシック音楽ファン」からは随分と貶されていましたから、そのあたりは似たようなものだったのかもしれません。

しかし、そういう「ココロあるクラシック音楽ファン」の「ココロ」を取りあえずはどこかに置いてきて、虚心坦懐にこのような演奏に耳を傾けてみれば、レガートをかけまくったカラヤンの演奏よりはよほど正統派の演奏だった事に気づくはずです。

そして、こういう悠然たるテンポで聞くもののハーとをつかんでしまう歌い回しは見事としか言いようがないのです。

そして、こういう歌い回しによって小品を演奏する能力こそが、今の指揮者に決定的に欠けているように思われるのです。

そんなわけで、まあ、騙されたとでも思って耳を傾けてください。(^^v

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

2018-10-17:梅さん

- この曲は確か長めの前奏があったはずですが,この演奏は前奏なしですね。いきなり主旋律から始まったので,びっくりしました。

2022-10-28:いいメロディ好きな人

- この曲で最高の演奏です。まっすぐで、正統派です。

仕事中もよく聞いています。癖もなく。音程もくるってない。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)