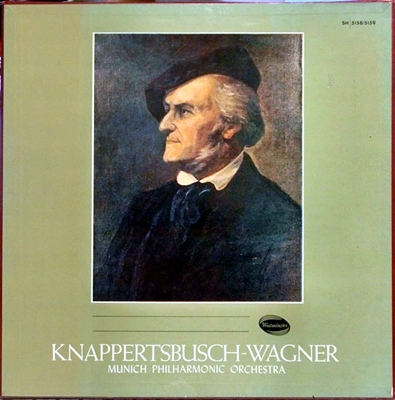

Home|クナッパーツブッシュ(Hans Knappertsbusch)|ワーグナー:ジークフリート牧歌

ワーグナー:ジークフリート牧歌

ハンス・クナッパーツブッシュ指揮 ミュンヘン・フィルハーモニー管弦楽団 1962年11月録音

Wagner:Sigfried Idyll

階段の音楽

ジークフリート牧歌は、1870年、晴れて自分の妻となったコジマへの誕生日プレゼントとして創作されました。しかし、コジマの誕生日までそのプロジェクトは極秘であり、練習も家族に知られないように行われたと言います。

そして、誕生日当日の朝、コジマは美しい音楽で目をさますことになります。階段に陣取った17名の演奏家とワーグナーによる彼女へのプレゼントが同時に世界初演となったわけです。

そして、音楽が終わると、ワーグナーはうやうやしく総譜をコジマに手渡したと言います。

なかなかやるもんです。

そして、コジマと子供たちはこの作品を「階段の音楽」と呼んで何度も何度もアンコールしたと言うエピソードも伝わっています。

こういうお話を聞くとワーグナーってなんていい人なんだろうと思ってしまいます。しかし、事実はまったく正反対で、音楽史上彼ほど嫌な人間はそういるものではありません。(-_-;)おいおい

ただ、コジマとの結婚をはたし、彼女とルツェルンの郊外で過ごした数年間は彼にとっては人生における最も幸福な時間でした。そして、その幸福な時代の最も幸福なエピソードにつつまれた作品がこのジークフリート牧歌です。

それ故にでしょうか、この作品はワーグナーの作品の中では最も幸福な色彩に彩られた作品となっています

こういうのを聴くと、つくづくと人格と芸術は別物だと思わせられます。

妻コジマの誕生日を祝う「階段の音楽」にはこういう長閑な表現こそが相応しいのかもしれません

チョン・キョンファが最近面白いことを語っていました。彼女は2005年に指の故障によって演奏活動をやめざるを得なくなるのですが、その時期にバッハの作品と向き合うことになります。そして、2010年に復帰するのですが、演奏をやめていた時期に向き合ったバッハ研究の成果は2016年の「バッハ:無伴奏」録音という形で結実します。

また、コンサートでもバッハの無伴奏を取り上げることが多くなったようです。

そんな彼女が昔の自分を振り返って、あの頃は一つの音でもミスをすると許せなかったと語っています。

しかし、ヴァイオリンが弾けなかった時期に頭のなかでバッハの楽譜と向き合い、楽譜の隅々まで読み込みこんでイメージを広げていくという作業がそんな自分を変えたとも語っていました。

もちろん、その背景には、指の故障と70歳に達しようとする年齢のゆえに、もはや昔のようにヴァイオリンを弾けなくなったという事実も率直に認めていました。

しかし、技術的完璧さよりは音楽に込められた心こそを聞き手に伝えたいと思うようになったというのです。

おそらく、この二律背反する思いはキョンファの正直な思いなのでしょう。

もはや昔のように完璧には演奏できないもどかしさというか悔しさのようなものがあることは事実なのですが、それでも、昔の自分とは違う音楽が今ならやれるという自負が生まれてきていることも事実なのでしょう。

こうした偉大な作品は、人生とは何か、なぜ私はここにいるのか、どこからきてどこへいくのか、どう生きるべきかという人生の命題を突き付けてくる。それを私は音楽で表現し、聴衆とその精神を分かち合いたいのです。

幼い頃から「神童」と呼ばれ、類い希なる集中力によって完璧なる演奏を披露し、その完璧さによって世界中の聞き手をねじ伏せてきた彼女の口からこのような言葉が聞かれる日が来るとは思いもしませんでした。

そして、この率直な吐露に含まれる二律背反こそが、そのまま録音という行為における「哲学」の違いに結びついていることにも気づかされるのです。

おそらく、ビジネスとして録音に携わるものにとって、「聴衆とその精神を分かち合いたい」という「哲学」に同調するのは勇気がいるはずです。

何故ならば、キョンファのバッハの無伴奏3枚組のアナログ・レコードをじっくりと聞かせてもらったのですが、それが果たして彼女が願ったような演奏になっているのかどうかに関しては、私個人としてはいささか疑問だったからです。

もちろん、それは私の聴き方が悪いのであって、このキョンファの演奏に深い精神性を感じて大いに感動した人もおられるはずです。

しかしながら、「精神」や「心」などと言うものは明確な形のあるものではありませんから、それが実現しているかどうかを客観的に証明することは誰にも出来ないからです。

それと比べれば、「完璧」さというものは、楽譜をしっかり読み込んで楽曲の構造を把握して、その把握した音楽の形を一つのミスもなく演奏させることによって100%の保証を与えることが出来ます。

そして、そう言う「完璧」な演奏に対して「精神性に欠ける」など批判されたたとしても、「それがどうした!」と開き直ることは可能なのです。

それは、80年代にヨー・ヨー・マが録音したバッハの無伴奏に対して多くの評論家が「精神性に欠ける」と批判した故事を思い出すだけでも納得のいく話なのです。

当たり前のことなのですが、その様な「精神」や「心」などと言うものは最初から看板として掲げるものではなくて、それを受容した多くの聞き手によって「結果」として賞揚されるものなのです。

ですから、録音の作り手としてはまずは技術的完璧さこそを追求して、それに「精神」や「心」が伴なうかどうかは「結果論」くらいのスタンスの方が真っ当なのかもしれません。

しかし、そうなると、例えばこのキョンファの無伴奏なんかの録音でも感じたのですが、思いとしてはそう言う完璧さからは自由なところで音楽を成り立たせたいと思っていても、録音という行為になるとそう言う完璧さからは自由になれない不自由さがつきまとうのです。

一音のミスもなく演奏できない自分を認めながらも、録音では一音のミスもなく仕上げざるを得ないのです。

と言うことで、何処まで行ってもこの二律背反の矛盾から向け出すことは難しいのです。

この「ジークフリート牧歌」もまた実にのんびりとした演奏です。

もともとが、妻コジマの誕生日を祝う「階段の音楽」なのですから、ある意味ではこういう長閑な表現こそが相応しいのかもしれません。

そして、そう言う長閑さは、田舎オケだったミュンヘンフィルとは実に相性がいいのです。

もちろん、こういう晩年のクナパーツブッシュの音楽を昼寝をしているような音楽だと思う人がいても全く怪しみません。当たり前のことですが、今だったらあり得ないというか、許されないような演奏であって、「あなた、楽譜が読めるんですか?」と突っ込みが入っても不思議ではないでしょう。

ただし、そう言ういい加減さをそのまま通してしまったウェストミンスターのいい加減さが、今となっては嬉しく思える人も少ないことも事実なのです。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

2022-10-04:小林正樹

- この悠長さこそお宝だ!なんという優しさ。

夏の名残のザルツカンマーグート。名も知らぬ山の草原の中。穏やかな静けさ。時折聞こえる鳥の鳴き声。真っ青な空には一片の花びらの如き雲・・。喧噪のミュンヘンの都会へ戻るのが嫌だな。ここでずっと眠っていたい。

そんな、宝物の経験を思い出しましたよ。憎いねクナ爺は!

2022-10-11:コタロー

- 久しぶりの投稿です。

私事で恐縮ですが、7月の終わりに水頭症の手術を受け、それからずっと入院生活でした。そんな中で一番つらかったのが、音楽が聴けないことでした。

先月の終わりに、ようやく退院して自由に音楽を愉しみました。そこでファーストチョイスとして選んだのがこの演奏でした。それは病み上りの心身を大いに癒やしてくれました。うれしい限りです。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-01-16]

ベートーヴェン:管楽三重奏曲 ハ長調, Op.87(Beethoven:Trio in C major, Op.87)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)

[2026-01-10]

バッハ:前奏曲とフーガ ロ短調 BWV.544(J.S.Bach:Prelude and Fugue in B minor, BWV 544)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)