Home|ベーム(Karl Bohm)|ブラームス:交響曲第1番 ハ短調 作品68

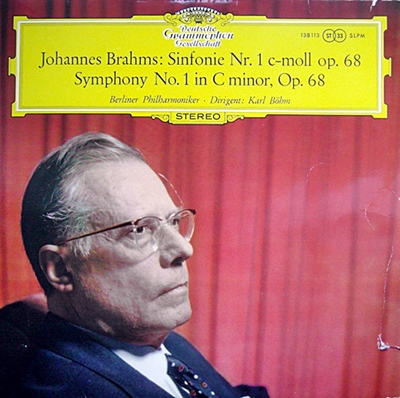

ブラームス:交響曲第1番 ハ短調 作品68

カール・ベーム指揮 ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 1959年10月録音

Brahms:Symphony No 1 in C Minor, Op. 68 [1.Un poco sostenuto - Allegro]

Brahms:Symphony No 1 in C Minor, Op. 68 [2.Andante sostenuto]

Brahms:Symphony No 1 in C Minor, Op. 68 [3.Un poco allegretto e grazioso]

Brahms:Symphony No 1 in C Minor, Op. 68 [4.Piu andante - Allegro non troppo, ma con brio - Piu allegro]

ベートーヴェンの影を乗り越えて

彼がこの作品に着手してから完成までに要した20年の歳月は、言葉を変えればベートーヴェンの影がいかに大きかったかを示しています。そうして完成したこの第1交響曲は、古典的なたたずまいをみせながら、その内容においては疑いもなく新しい時代の音楽となっています。

この交響曲は、初演のときから第4楽章のテーマが、ベートーヴェンの第9と似通っていることが指摘されていました。それに対して、ブラームスは、「そんなことは、聞けば豚でも分かる!」と言って、きわめて不機嫌だったようです。

確かにこの作品には色濃くベートーヴェンの姿が影を落としています。

最終楽章の音楽の流れなんかも第9とそっくりです。姿・形も古典派の交響曲によく似ています。

しかし、ここに聞ける音楽は疑いもなくロマン派の音楽そのものです。

彼がここで問題にしているのは一人の人間です。人類や神のような大きな問題ではなく、個人に属するレベルでの人間の問題です。

音楽はもはや神をたたるものでなく、人類の偉大さをたたえるものでもなく、一人の人間を見つめるものへと変化していった時代の交響曲です。

しかし、この作品に対しては「好き嫌い」が多いようですね。

嫌いだと言う人は、この異常に気合の入った、力みかえったような音楽が鬱陶しく感じるようです。

好きだと言う人は、この同じ音楽に、青春と言うものがもつ、ある種思いつめたような緊張感に魅力を感じるようです。

私は若いときは大好きでした。

そして、もはや若いとはいえなくなった昨今は、正直言って少し鬱陶しく感じてきています。(^^;

かつて、吉田秀和氏はこの音楽に対して「力みかえった青春の澱」のようなものを感じると書いていて、若い頃の私は大変な反発を感じたものですが、最近はこの言葉に幾ばくかの共感を感じます。

それだけ年をとったということでしょうか。

なんだか、リトマス試験紙みたいな音楽です。

モネが「目」であり、ドビュッシーが「耳」だとするならば、ベームもまた「耳」だった

ベームのような演奏を聞いていると、これに変わりうるものはいくらでもあるような気がします。もちろん、だからといってそれは凡庸な演奏だというわけではなくて、それは疑いもなくベートーベンやブラームスを強く感じさせてくれる立派な音楽になっています。

しかし、膨大に積み重なった過去の録音の中から自己を主張することの少ない音楽であることも事実です。

口幅ったい言い方になるのですが、この世界には聞けばすぐに了解できる強い個性と、ある程度経験を積んだ耳でなければ気付きにくい個性とが存在します。

ベームは典型的な後者の立場にある指揮者です。

そして、この国でフルトヴェングラーやカラヤン、バーンスタインなどの人気が高いのは、彼らが典型的な前者の立場にある指揮者だからでしょう。とりわけ、フルトヴェングラーなどに関して言えばその深い「精神性」云々が言われるのですが、その「精神性」がきわめて分かりやすい形で提示されているところにこそフルトヴェングラーの強みがあったのです。

この「精神性」という言葉は実に曖昧なものであって、どこかで一度じっくりと腰を据えて考えてみなければいけないとは思うのです。

それでも、フルトヴェングラーのような「分かりやすい形で提示された」ものだけが「精神性」だと思ってしまうと、それは間違いなく大きな誤りを招きます。

ベームという指揮者は徹底的に実務的な指揮者です。

それを「職人」という言葉に置き換えてもいいのかも知れませんが、個人的には「実務的な指揮者」の方がしっくりと来ます。

ベームという人はオーケストラの前に立つ前から確固とした音楽のイメージが頭の中に存在している人だったようです。そして、そのイメージというのは実に細かい部分までもがクリアだったようで、ホンのちょっとしたアクセントやデュナーミク、そしてテンポの揺れのようなものまでが一切の曖昧さもなしに頭の中に存在していたようです。

ですから、ベームのリハーサルは実にねちっこいものでした。

ベームという人は、目の前で鳴り響いているオケの音楽と、頭の中の音楽とを正確に比較検証できる並外れて優れた耳を持っていました。

モネが「目」であり、ドビュッシーが「耳」だとするならば、ベームもまた「耳」だったのです。

彼は些細な部分の齟齬も見逃さず、執拗に指示を出し続けます。

その指示は一切の精神的な言葉は含まれず、ひたすら実務的で厳しいものだったようです。

ですから、練習嫌いで有名なウィーンフィルのなかにはそう言うリハーサルに反発するものもいたようですが、しかし、その指示は常に明確でクリアであり、その結果として仕上がる音楽は立派なものだったのですから、その事を高く評価するものも少なくなかったのです。

おそらく、ベームの魅力として真っ先に数え上げられるのは、ドイツ古典派の真髄とも言うべき強固な構築性を土台としていることです。

それがそれがもっとも効果を発揮するのは音楽の結論としてのフィナーレに向けた作り方です。

その頂点に向けた歩みに内包された強い説得力は見事としか言いようがありません。

しかし、ベームが本当に素晴らしいのは、そこにしなやかな歌心をさりげなく、しかしこの上もなく効果的に表現していることです。

それは一見すれば何もしていないように見えながら、音楽にしなやかな生命力を与えていて、その事が最初に述べた頂点に向けた音楽の歩みに対して説得力を与えているのです。

そして、最晩年のベームがつまらなくなってしまったのは、おそらくは脳卒中によって身体の自由がきかなくなったためだと思うのですが、そう言う細部のしなやかさをオケに伝えることが出来なくなってしまったからでしょう。

それは、ほんの些細なことのように思えます。

しかし、そのちょっとしたテンポの上げ下げのようなものが実現できなくなった途端に音楽は明らかに硬直していくのが残酷なまでによく分かります。

大袈裟な身振りや強いエモーショナルというものは、年を重ねて衰えてきても、それがまた別の個性のように感じてもらえる「強み」があります。

しかし、ベームのような徹底的な「実務」によって成り立っている音楽は、その「実務」の欠落が些細なものであっても、その些細な欠落は間違いなく「音楽」そのものを大きく損なってしまうのです。

桜という花は満開を過ぎて散り始めた頃がもっとも美しいのに対して、梅の花は散り始めると痛々しいまでの欠落を感じさせます。

ベームという指揮者もまた、そう言う「梅の花」のような音楽家ですた。

そう考えれば、この50年代の録音こそは満開の梅の花のような潔さと剄さを持った音楽だっと言えます。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

2020-11-28:コタロー

- いかにもこの時代のベームらしい、気骨を感じさせるブラームスです。興味深いのは、ほぼ同時期にカラヤンがウィーン・フィルを指揮してこの曲を録音していることです。カラヤンがウィーン・フィルの優雅な響きを生かすことで、妖艶ともいえるブラームス像を創り出しているのに対して、ベームはベルリン・フィルの機能性を生かして、無駄のない力強い音楽を創り上げていきます。しかし、その中にブラームスの音楽に欠かせないしなやかさを忘れていないのがいいですね。そのため、聴いた後には爽やかな感動を覚えます。

先般投稿したベートーヴェンの「交響曲第7番」とともに、この時代のベームを代表する好演といえるでしょう。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)