Home|ヴァルガ(Tibor Varga)|ブルッフ:ヴァイオリン協奏曲第1番 ト短調 作品26

ブルッフ:ヴァイオリン協奏曲第1番 ト短調 作品26

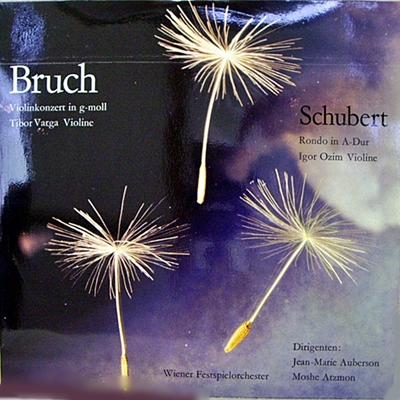

(Vn)ティボール・ヴァルガ:J.M.オーバーソン指揮 ティボール・ヴァルガ音楽祭管弦楽団 1965年録音

Bruch:Violin Concerto No.1 in G minor, Op.26 [1.Vorspiel: Allegro moderato]

Bruch:Violin Concerto No.1 in G minor, Op.26 [2.Adagio]

Bruch:Violin Concerto No.1 in G minor, Op.26 [3.Finale: Allegro energico]

ブルッフについて

と言うのは、ヴァイオリンのレッスンをはじめると必ずと言っていいほど取り上げるのがこの協奏曲であり、発表会などでは一度は演奏した経験を持っているからだそうです。ただし、プロのコンサートで演奏される機会は決して多くはありません。

しかし、ロマン派の協奏曲らしくメランコリックでありながら結構ゴージャスな雰囲気もただよい、メンデルスゾーンの協奏曲と比べてもそれほど遜色はないように思います。

第1楽章

序奏に続いて独奏ヴァイオリンの自由なカデンツァが始まるのですが、最低音Gから一気に駆け上がっていくので聴き応え満点、けれん味たっぷりのオープニングです。力強い第一主題と優美な第二主題が展開されながら音楽は進んでいき、いわゆる再現部にはいるところでそれは省略して経過的なフレーズで静かに第2楽章に入っていくという構成になっています。(・・・と、思います^^;)

第2楽章

ここが一番魅力的な楽章でしょう。主に3つの美しいメロディが組み合わされて音楽は展開していきます。息の長い優美なフレーズにいつまでも浸っていたいと思わせるような音楽です。

第3楽章

序奏に続いて,独奏ヴァイオリンが勇壮なメロディを聞かせてくれてこの楽章はスタートします。。前の楽章の対照的な出だしを持ってくるのは定番、そして、展開部・再現部と続いてプレストのコーダで壮麗に終わるというおきまりのエンディングですが良くできています。

上手下手などと言うレベルをはるかに超えたところで成り立っている音楽

ヴァルガという人はソリストとしての「キャリア」からは降りてしまった人なので、録音に関するクレジットなどがそれほど詳細には残っていないのが困りものです。このブルッフの協奏曲もそう言う「はっきりしない」録音の一つです。

まず指揮者ですが、Concert Hallからリリースされたレコードには「ハインツ・ワルベルグ」と記されているのですが、これは誤りのようです。このブルッフの方もチャイコフスキーと同じく「J.M.オーバーソン」が指揮をしていたようです。

また、オーケストラもConcert Hallのレコードには「Vienna Festival Orchestra(ウィーン祝祭管弦楽団)」と記されています。もちろん、このオケの実態は「Orchestre du Festival Tibor Varga Sion(ティボール・ヴァルガ音楽祭管弦楽団)」です。

おそらく、レーベルにしてみれば「Orchestre du Festival Tibor Varga Sion」では商売にならないと思って、「ウィーン・ブランド」の御利益に与ろうとして「Vienna Festival Orchestra」という名前をでっち上げたのでしょう。

「キャリア」を捨てるというのは自由と引き替えにそう言う扱いを受けると言うことなのです。

ただし、そう言う知名度の低さと音楽のクオリティの間には何の関連性もありません。

おそらく、この録音に際しても、ティボール・ヴァルガの意志はオーケストラの隅々にまで行き渡っています。来歴などは一切分からない「J.M.オーバーソン」という指揮者は間違いなくヴァルガの影武者です。

なぜならば、オーケストラの響きはこの作品の一般的な常識をはるかに超えているからです。

このブルッフによるコンチェルトは、ロマン派の時代に一世を風靡した典型的なヴィルトゥオーソ・コンチェルトです。主役はどこまで行ってもソロ楽器であり、オーケストラはそのソロ楽器の魅力を引き立てる伴奏に徹します。

ですから、時にはオレが主役だと言わんばかりにここまでオーケストラが分厚く、そして豪快に鳴り響くと言うことなどはあり得ないのです。

何しろ、ソリストはティボール・ヴァルガという偉いヴァイオリニストであり、指揮者は来歴もはっきりしないような人なのですから、普通は伴奏に徹するものです。

しかし、オケのメンバーはあちこちで俺たちの出番が来たと言わんばかりに弾きまくっているのです。そして、それをヴァルガもニコニコしながら眺めている風情が伝わってきて、ソロ楽器に主役が帰ってきたときには、その教え子達のがんばりに答えるべく、そのさらに上を行くような演奏を展開しているのです。

そして、こういう演奏というのは「キャリア」を降りないと実現できないことに気付かされます。

飛行機に乗ってやってきたソリストが指揮者と簡単な打ち合わせをして、そしてオーケストラと数回リハーサルをこなしただけでは絶対に実現できない音楽なのです。

おそらく、この演奏と録音には、とんでもなく効率の悪い「手間」がかけられているはずです。全てのメンバーが寝食をともにし、その中でヴァルガの理想とする音楽の形を全てのメンバーが学び取ることを通して実現した音楽です。

ですから、そこには上手下手などと言うレベルをはるかに超えたところで成り立っている音楽が存在しているのです。

なお、チャイコフスキーのページで「僅か10歳でブダペスト音楽院に入学してフバイに学び」と書いたのはいささか正確さに欠いた表現だったようです。

ヴァルガがフバイの勧めで音楽院に入学したのは事実であり、彼から多くのことを学んだことは間違いなのですが、ヴァルガがフバイのクラスにはいることを許される年齢に達したときにはフバイは既に亡くなっていたのです。

ですから、「ブダペスト音楽院に入学してフバイに学びというのは正確さに欠ける記述でした。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-18]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第16番へ長調, Op.135(Beethoven:String Quartet No.16 in F major Op.135)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年4月22日,5月11日&6月1日,3日,12日,20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on April 22, May 11 & June 1, 3, 12, 1957)

[2026-02-16]

スメタナ:わが故郷より(Smetana:from my hometown)(Vn)ヴァーシャ・プシホダ:(P)リディア・ベフトルト 1949年録音(Vasa Prihoda:(P)Lydia Beftot Recorded on 1949)

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)