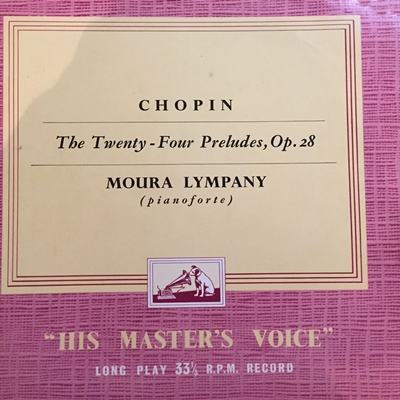

Home|モーラ・リンパニー(Moura Lympany)|ショパン:前奏曲集 Op.28

ショパン:前奏曲集 Op.28

(P)モーラ・リンパニー:1956年録音

Chopin:Preludes, Op.28 [No. 1 in C major]

Chopin:Preludes, Op.28 [No. 2 in A minor]

Chopin:Preludes, Op.28 [No. 3 in G major]

Chopin:Preludes, Op.28 [No. 4 in E minor]

Chopin:Preludes, Op.28 [No. 5 in D major]

Chopin:Preludes, Op.28 [No. 6 in B minor]

Chopin:Preludes, Op.28 [No. 7 in A major]

Chopin:Preludes, Op.28 [No. 8 in F sharp minor]

Chopin:Preludes, Op.28 [No. 9 in E major]

Chopin:Preludes, Op.28 [No. 10 in C shar pminor]

Chopin:Preludes, Op.28 [No. 11 in B major]

Chopin:Preludes, Op.28 [No. 12 in G sharp minor]

Chopin:Preludes, Op.28 [No. 13 in F sharp major]

Chopin:Preludes, Op.28 [No. 14 in E flat minor]

Chopin:Preludes, Op.28 [No. 15 in D flat "Raindrop"]

Chopin:Preludes, Op.28 [No. 16 in B flat minor]

Chopin:Preludes, Op.28 [No. 17 in A flat major]

Chopin:Preludes, Op.28 [No. 18 in F minor]

Chopin:Preludes, Op.28 [No. 19 in E flat major]

Chopin:Preludes, Op.28 [No. 20 in C minor]

Chopin:Preludes, Op.28 [No. 21 in B flat major]

Chopin:Preludes, Op.28 [No. 22 in G minor]

Chopin:Preludes, Op.28 [No. 23 in F major]

Chopin:Preludes, Op.28 [No. 24 in D minor]

長さも性格も、そして形式もバラバラな24曲の集合体

しかし今日では、その様な様々な作品群が一つの調和を保つことによって一つの作品として完成されたものとして見る見方が一般的になっています。つまり、この作品は一つ一つがバラバラに演奏されるのではなく、全24曲をひとまとめとして演奏されるべきだと言うことになります。

そして驚くべきは、それら全ての作品が一つの楽想を中心として構成されていながら、そのあとの展開が自由奔放であり、どれ一つをとっても定型的なものがないことです、まさに作曲家が自らの感興に任せて思うがままに筆を走らせているようです。にもかかわらず、どれもが行き過ぎることもなく、足らざることもなく、高いレベルで完成しているところにショパンの天才がかいまみられます。

まさに音楽史において天才と呼べるのはモーツァルトとショパンただ二人です。

野太いまでの響きで、時にはぶっきらぼうに思えるほどの剛直さでショパンを造形しています

モーラ・リンパニーは戦前のイギリスではもっとも人気のあるピアニストの一人だったようです。当然の事ながら、戦後も華々しく活躍をはじめるのですが、1951年にアメリカのテレビ局の経営者と結婚したために、ピアニストとしての活動は控えめになっていきました。

とりわけ、録音のフォーマットがモノラルからステレオに切り替わる頃にはほとんど引退同然になっていたので、「録音」を通してでしかその演奏に接する事が出来ない極東の島国ではほとんど知られることのない存在だったようです。

リンパニーも数多くの天才キッズと同じく12歳で演奏会デビューを果たしています。そして、マネージメントをする側は、リンパニーをショパンやリストのスペシャリストとして売り出そうとしたようです。

おそらくは宣伝用に撮影されたと思われる若い頃のポートレート写真を見ると、楚々とした雰囲気でいかにも上品なショパンの音楽を演奏してくれそうな雰囲気です。

しかし、そう言う決まり切ったお嬢様ピアニストの枠に収まるには、彼女のテクニックは逞しすぎました。

彼女ショパンやリストではなくてラフマニノフの演奏で名をあげ、それをラフマニノフが激賞したと言うのは有名なエピソードなのですが、それがリップサービスではないことは彼女の演奏を聞けばすぐに分かります。

リンパニーはラフマニノフの前奏曲の全曲録音を世界で最初に成し遂げているのですが、あのコンサート・グラウンドの限界に挑戦したような音楽をその逞しいテクニックによってものの見事にねじ伏せているのです。

しかし、もう少し俯瞰して全体を眺めてみれば、彼女とほぼ同世代のアニー・フィッシャー(1914年)やジーナ・バッカウアー(1913年)と、それよりも古い世代のマルグリット・ロン(1874年)、マイラ・ヘス(1890年日)、マルセル・メイエ(1897年)等を較べてみればその違いは明らかですから、そう言う特質は彼女彼女だけのものではなかったとも言えます。

ただし、品良くピアノを演奏するよりは、男性と較べても遜色ないほどの逞しいテクニックでねじ伏せてしまうと言うスタイルは、リンパニーにおいてはより際だっていました。

そして、そう言う逞しいテクニックをショパンの音楽にそのまま適用すればどうなるのかという見本のような録音がこのショパンの「ワルツ集」です。

上品で、思い入れたっぷりの曲線を多用したようなショパンではなくて、野太いまでの響きで、時にはぶっきらぼうに思えるほどの剛直さでショパンを造形しています。それは明らかにサロンの音楽ではなくて、広いコンサートホールにおいて多くの聴衆を相手にした音楽になっています。

とりわけ、逞しくピアノを鳴らしながらも、ここぞと言うところでの語り口の上手さはかなりのものです。

彼女は、この「ワルツ集」以外にも「前奏曲」や「ノクターン」なども録音を残しています。

驚くのは、「ワルツ」や「前奏曲集」だけでなく、「ノクターン」のような音楽でも思い入れのたっぷりの情緒を前面に出すのではなくて、、時にはぶっきらぼうに思えるほどの剛直さで音楽を造形していることです。

そして、そう言う剛直さを持って音楽を造形しているがゆえに、かえって語り口の上手さが際だっているように思えるのです。

ざっかけない言い方が許してもらえるならば、アルゲリッチの前にも、こういう猛女がいたと言うことなのでしょう。

なお、ネット上を散見すると、このリンパニーのピアノに対して繊細で柔らかい響きという形容詞をあてている方もおられました。

再生装置が変われば聞こえてくる音も違うと言うことなのでしょうか。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)