Home|ジュリアード弦楽四重奏団(Juilliard String Quarte)|バルトーク:弦楽四重奏曲第4番 Sz.91

バルトーク:弦楽四重奏曲第4番 Sz.91

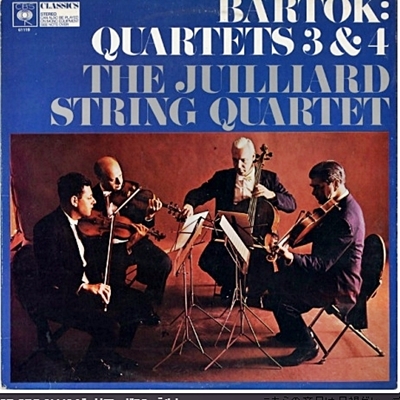

ジュリアード弦楽四重奏団 1963年5月15日~16日録音

Bartok:String Quartet No.4, Sz.91 [1.Allegro]

Bartok:String Quartet No.4, Sz.91 [2.Prestissimo con sordino]

Bartok:String Quartet No.4, Sz.91 [3.Non troppo lento]

Bartok:String Quartet No.4, Sz.91 [4.Allegro pizzicato]

Bartok:String Quartet No.4, Sz.91 [5.Allegro molto]

ベートーベン以降最大の業績

音楽を聞くのに、「分かる」「分からない」というのはちょっとおかしな表現ですから、もう少し正確に表現すれば、全く心の襞にふれてこようとしない「異形の姿」に「のけぞって」しまうのです。

とにかく古典派やロマン派の音楽に親しんできた耳にはとんでもなく抵抗感のある音楽です。そこで正直な人は、「こんな訳の分からない音楽を聞いて時間を過ごすほどに人生は短くない」と思ってプレーヤーの停止ボタンを押しますし、もっと正直な人は「こんな作品のどこがベートーベン以降の最大の業績なんだ!専門家の連中は馬鹿には分からないというかもしれないが、そんなの裸の王様だ!!」と叫んだりします。

しかし、作品そのものに関する専門家の意見というのはとりあえずは尊重しておくべきものです。伊達や酔狂で「ベートーベン以降の最大の業績」などという言葉が使えるはずがありません。今の自分にはとてもつき合いきれないけれど、いつかこの作品の真価に気づく日も来るだろう!ということで、とりあえずは買ってきたCDは棚にしまい込んでおきます。

そして、何年かしてからふと棚にバルトークのCDがあることに気づき、さらに「ベートーベン以降の最大の業績」という言葉が再び呪文のようによみがえってくるので、またまた魔が差してプレーヤーにセットすることになります。しかし、残念なことに、やはり何が何だか分かりません。

そんなときに、また別の専門家のこんな言葉が聞こえてきたりします。

「バルトークの弦楽四重奏曲を聴いて微笑みを浮かべることができるのは狂人だけかもしれない。」

「バルトークの弦楽四重奏曲は演奏が終わった後にやってくる無音の瞬間が一番美しい!」

全くもって訳が分からない!

しかし、そんなことを何度も繰り返しているうちに、ふとこの音楽が素直に心の中に入ってくる瞬間を経験します。それは、難しいことなどは何も考えずに、ただ流れてくる音楽に身を浸している時です。

おそらく、すごく疲れていたのでしょう。そんな時に、ロマン派の甘い音楽はかえって疲れを増幅させるような気がするので、そういうものとは全く無縁のバルトークの音楽をかけてみようと思います。ホントにぼんやりとして、全く何も考えずに流れきては流れ去っていく音の連なりに身を浸しています。すると、何気ないちょっとしたフレーズの後ろからバルトークの素顔がのぞいたような気がするのです。

それは、ヨーロッパへの訣別の音楽となった第6番の「メスト(悲しげに)」と題された音楽だけではなく、調性が破棄され、いたるところに不協和な音が鳴り響く3番や4番の作品からも感じ取れます。もちろん、それらの作品からは、「メスト」ではなくて「諧謔」や「哄笑」であったりするのですが、しかし、そういう隙間から戦争の世紀であった20世紀ならではの「悲しみ」の影がよぎったりするのです。

今までは全くとりつくしまのなかった作品の中に、バルトークその人の飾り気のない素顔を発見することで、なんだか「ウォーリーを探せ!」みたいな感じで作品に対峙する手がかりみたいなものを見出したような気がします。

そんなこんなで、聞く回数が増えてくるにつれて、今度はこの作品群に共通する驚くべき凝集力と、「緩み」というものが一瞬たりとも存在しない、「生理的快感」といっていいほどの緊張感に魅せられるようになっていきます。そして、このような緊張感というものは、旋律に「甘さ」が紛れ込んだのでは台無しになってしまうものだと納得する次第です。

また、専門書などを読むと、黄金分割の適用や、第3楽章を中心としたアーチ型のシンメトリカルな形式などについて解説されていて、そのような知識なども持ってバルトークの作品を聞くようになると、流れきては流れ去る音の背後にはかくも大変な技術的な労作があったのかと感心させられ、なるほど、これこそは「ベートーベン以降最大の業績」だと納得させられる次第です。

ざっと、そんなことでもなければ、この作品なじむということは難しいのかもしれません。

ユング君にとってバルトークの音楽は20世紀の音楽を聞き込んでいくための試金石となった作品でした。とりわけ、この6曲からなる弦楽四重奏曲は試金石の中の試金石でした。そして、これらの作品を素直に受け入れられるようになって、ベルクやウェーベルンなどの新ウィーン学派の音楽の素晴らしさも素直に受け入れられるようになりました。

音楽というのは、表面的には人の心にふれるような部分を拒絶しているように見えても、その奥底には必ず心の琴線に触れてくるものを持っているはずです。もし、ある作品が何らかのイデオロギーの実験的営みとして、技術的な興味のみに終始して、その奥底に人の心にふれてくるものを持たないならば、その様な作品は一時は知的興味の関心を引いて評価されることがあったとしても、時代を超えて長く聞き続けられることはないでしょう。なぜならば、知的興味というものは常に新しいものを求めるものであり、さらに新しい実験的試みが為されたならば古いものは二度と省みられることがないからです。

それに対して、一つの時代を生きた人間が、その時代の課題と正面から向き合って、その時代の精神を作品の中に刻みこんだならば、そして新しい技術的試みがその様な精神を作品の中に刻み込むための手段として活用されたならば、その作品の価値は時代を超えて色あせることはないはずです。その刻み込まれた精神が、それまでの伝統的な心のありようとどれほどかけ離れていても、それが時代の鏡としての役割を果たしているならば、それは必ず聞く人の心の中にしみこんでいくはずです。

おそらく、大部分の人はこの作品を拒絶するでしょう。今のあなたの心がこの作品を拒絶しても、それは何の問題ではありません。心が拒絶するものを、これはすぐれた作品だと専門家が言っているからと言って無理して聞き続けるなどと言うことは全く愚かな行為です。

しかし、自分の心が拒絶しているからと言ってそれをずっと拒絶するのはもったいなさすぎます。

人は年を経れば変わります。

時間をおいて、再び作品と対峙すれば、不思議なほどにすんなりとその作品が心の中に入ってくるかもしれませんし、時にはそれが人生におけるかけがえのない作品になるかもしれません。

心には正直でなければいけませんが、また同時に謙虚でもなければいけません。そのことをユング君に教えてくれたのがこの作品でした。

弦楽四重奏曲第4番 Sz.91(1928年作曲/1929年初演)

この作品は第3番の完成から1年後に作曲され、内容的にはこの2作品は姉妹の関係にあるといわれています。

しかし、第3番が楽章構成を持たない2部からなる作品だったのに対して、この第4番は第3楽章を中心としたアーチ形式と呼ばれる5楽章から構成されています。

このアーチ形式というのは、音楽全体が「A-B-C-B'-A'」という左右対称のシンメトリックな形式を持っていることをいい、その全体の形式が各楽章の音楽の構成をも規制しているそうです。・・・あまり、この辺の専門的なことはよく分からないのですが・・・^^;。

しかし、音楽を耳にすれば、この作品が持っている強い緊張感が、その様な緻密で厳密な構成によってもたらされていることは容易に感じ取ることはできます。

また、奏法においてもダブル・ストップとかフラジョレット、さらにはバルトークピチカートと呼ばれる特殊な奏法がふんだんに使われており、そのあたりからもバルトークの意欲的な試みを感じ取ることができます。

個人的な好みもあるのでしょうが、シェーンベルグ的な世界に針が振れた作品に魅力を感じる人にとっては、この第4番の作品は6曲の中でもっともすぐれた作品と感じるのではないでしょうか。

一切の物語性を排除して、まさに純粋な音響の構築物として構築している

バルトークの弦楽四重奏曲というのは、その分野においてはベートーベン以降最大の業績だといわれています。しかし、実際にその音楽を耳にしてみればかなりの人がノックアウトを喰らうはずです。古典派からロマン派の音楽に親しんだ耳からすれば、それは何とも心にしっくりとは来ない「厳しい響き」が続きます。

そして、この「定番中の定番」と言われるジュリアード弦楽四重奏団による63年盤は、そう言う「厳しい響き」に真っ直ぐに焦点を定めて、それを徹底的に追求した演奏です。

おそらく、ここまで厳しい響きに満ちた演奏は他に思い当たりませんから「定番中の定番」と呼ばれるのでしょうが、それ故に、これは一番最初に聞いてはいけない録音なのかも知れません。

例えば、既にアップしてあるモノラル録音盤の方も厳しいことは厳しい演奏なのですが、作品の真価を伝えようとする熱さと、その熱さに由来する人肌の温もりみたいなものは残っていました。

ハンガリー弦楽四重奏団の演奏となると、それは明確に民族的な濃厚さをまとっていました。

それらは、ロマン派の音楽に「未練」を残した耳で対峙しても、どこかに引っかかりを感じることが出来ました。

ハンガリー弦楽四重奏団なんかだと、かなり「未練」を残していても大丈夫な「緩さ」がありました。

しかし、このジュリアードの63年盤にはそう言う「手加減」は一切ありません。

ですから、聞き手にしてみれば、そう言う「未練」はしっかりと立ちきって向き合う必要がありますし、それが断ち切れないのならば「聞くだけ時間の無駄」と言うことになります。

ですから、少しばかり時間をおいてからこの録音をアップしたのはかえってよかったのかも知れません。(・・・等と、勝手な自己弁護です・・・。)

バルトークの弦楽四重奏曲の世界と向き合うには「物語性」などに取っかかりを求めてもどうしようもありません。とりわけ3番から5番あたりの作品に関してははっきりとそう言いきれるでしょう。

ですから、物語ではなくてそこで展開される多様な響きの世界に身をゆだねることが必要なのです。

そして、その多様な響きを実現するために、バルトークは民族音楽から学びととった語法から始まって、バロックに遡るようなポリフォニックな音楽語法まで、それこそありとあらゆるノウハウをつぎ込んでいるのです。

もちろん、聞き手はそんな小難しいことは一切考えなくても、流れ来ては流れ去っていく響きに耳を傾けていれば、そこで展開される響きの多様さに心奪われることになるのです。

ですから、聞き手として、そう言う「響きの多様さに焦点を当てる」という腹をくくれば、一切の物語性を排除して、まさに純粋な音響の構築物として構築しているジュリアードの演奏は最適なのです。

そして、こういう演奏を聞いた後に、もう一つ名盤として誉れの高いアルバン・ベルク弦楽四重奏団の録音を聞いてみると、それは古典派以降の伝統の中でいささか行儀よくおさまってい事にも気付くはずであり、なるほどそれ故にこれが未だにスタンダードとしての地位を失わないのだと納得がいくはずです。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2025-07-04]

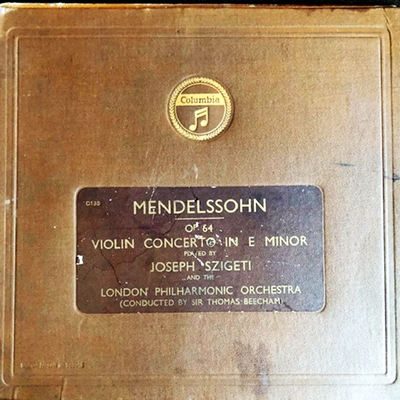

メンデルスゾーン:ヴァイオリン協奏曲 ホ短調, Op.64(Mendelssohn:Violin Concerto in E minor Op.64)(Vn)ヨーゼフ・シゲティ:トーマス・ビーチャム指揮 ロンドン・フィルハーモニー管弦楽団 1933年録音(Joseph Szigeti:(Con)Sir Thomas Beecham London Philharmonic Orchestra Recoreded on 1933)

[2025-07-01]

ベートーベン:交響曲第5番 ハ短調 「運命」 作品67(Beethoven:Symphony No.5 in C minor, Op.67)ヨーゼフ・カイルベルト指揮 ハンブルク・フィルハーモニー管弦楽楽団 1958年録音(Joseph Keilberth:Hamburg Philharmonic Orchestra Recorded on 1958)

[2025-06-29]

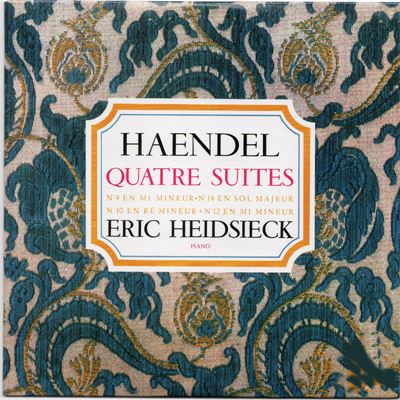

ヘンデル:組曲第12番(第2巻) ト短調 HWV 439(Handel:Keyboard Suite No.12 (Set II) in G Minor, HWV 439)(P)エリック・ハイドシェック:1964年9月18日~21日&30日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n September 18-21&30, 1964)

[2025-06-27]

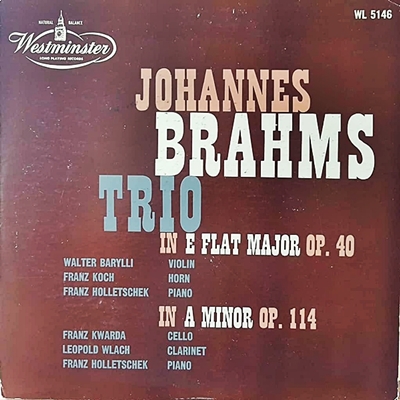

ブラームス:ホルン三重奏 変ホ長調, Op.40(Brahms:Horn Trio in E-flat major, Op.40)(Hr)フランツ・コッホ :(Vn)ワルター・バリリ (P)フランツ・ホレチェック 1952年録音(Franz Koch:(Vn)Walter Barylli (P)Franz Holeschek Recorded on 1952)

[2025-06-25]

バッハ:幻想曲とフーガ ト短調 BWV.542(J.S.Bach:Fantaisie Et Fugue En Sol Mineur, BWV 542)(organ)マリー=クレール・アラン:1959年11月2日~4日録音(Marie-Claire Alain:Recorded November 2-4, 1959)

[2025-06-22]

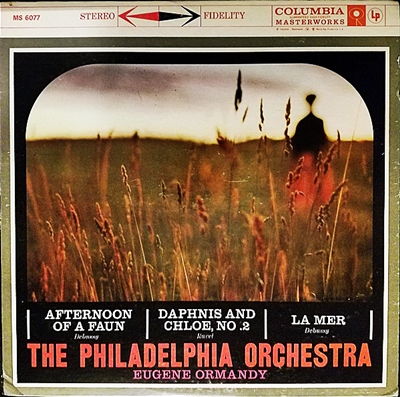

ラヴェル:ダフニスとクロエ第2組曲(Ravel:Daphnis And Chole, Suite No.2)ユージン・オーマンディ指揮 フィラデルフィア管弦楽団 1959年4月19日録音(Eugene Ormandy:Philadelphis Orchestra Recorded on April 19, 1959)

[2025-06-19]

ヘンデル:組曲第16番(第2巻) ト短調 HWV 452(Handel:Keyboard Suite (Set II) in G Minor, HWV 452)(P)エリック・ハイドシェック:1957年9月30日&10月1日~2日録音

[2025-06-15]

エルガー:ため息 (ソスピーリ), Op.70(Elgar:Sospiri, Op.70)サー・ジョン・バルビローリ指揮 ニュー・フィルハーモニア管弦楽団 1966年7月14日~16日録音(Sir John Barbirolli:New Philharmonia Orchestra Recorded on July 14-16, 1966)

[2025-06-11]

ベートーベン:交響曲第4番 変ロ長調 作品60(Beethoven:Symphony No.4 in Bflat major ,Op.60)ヨーゼフ・カイルベルト指揮 ハンブルク・フィルハーモニー管弦楽楽団 1959年録音(Joseph Keilberth:Hamburg Philharmonic Orchestra Recorded on 1959)

[2025-06-08]

ラロ:スペイン交響曲 ニ短調, Op21(Lalo:Symphonie espagnole, for violin and orchestra in D minor, Op. 21)(Vn)アルフレード・カンポーリ:エドゥアルド・ヴァン・ベイヌム指揮 ロンドン・フィルハーモニー管弦楽団 1953年3月3日~4日録音(Alfredo Campoli:(Con)Eduard van Beinum The London Philharmonic Orchestra Recorded on March 3-4, 1953)