Home|レジナルド・ケル(Reginald Kell)|ブラームス:クラリネット五重奏曲 ロ短調 Op. 115

ブラームス:クラリネット五重奏曲 ロ短調 Op. 115

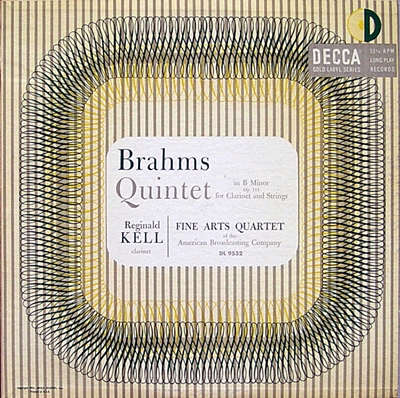

(Cl)レジナルド・ケル ファイン・アーツ弦楽四重奏団 1951年10月2日~5日録音

Brahms:Clarinet Quintet in B minor, Op.115 [1.Allegro]

Brahms:Clarinet Quintet in B minor, Op.115 [2.Adagio]

Brahms:Clarinet Quintet in B minor, Op.115 [3.Andantino ]

Brahms:Clarinet Quintet in B minor, Op.115 [4.Con moto]

残り火をかき立てて

終楽章にパッサカリアという、バッハの時代においてさえ古くさいと言われていた形式をあえて採用することで、音楽に重要なのは流行を追い求めて衣装を取っ替え引っ替えする事ではなくて、あくまでもその内容こそが重要であることを静かに主張したのでした。

しかし、老境を迎えつつあったブラームスは確実に己の創作力が衰えてきていることを感じ取っていました。とりわけ、弦楽五重奏曲第2番を書き上げるために必要とした大変な苦労は、それをもって創作活動のピリオドにしようと決心させるに十分なだけの消耗をブラームスに強いました。

ブラームスは気がかりないくつかの作品の改訂や、身の回りの整理などを行って晩年を全うしようと決心したのでした。

ところが、その様なブラームスの消えかけた創作への炎をもう一度かき立てる男が出現します。それが、マイニンゲン宮廷楽団のクラリネット奏者であったミュールフェルトです。

ミュールフェルトはもとはヴァイオリン奏者だったのですが、やがてクラリネットの美しい音に出会うとその魅力の虜となり、クラリネットの演奏にヴァイオリンがもっている多様な表情と表現を持ち込もうとしたのです。

彼は、音域によって音色が様々に変化するというクラリネットの特徴を音楽表現のための手段として活用するテクニックを完璧な形にまで完成させ、クラリネット演奏に革命的な進歩をもたらした人物でした。

そのほの暗く甘美なクラリネットの音色は、最晩年の諦観の中にあったブラームスの心をとらえてはなしませんでした。

創作のための筆を折ろうと決めていた心はミュールフェルトの演奏を聴くことで揺らぎ、ついには最後の残り火をかき立てるようにクラリネットのための珠玉のような作品を4つも生み出すことになるのです。

- 1891年:クラリネット三重奏曲

- 1891年:クラリネット五重奏曲

- 1894年:二つのクラリネットソナタ

ブラームスの友人たちは、この4つの作品の中では形式も簡潔で色彩的にも明るさのある3重奏曲がもっともポピュラーなものになるだろうと予想したというエピソードが残っています。この友人たちというのは、ビューローであったり、ヴェルナーであったりするのですが、そういうお歴々であったとしても事の本質を言い当てるのがいかに難しいかという「当たり前のこと」を、改めて私たちのような愚才にも再確認させてくれるというエピソードではあります。

現在では、3重奏曲はこの中ではもっとも演奏される機会が少ない作品です。クラリネットソナタも同じように演奏機会は多くないのですが、ヴィオラ用に編曲されたものがヴィオラ奏者にとってはこの上もなく貴重なレパートリーとなっています。

しかし、何といってもポピュラーなのは五重奏曲です。

このジャンルの作品としてはモーツァルトの神がかった作品に唯一肩を並べることができるものとして、ブラームスの全作品の中でも、いや、ロマン派の全作品の中においても燦然たる輝きを放っています。

ブラームスの最晩年に生み出されたこれらのクラリネット作品は、その当時の彼の心境を反映するかのように深い諦念とほの暗い情熱があふれています。この深い憂愁の味が多くの人に愛好されてきました。

ところが、友人たちがもっともポピュラーな作品になるだろうと予想した三重奏曲は、諦念と言うよりは疲れ切った気怠さのようなものを感じてしまいます。

それは老人の心と体の中に深く食い込んだ疲労のようなものです。そして、おそらくはこの疲労がブラームスに創作活動を断念させようとしたものの正体なのでしょう。

ところが、わずかな期間を経てその後に創作された五重奏曲にはその疲労のようなものは姿を消しています。

なるほど、人は恋をすることによってのみ、命を枯渇させる疲労から抜け出すことができるのだと教えられます。もちろん言うまでもないことですが、恋の相手はクラリネットでした。

そして、三重奏曲の創作の時には心身に未だに疲労が深く食い込んでいたのに、五重奏曲に取り組んだときにはそれらは払拭されていました。

もちろん、それでブラームスが青年時代や壮年時代の活力を取り戻したというわけではありません。それは、人生に対する深い諦念を疲労の食い込んだ愚痴としてではなく、きちんとした言葉で語り始めたと言うことです。

そして、最後の最後の残り火をかき立てるようにして、人生の苦さを淡々と語ったのが二つのクラリネットソナタでした。

彼の親しい人たちが次々と先立っていく悲しみの中で、その悲しみを素直に吐露すると同時に、その様な人生の悲劇に立ち向かっていこうとする激しさも垣間見ることの出来る作品です。

晩年のブラームスが夏を過ごす場所としてお気に入りだったバート・イシェルにおいて流れるようにして書き下ろされたと伝えられる作品ですが、それ故にというべきか、かの全生涯を通して身につけた作曲技法を駆使することによって、この上もなく洗練された音楽に仕上がっています。あまりにも有名な五重奏曲と比べても遜色のない作品だと思えるだけに、もっと聞かれてもいいのではないかと思います

クラリネットはダークばかりが魅力じゃないよと言うことを教えてくれる録音です

レジナルド・ケルはイギリスを代表するクラリネット奏者ではあったのですが、知名度という点ではウラッハには一歩も二歩も譲らざるを得ません。クラリネットを演奏している人の中では未だに知名度はあるようですが、一般的な「聞き専」の人の中ではそう言わざるを得ません。そして、そうなってしまった背景として、この二人の音色の違いが存在するようなのです。

クラリネットの歴史を振り返ってみれば、18世紀初頭にまで遡れるようなのですが、楽器として完成したのは19世紀に入ってからです。

特にドイツ人だったミュラーの功績は大きく、彼が創案したキイが13個付いたクラリネットは「エーラー式」(ドイツ式)と呼ばれる楽器に発展しました。

このドイツ式のクラリネットの特徴はあたたかみとすこし暗めの音色を持っていたことでした。

そうです、私たちがウラッハの名前と結びつけて思い浮かべる典型的なクラリネットの響きは、まさにこのドイツ式の楽器の特徴だったのです。

それに対して、フランスではフルートの機構を取り入れた「ベーム式」(フランス式)と呼ばれる楽器が発明されました。

このフランス式のクラリネットの特徴はフルートの機構を取り入れたことで機能性という点で優れていて、華やかで明るい音色をもっていたことでした。

そうです、ケルのクラリネットの音色が、まさにこのフランス式の楽器によって生み出される音色の典型だったのです。

そして、なぜかは分かりませんが、クラリネットと言えばドイツ式の暗めの音色を多くの人が好むようになり、その典型としてのウラッハの名前だけが記憶されることになったのです。

聞くところによると、最近は「ベーム式」の機構を取り入れた「エーラー式」(ドイツ式)のクラリネットとか、「エーラー式」のような音色を持つ「ベーム式」(フランス式)のクラリネットが作られたりしているようです。

どういう事か分かりますか?

つまりは、どちらにしても機能性は高めた上でドイツ式の暗めの音色は保持しようとする方向に動いているのです。

実際、世界中のどこに行っても、クラリネットの音色はどんどんダーク系に傾いているようで、そう言う流れがますますケルを過去の人にしてしまっているのかもしれません。

しかし、クラリネットの魅力がウラッハのような「ほの暗い音色」だけにあるわけではありません。

そう考えれば、今のダークへダークへと流れていく傾向は必ずしも好ましい動きではないようにも思えます。

確かに、そう言うダークなサウンドというのは聞いていて心地がよいことは事実です。

そして、その心地よさだけに寄りかかっていれば、音楽がもっている微妙なニュアンスなどを単色で塗りつぶしてしまっても、それほど聞き手からの文句はでないとも言えます。

誤解を恐れずに言い切ってしまえば、そう言う安直さの上で胡座をかきたいがためにダーク系のサウンドに傾斜していくのではないかと勘ぐってしまいます。

聞くところによると、ケルはメルテル兄弟が作ったクラリネットを使っていたようで、それは明るくて高音域が痩せない事が特徴だったようです。

ですから、ケルのクラリネットの魅力は伸びやかで明るく、透明感にあふれた高音域にこそあります。

そして、その音色で実に多彩な表情付けを行っていることに気づきます。

そう言うケルの美質がいかんなく発揮されていたのが、ウェーバーの「グランド・デュオ・コンチェルタント」やサン=サーンスの「クラリネットソナタ」あたりだと思います。

楽しさという点では、クライスラーの小品などを集めたレコードなども魅力的でした。

それと比べると、このブラームスのクインテットなどは音楽そのものがダークなので、ウィーン風のダーク・サウンドよりもこっちの方が絶対にいいよ、とは言いきれない部分はあります。

とは言え、クラリネットはダークばかりが魅力じゃないよと言うことを教えてくれるという意味では価値のある録音です。

ただし、多彩な表情付けというのは別の言い方をすればかなり恣意的な解釈と言うことにもなり、そのあたりに「ケルの古さ」を感じる人がいても、それは仕方のないことかもしれません。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

2024-10-31:eikobo

- レジナルド・ケルというクラリネットの音楽を、初めてこの耳で聴くことができました。人づてに、すばらしいと聞いていたのですが、偶然このサイトで、あれこれ聞けました。

解説には、ウラッハほどではというコメントがありましたが、私は、この枯れた細い小枝が搖れるような、微細で陰影が深く、グラデーションが繊細な弾き方に、ものすごい魅力を感じました。ウラッハはしっとりと深い落ち着きのある魅力がありますが、ケルは全く正反対で、とても微妙ですが、中が激しく燃えている夕闇の雄叫びのような搖れがグッときます。

最初聴いたときには、このペラペラした薄いリードの音色は、ジャックランスロと酷似と引きこまれました。ランスロみたいです。が、もっと激しく、あるいは繊細に搖れています。

あとで解説を見たら、フランス系だったのですね。なるほど、オケではドイツ系のほうが收まりがいいかもしれませんが、ソロは、フランス風が聞き応えがあると思います。

すばらしい録音を、いつもありがとうございます。とても感動しました。このサイトの運営されていらっしゃる方に、心から御礼を申し上げます。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-22]

ベートーヴェン:弦楽三重奏曲 第1番 変ホ長調, Op.3(Beethoven:String Trio in E-flat major, Op.3)パスキエ・トリオ:1950年代録音(Pasquier Trio:Recorded on 1950s)

[2026-02-18]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第16番へ長調, Op.135(Beethoven:String Quartet No.16 in F major Op.135)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年4月22日,5月11日&6月1日,3日,12日,20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on April 22, May 11 & June 1, 3, 12, 1957)

[2026-02-16]

スメタナ:わが故郷より(Smetana:from my hometown)(Vn)ヴァーシャ・プシホダ:(P)リディア・ベフトルト 1949年録音(Vasa Prihoda:(P)Lydia Beftot Recorded on 1949)

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)