Home|シューリヒト(Carl Schuricht)|シューマン:交響曲第3番 変ホ長調 「ライン」 作品97

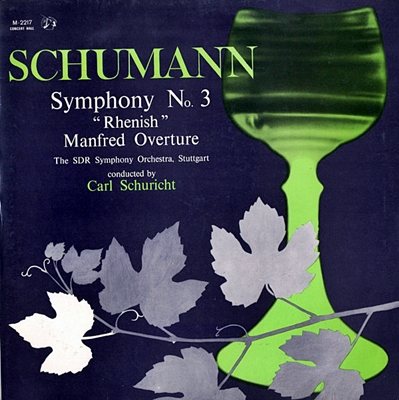

シューマン:交響曲第3番 変ホ長調 「ライン」 作品97

カール・シューリヒト指揮 南西ドイツ放送交響楽団 1960年12月録音

Schumann:Symphony No.3 in E-flat, Op.97, "Rheinische" [1.Lebhaft]

Schumann:Symphony No.3 in E-flat, Op.97, "Rheinische" [2.Scherzo]

Schumann:Symphony No.3 in E-flat, Op.97, "Rheinische" [3.Nicht schnell]

Schumann:Symphony No.3 in E-flat, Op.97, "Rheinische" [4.Feierlich]

Schumann:Symphony No.3 in E-flat, Op.97, "Rheinische" [5.Lebhaft]

祝典的な雰囲気にあふれた作品です

1850年にシューマンはデュッセルドルフ市の音楽監督に就任し、ドレスデンからライン河畔にあるデュッセルドルフに居を移します。これを契機に作曲されたのがこの第3番の交響曲であるために一般に「ライン交響曲」と呼ばれますが、これはシューマン自身が与えた標題ではありません。

ただ、この作品に漂う民族的な舞曲を思わせる雰囲気がライン地方の雰囲気を彷彿させるという話もあるので(ユング君はその「ライン地方の雰囲気」と言うのがどういうものなのかは分からないのですが・・・)、それほど的はずれの標題ではないようです。

どこか内へ内へ沈み込んでいくようなシューマンの交響曲の中で、この第3番のシンフォニーだけは華やかさをふりまいてくれます。とりわけ最終楽章に響くファンファーレは祝祭的な雰囲気を盛り上げてくれます。それから、この前に置かれている第4楽章は全体の構成から見てみると、「間奏曲」のようなポジションにあることは明らかですが、実際に聞いてみるとこの楽章が一番充実した音楽のように思えます。最後に弦のトレモロにのって第1主題が壮麗な姿で復帰してくるところなどはゾクゾクしてしまいます。

こういう形式はベートーベンが確立した交響曲のお約束からは外れていることは明らかです。ベートーベンの交響曲の継承者はブラームスと言うことになっていて、その間に位置するシューマンは谷間の花みたいな扱いを受けているのですが、こういう作品を聞いてみると、確かに方向性が違うことが納得されます。

何気なくさらさらと流れているだけに見えながら、アメリカ的なザッハリヒカイトになっていないのは凄いことなのかもしれません

シューリヒトの音楽と言えば淡彩でさらさららと流れていくというのが一般的です。しかし、50年代の録音などを聞いていると、さらさらと流れているようで、細かく見ていると結構微妙なニュアンスを付与していることに気づく場面があります。しかし、この60年代のコンサート・ホールの録音に関しては、やや薄味の録音も考慮しないといけないのでしょうが、本当にさらさらと流れて終わっていると感じる場面があります。

そんな「さらさらと流れて終わっている」と感じてしまう一枚がこのシューマンの第3番「ライン」の交響曲です。

かなり速めのテンポで始まり、その流れに乗って音楽は最後まで一気に流れていきます。ただし、その速めのテンポはミュンシュのように響きが凝縮することはなくひたすら淡彩の響きで終始します。

しかし、ここでふと考えてしまうのです。

この数日、ヨーロッパとアメリカの「重さ」の違いみたいなもの考えていたのですが、確かに、シューリヒトの演奏からはバルビローリやサヴァリッシュから感じたような「重さ」は感じません。

ならば、そこにはアメリカ的な世界が広がっているのかと言えば、それはもう、全く違っています。

なるほど、もしかしたら、この不思議な感覚こそが、他の指揮者にはないシューリヒトの魅力なのかもしれません。

ただし、この感覚を明瞭な言葉にするのが非常に難しいのです。

シューリヒトという人は、例えばサヴァリッシュのように、地方の歌劇場からたたき上げてケルンやバイエルンの歌劇場のシェフになると言う定番コースとは違うキャリアを歩みました。

彼はそのような表通りを歩むのではなく、そう言う表通りを横目に見ながら、客演活動をメインにこなしてきた人でした。

優れた教養と音楽的才能がありながら、何故にそう言う脇役人生を歩んでしまったのか不思議としか言いようがないのですが、結局はそれがシューリヒトと言う音楽家の骨格を作ったのかもしれません。

ですから、そのさらさらと流れていく「軽さ」はヨーロッパの劇場において継承されてきた約束事などは知った事じゃないと言って、そんなものからは殆どフリーな状態で音楽がやれるアメリカ的な気楽さとは明らかに異なります。

そうではなくて、彼はいわゆるヨーロッパ的伝統というものは知りすぎるほど知り尽くしていました。

しかし、その表通りではなかったキャリアのおかげで、伝統の何たるかは知り尽くしていながら、その「重さ」に絡め取られる「義理」を持つ必要もなかったというのがシューリヒト特有の立ち位置だったのかもしれません。

ですから、この何気なくさらさらと流れているだけに見えながら、それが決してアメリカ的なザッハリヒカイトになっていない演奏というのは、考えようによっては凄いことなのかもしれません。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

2017-11-05:原 響平

- シューリヒトのシューマン交響曲No3と言えば、まず先にパリ音楽院菅と録音した演奏が素晴らしい。シューリヒトの全盛期の演奏というか、非常にパワフルな演奏で、コーダーに生命の息吹を集中させた演奏構成には舌を巻く程だ。さて、今回の10年後演奏は、同じ指揮者が演奏したとは思えないぐらいの差異がある。先ず、演奏に潤いが無い。そして、抑揚感が乏しい為に聴く者に感動を与える事は無い。これは、シューリヒトが意図的に「ライン」と言う呼称を付けられた作品にたいして、荒れ狂う様なライン河と、180度正反対の、静かに、そしてゆっくりと流れる大河のライン河を表現したかったのだと想像する。そのくらい、この演奏は枯れている。残響の無い録音もそれに花を添える。

2018-03-18:クライバーファン

- 前からyoutubeにアップされて知っていた演奏ですが、第1楽章がとても速くて新鮮でした。木管楽器だけで響きが薄くなる箇所も随所にあり、意図した解釈なのか、オーケストラの技量なのかわかりませんが、不思議な響きです。

シューリヒトの演奏は、その後の模範的な演奏とはやはりかなり違う極めて独特なものなので、演奏の良し悪しは別として、この演奏と、パリでやったデッカのモノラル盤ともにCDを買って聞いてみたいと思いました。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-01-07]

ハイドン:弦楽四重奏曲第57番 ハ長調, Op.54, No.2, Hob.3:57(Haydn:String Quartet No.57 in C major, Op.54, No.2, Hob.3:57)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2026-01-05]

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第24番「テレーゼ」 嬰ヘ長調 Op.78(Beethoven:Piano Sonata No.24 in F-sharp major, Op.78 "A Therese")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1958年5月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on May, 1958)

[2026-01-03]

フォーレ:夜想曲第10番 ホ短調 作品99(Faure:Nocturne No.10 in E minor, Op.99)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-31]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第14番嬰ハ短調, Op.131(Beethoven:String Quartet No.14 in C Sharp minor Op.131)ハリウッド弦楽四重奏団1957年6月15日,22日&29日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on June 15, 22 & 29, 1957)

[2025-12-29]

ドビュッシー:ピアノのために(Debussy:Pour le Piano)(P)ジーナ・バッカウアー:1964年6月録音(Gina Bachauer:Recorded on June, 1964)

[2025-12-26]

ハイドン:弦楽四重奏曲第58番 ト長調, Op.54, No.1, Hob.3:58(Haydn:String Quartet No.58 in G major, Op.54, No.1, Hob.3:58)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2025-12-24]

フォーレ:夜想曲第8番 変ニ長調 作品84-8(Faure:Nocturne No.8 in D-flat major, Op.84 No.8)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-24]

フォーレ:夜想曲第9番 ロ短調 作品97(Faure:Nocturne No.9 in B minor, Op.97)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-21]

ベルリオーズ:幻想交響曲 作品14(Berlioz:Symphonie fantastique in C minor, Op.14)コンスタンティン・シルヴェストリ指揮 パリ音楽院管弦楽団 1961年2月6日~8日&11日録音(Constantin Silvestri:Orchestre De La Societe Des Concerts Du Conservatoire Recorded on June 6-8&11, 1961)

[2025-12-18]

J.S.バッハ:トッカータとフーガ ニ短調「ドリア調」 BWV.538(J.S.Bach:Toccata and Fugue in D minor, BWV 538)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)