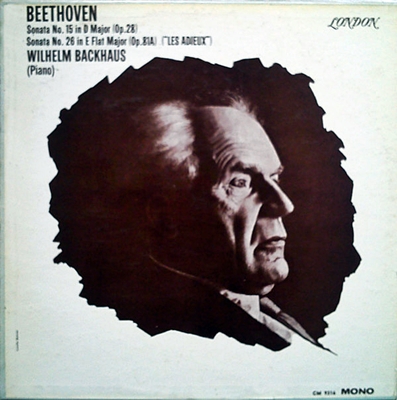

Home|バックハウス(Wilhelm Backhaus)|ベートーベン:ピアノソナタ第15番「田園」 Op.28 ニ長調

ベートーベン:ピアノソナタ第15番「田園」 Op.28 ニ長調

(P)ヴィルヘルム・バックハウス 1961年録音

Beethoven:Piano Sonata No.15 in D major Op.28 "Pastoral" [1.Allegro]

Beethoven:Piano Sonata No.15 in D major Op.28 "Pastoral"[2.Andante]

Beethoven:Piano Sonata No.15 in D major Op.28 "Pastoral" [3.Scherzo: Allegro vivace]

Beethoven:Piano Sonata No.15 in D major Op.28 "Pastoral" [4.Rondo: Allegro ma non troppo]

新進気鋭のピアニストとして人気を博した若き時代の最後を締めくくる作品

それと同じ事が、この作品28のソナタと前作の作品27との間にも指摘できます。

とりわけ前作の「月光」とタイトルのついた作品27の2とこの「田園」とあだ名のついた作品28はほぼ同じような時期に作曲されているのですが、性格は正反対です。

前作では「月を見て狂ったのか!」というほどに激しい主観的感情を爆発させているのに対して、この田園ソナタでは4楽章の古いスタイルに戻るだけでなく、実に穏やかでのびやかな音楽となっています。

この「田園」という表題は出版に際して業者がつけたタイトルなのですが、中間の2楽章はともかく、両端楽章は田園的な雰囲気に溢れているのでそれほど的外れなネーミングではありません。

例えば、第1楽章の冒頭では執拗に低声部でD音が鳴らされるのですが、これはローゼン先生も指摘しているように、バグパイプの響きです。

この冒頭から24小節にわたって響き続けるバグパイプの響きはこの作品の性格を特徴づけていますし、この第1楽章全体に何度もこの響きが登場することで音楽の性格を決定づけています。

また、最終楽章でもこのバグパイプの響きが帰って来ますし、それが中断したあとに歌われるのは明らかにヨーデルです。

そういう意味において、この作品に「田園」というネーミングをしたことはかなりの妥当性があるのです。

出版業者にしてみれば、この時代は田園趣味的な作品が大いに流行したので、そう言う流行を狙ってのネーミングだったのかもしれません。

しかし、ベートーベンはその様な時流を意識しただけの作品を書くはずもなく、例えば第2楽章では左手のスタッカートの上で右手でカンタービレの旋律を歌わせると言うことを執拗に追求しています。

また、クレッシェンドしたかと思うと突然に「p」になったり、スラーの終わりにスファルツァンドしたりという急激な動きも多用しています。

これらは、その指定通りまともに演奏すればかなりグロテスクな音楽になるのですが、それらを丸め込んでしまうと田園的な叙情性が前面に出てきます。

ただし、続く第3楽章のスケルツォはベートーベンらしい皮肉とユーモアに溢れていますから、その流れから言えば第2楽章はグロテスクに表現することを期待していたことは明らかでしょう。

何故ならば、当時の聞き手にとってこの第3楽章でこのような皮肉な音楽を聞かされることは我慢ならないことだったのですが、その反対側には、このような「新しさ」に魅了される人々も現れ始めていたからです。ですから、この作品には確かにのどやかな田園的情緒が溢れているのですが、そのサンドイッチのパンの間にはかなり強めの辛子がきいた具が挟まれているのです。

そして、最後の終結部にはいると今まで抑えに抑えていたものが一気にあふれ出すように爆発するのは「さすがはベートーベン」という感じの音楽になっています。

ベートーベンはこの作品番号で言えば27と28のソナタの後に、いよいよ真にベートーベンらしい世界へと足を踏み入れていきます。

その意味では、この作品は新進気鋭のピアニストとして人気を博した若き時代の最後を締めくくる作品だったと言えます。

ピアノソナタ第15番「田園」 Op.28 ニ長調

- 第1楽章 アレグロ ニ長調 4分の3拍子 ソナタ形式

- 第2楽章 アンダンテ ニ短調 4分の2拍子 三部形式

- 第3楽章 アレグロ・ヴィヴァーチェ ニ長調 スケルツォ

- 第4楽章 アレグロ、マ・ノン・トロッポ ニ長調 8分の6拍子 ロンド

Good job

バックハウスとアラウの録音を聞き比べてみるのは面白い「遊び」かもしれません。当然のことなら、聞くべき対象はバックハウスの場合は58年から69年にかけて行われたステレオ録音の方であり、アラウの方も62年から66年にかけて録音された一番最初の全集録音です。

アラウの仕事はバックハウスの仕事の期間に含まれてしまいますから、お互いが意識しなかったと言えば嘘でしょう。

もっとも、バックハウスは既にかなりの高齢でしたし、ピアノを弾く以外には何の趣味もない人でしたからそれほど気にもかけていなかったかもしれません。

しかし、アラウの方はこの全集録音をはじめたときはピアニストとしてはいよいよこれからという60才でしたから、全く気にしないというのは難しかったでしょう。

そして、聞き比べてみれば、実にザックリとした言い方なのですが、ベートーベンというのはこういう風に演奏するもんだだという伝統的な様式に依拠したバックハウスに対して、今一度スコアにもどって徹底的に読み込んだ成果を問うという姿勢が前面に出ているアラウと言えそうです。

この違いが、結果として以前紹介した清水和音氏の「バックハウスは何故か素人と評論家には人気がある。プロのピアニストが良くないというバックハウスとブレンデルが一番評価が高いという、まあ、おかしな現象でしょうね。」という発言につながるのです。

例えば、このソナタで言えば、明らかに雰囲気が異なるのが第2楽章のアンダンテです。

バックハウスはやや早めのテンポで、ベートーベンが執拗に書き込んだクレッシェンドからピアノへの急転換やスラーの終わりのスファルツァンドなどはあまり気にしないでなだらかに演奏しています。

左手のスタッカートと右手のカンタービレもごく自然に叙情的に処理しています。

それに対して、アラウの方は、やや遅めのテンポで、そう言う細かい部分をこれでもかというほどくっきりと描き出すことで、田園的情緒とはほど遠いグロテスクな雰囲気になることを恐れません。

プロのピアニストが聞けば、バックハウスのピアノは伝統という名に胡座をかいているだけと映るのは当然です。

しかし、素人の聞き手からすれば、アラウは「田園ソナタ」をどうしてこんなにもギクシャクとした音楽にしてしまうんだと訝しく思うはずです。

ただ、アラウにとって気の毒なのは、そう言う田園的情緒からこの作品を切り離そうとしたために、例えば冒頭の連続するD音をバグパイプのように響かせることを拒否してしまっているように聞こえるのです。

それが、結果として作品全体の低声部の響きを抑え気味にしてしまうことにつながり、聞き終わった後の感銘を小さなものにしてしまったような気がします。

それに対して、バックハウスの方は、彼の最大の持ち味である繊細な美しい響きをフルに活用して叙情的な世界を描き出しているのですから、聞き終わった後の感銘は結果としてアラウを上回ってしまいます。

そして、録音はともに「DECCA」ですから、ここで聞くことのできる響きの違いはレーベルの違いによってもたらされたものとは言い難いのです。

そして、抑えに抑えていたものを一気に爆発させる最終楽章の終結部の見事さもバックハウスの方がより自然なように聞こえます。

恐るべし、伝統の世界!!・・・とは思うのですが、それでもこの後の時代を作っていくピアニスト達はこの「伝統」から抜け出すことが必要だったのですから、アラウの仕事もまた充分に「Good job」なのです。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-25]

ハイドン:弦楽四重奏曲第60番 イ長調 Op.55, No.1, Hob.3:60(Haydn:String Quartet No.60 in A Major, Op.55, No.1, Hob.3:60)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-22]

ベートーヴェン:弦楽三重奏曲 第1番 変ホ長調, Op.3(Beethoven:String Trio in E-flat major, Op.3)パスキエ・トリオ:1950年代録音(Pasquier Trio:Recorded on 1950s)

[2026-02-18]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第16番へ長調, Op.135(Beethoven:String Quartet No.16 in F major Op.135)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年4月22日,5月11日&6月1日,3日,12日,20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on April 22, May 11 & June 1, 3, 12, 1957)

[2026-02-16]

スメタナ:わが故郷より(Smetana:from my hometown)(Vn)ヴァーシャ・プシホダ:(P)リディア・ベフトルト 1949年録音(Vasa Prihoda:(P)Lydia Beftot Recorded on 1949)

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)