Home|カラス(Maria Callas)|マリア・カラス スタジオリサイタル(リリック・コロラトゥーラ)

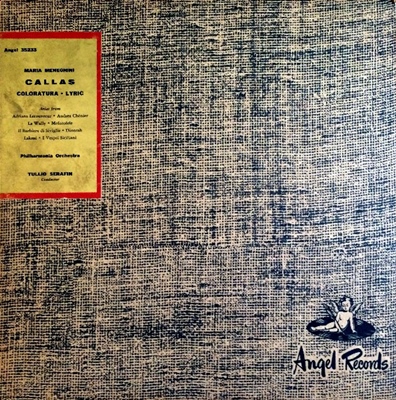

マリア・カラス スタジオリサイタル(リリック・コロラトゥーラ)

(S)マリア・カラス:トゥリオ・セラフィン指揮 フィルハーモニア管弦楽団 1954年9月17,18,20&21日録音

Francesco Cilea:"Adriana Lecouvreur" Ecco: Respiro Appena (Io Son L'umile Ancella), Act 1

Francesco Cilea:"Adriana Lecouvreur" Poveri Fiori, Act 4

Umberto Giordano:"Andrea Chenier" La Mamma Morta, Act 3

Alfredo Catalani:"La Wally" Ebben? Ne Andro Lontana, Act 1

Arrigo Boito:"Mefistofele" L'Altra Notte In Fondo Al Mare, Act 3

Gioachino Rossini:"Il Barbiere Di Siviglia" Cavatina: Una Voce Poco Fa, Act 1

Giacomo Meyerbeer:"Dinorah" Ombra Leggiera (Shadow Song), Act 2

Leo Delibes:"Lakme" Dov' E L'Indiana Bruna? (Bell Song), Act 2

Giuseppe Verdi:"I Vespri Siciliani" Bolero: Merce, Dilette Amiche, Act 5

マリア・カラス スタジオリサイタル(リリック・コロラトゥーラ)

フランチェスコ・チレアによって20世紀初頭に書かれた4幕からなるオペラです。18世紀前半にパリで活躍した実在の女優、アドリエンヌ・ルクヴルールの生涯を描いた作品で、アドリアーナとマウリツィオとの恋物語を軸に、恋敵としてのブイヨン公妃が絡んでくると言うよくあるパターンのオペラです。

「私はいやしい召使です」は第1幕で歌われるアリアで、アドリアーナの素晴らしい演技に皆が賛辞を送ったことに対して「自分は芸術の神に仕える醜いしもべです」と歌います。

チレア:歌劇「アドリアーナ・ルクヴルール」~憐れな花よ

アドリアーナとマウリツィオの仲を裂こうとして、ブイヨン公妃は「マウリツィオより」と書いた小箱に萎れた花を入れてアドリアーナに送りつけます。

アドリアーナはその萎れた花を見てマウリティオを失ったと絶望でし「哀しい花よ」と歌いかけます。

ジョルダーノ:歌劇「アンドレア・シェニエ」~亡くなった母を

映画「フィラデルフィア」の中でこの上もなく感動的に使われたアリアです。

死に直面し、それから逃れられないことを知りながらも、それでも「生きよ」と訴えかけるこのアリアは敗戦にうちひしがれたイタリア国民をも勇気づけました。

カタラーニ:歌劇「ラ・ワリー」~さようなら、ふるさとの家よ

カタラーには今となってはヴェルディやプッチーニの陰に隠れた存在になっていますが、それはあまりにも若くして亡くなってしまったからです。そんなカタラーニの代表作がこの「ラ・ワリー」です。

裕福な地主の娘ワリーと狩人ハーゲンバッハの悲恋物語で、「さようなら、ふるさとの家よ」はワリーが愛するハーゲンバッハと家を出る決意をして歌うアリアです。

ボーイト:歌劇「メフィストーフェレ」~いつかの夜、暗い海の底に

オペラの作曲家と言うよりはヴェルディの台本作家としての方が有名になってしまったのがボーイトです。そんなボーイトが残したオペラの中で唯一生き残ったのがゲーテの「ファウスト」に自らが台本を書いて仕上げた「メフィストーフェレ」です。

「いつかの夜、暗い海の底に」は第3幕の冒頭で牢獄に閉じこめられたマルゲリータが錯乱の中で救いを求めて歌うアリアです。

ロッシーニ:歌劇「セビリャの理髪師」~今の歌声は

ロジーナに一目ぼれしたアルマヴィーヴァ伯爵はバルコニーの下からロジーナのために求愛のカンツォーネを高らかに歌い上げます。そしてロジーナも「今の歌声はこの私の心の中に響いたわ」とその愛を受け入れて歌うのが「今の歌声は」のアリアです。

マイアベーア:歌劇「ディノーラ」~影の歌

村娘ディノーラは、婚約者であるホエルが姿を消したことで、自分は捨てられたと思って狂乱します。そして、夜の森の中で月の光に映った自分の影に向かって話しかけるのが「影の歌」です。いわゆる狂乱の場と呼ばれるアリアです。

すてられたと思い狂乱します。

ドリーブ:歌劇「ラクメ」~若いインド娘はどこへ(鐘の歌)

イギリス人将校と恋に落ちたインドの巫女ラクメの悲恋と言う、これまたよくあるパターンのオペラです。ラクメの父であるバラモン僧が侵入者であるイギリス人将校をおびき出させるためにラクメに歌わせるアリアが「鐘の歌」とも呼ばれる「若いインド娘はどこへ」です。

ヴェルディ:歌劇「シチリア島の夕べの祈り」~ありがとう、愛する友よ

1282年にシチリア島パレルモで起きたフランス支配への暴動の史実に基づくオペラです。第5幕冒頭のアリーゴとエレーナ公女の華やかな婚礼の場面で、エレーナが「皆さん、ありがとう」と歌う有名なアリアです。

マリア・カラス 全盛期の記録

マリア・カラスの声質はリリックからはほど遠いと思われるのですが、それでも聞かせてしまうのには驚かされます。また、いわゆる狂乱の場における超絶的なコロラトゥーラとしては、これほど狂える人は今もって存在しないでしょう。

オペラの全曲を聴いていると、カラスの歌が終わって別の人が歌い出すと、なんだか少しばかりがっかりしてしまう事があります。それは、大きく盛り上がったドラマが急に萎んでしまうような感覚にとらわれるからです。

しかし、こういう「リサイタル」だとがっかり感は味あわないですみます。

ここにおさめられた9曲のアリアはどれもこれもが素晴らしいのですが、個人的には「アンドレア・シェニエ」からの「亡くなった母を」は涙なしには聞けない一押しです。

しかしながら、そう言うアリアを9曲も続けて聴いていると、今度はカラスの毒気がたまってきて大変なことになってきたりもします。(^^;

どうにも難しいものです。

ここからは戯言ですの、読み流してください。

この2年ほどなのですが、アナログ再生を復活させて「マイブーム」になっているのが「藤圭子」と「ちあきなおみ」です。

世間は正直で、中古レコード屋にいってもこの二人は別格で、決して安くはない価格設定であるにもかかわらず、お店に出ればすぐに売り切れます。

長きにわたってクラシック音楽しか聴いてこなかった人なので、演歌なんてものは頭から馬鹿にしていました。

なんと言っても、あそこで描かれる男と女の世界観は聞いていて恥ずかしくなるようなものです。そして、昨今は、恥ずかしさを通り越してまるで「お笑い」の世界のようにすら聞こえてしまいます。

しかし、よく考えてみると、あの馬鹿馬鹿しい世界観はオペラで描かれる男女関係とそれほど遠くないことにも気づかされます。オペラのストーリーなどと言うものはほとんどが「お笑い」ものです。

しかし、その「お笑い」ものの世界が、ひとたび音楽という衣をまとうと情景が一変するのです。

それは、ひとえに歌手の底力とそれをサポートするオケと指揮者の貢献のたまものです。

そして、それとほぼ同じ事が演歌の世界でも存在することを教えてくれたのが「藤圭子」と「ちあきなおみ」でした。

「お笑いもの」としか言いようのない馬鹿馬鹿しい世界観に貫かれた歌詞なのに、彼女たちが「音楽」を伴ってそれを語るとき、その世界は一変するのです。

そして、気づいたのは、この二人とカラスの共通点です。

彼女たちは決して美声ではありません。

藤圭子のドスのきいた声とちあきなおみのハスキーボイスは、カラスの悪声にどこか共通するものがあります。

彼女たちの地声は基本的に低いのですが、その低い声からグンと高音めがけて伸び上がっていくとき、そこにぬ凄みを感じるのです。

これが美空ひばりなんかだと、その途中で見事なまでの技術でファルセットに切り替えて綺麗に高音部が伸びていきます。

しかし、彼女たち悪声トリオは、決してファルセットに逃げることをせずに、剛速球の如く地声のままでかけあがっていきます。

そして、その凄みがドラマを描き出します。

ただし、カラスは化け物です。

彼女の横に藤圭子やちあきなおみを置いてみれば、カラスはF1の化け物マシンであることがよく分かります。

しかし、ジャンルは違えど、彼女たちこそが、人間の声こそが最高の楽器だとよく言われることを証明してみせた歌姫だったことは間違いありません。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-01-16]

ベートーヴェン:管楽三重奏曲 ハ長調, Op.87(Beethoven:Trio in C major, Op.87)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)

[2026-01-10]

バッハ:前奏曲とフーガ ロ短調 BWV.544(J.S.Bach:Prelude and Fugue in B minor, BWV 544)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)