Home|オーマンディ(Eugene Ormandy)|ラフマニノフ:交響曲第2番ホ短調 作品27

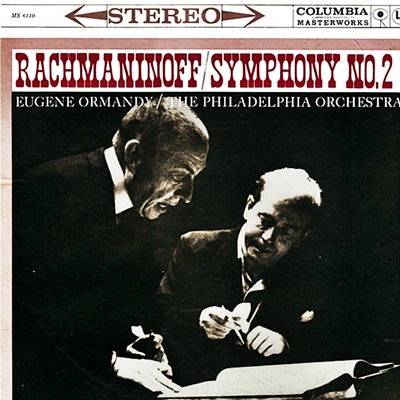

ラフマニノフ:交響曲第2番ホ短調 作品27

ユージン・オーマンディ指揮 フィラデルフィア管弦楽団 1959年4月19日録音

Rachmaninoff:Symphony No.2 in E minor, Op.27 [1.Largo - Allegro moderato]

Rachmaninoff:Symphony No.2 in E minor, Op.27 [2.Allegro molto]

Rachmaninoff:Symphony No.2 in E minor, Op.27 [3.Adagio]

Rachmaninoff:Symphony No.2 in E minor, Op.27 [4.Allegro vivace]

メロディーメーカーとしての真骨頂

この交響曲の第2番は、その挫折と復活の後に書かれた作品です。

ピアノ協奏曲での成功は、ラフマニノフの人生を大きく転換させました。帝国歌劇場の指揮者として大きな成功を収めることができたのも、この協奏曲の大成功があったためです。しかし、ラフマニノフは指揮者としての成功を収めても、自分自身は「作曲家」であるという自負を持っていて、やがて活動の本拠地をロシアからドイツのドレスデンに移します。そして、その地で本格的に取り組んだ作品がこの交響曲の第2番でした。

聞けば分かるように、この作品は1番の革新的な作風は影を潜め、ピアノ協奏曲で成功を収めた路線上で書かれています。そして、初演はラフマニノフ自身の指揮で行われて、予想したとおりの大成功を収めます。

しかし、初演の大成功とは裏腹に、演奏時間の長さや冗長さが嫌われて、その後はマイナー曲の仲間入りをしてしまいます。ラフマニノフ自身もそのような弱点を承知していたようで、たびたび改訂を加えています。ですから、この作品はたまにコンサートで取り上げられる事があっても、初演時のスコアではなくて大幅にカットが施された短縮盤が用いられるのが一般的でした。

そのような事情に大きな変化が起きたのは、プレヴィンによる功績です。彼が1973年に初演時の姿を完全に再現する形で録音をしてから、少しずつこの作品の真価が再認識され、その後は短縮盤による演奏は姿を消していきました。

確かに、20世紀の初頭では、この作品は「長すぎ」て、「冗長」に過ぎたかもしれませんが、その後のマーラーブームを経た耳からすれば決して長すぎもしませんし、その冗長な部分こそが愛すべきところだと思えるようになっていました。

さらに、この作品の受容史で大きな転換点になったのは、テレビドラマの中でこの作品の第3楽章が使われたことです。これがきっかけで多くの女性がレコードショップにこの作品を買い求めに行ったそうです。もちろん、未だにマイナー作品だったので、よほど大きなショップでもなければ在庫があるはずもなく、中には「第2番」と言うことで「ピアノ協奏曲の間違いでしょう」と言うことで、全く違うCDを売ってしまったお店もあったらしいです。

しかし、そのブームも去ってみれば、やはり未だにこの作品はマイナー作品の域を出ないことは事実です。

とは言え、この第3楽章こそは、メロディーメーカーとしてのラフマニノフの真骨頂が現れていることは間違いありません。

それで何の問題があるのでしょうか

オーマンディという男は本当に奇をてらわない奴です。彼が最も配慮するのはオケの響きであって、あとは作品の基本的な形をオーソドックスに造形することに徹しています。これだけ魅力的な響きで、作品のあるがままの姿を提示すれば何の問題があるのでしょうか、と言う呟きが聞こえてきそうです。

シュトラウスの交響詩をまるでミュージカルのように演奏していたスタイルなんかはその典型でしょうか。

そう言う呟きに、全くおっしゃるとおり、何の問題もありませんというスタンスを取れば、彼の演奏のどれをとってもそれほど大きな不満は感じないはずです。

それほどに、彼の演奏と録音の完成度は高いのです。

しかし、そう言う演奏を聴いている狭間に、例えば第二次大戦中のフルトヴェングラーの録音を聞いてしまったりすると、そう言う枠組みの部分だけをキッチリしつらえるだけでは何かが足りないのよね、と思ってしまう人もいるのです。

おそらく両方ともに正しいのだと思います。

そう言えば、シュナーベルが始めてアメリカを訪れて演奏ツアーを行ったときに興行主とトラブルになった話は有名です。

興行主から「あなたは路上で見かける素人、疲れ切った勤め人を楽しませるようなことができないのか」と言われても、「24ある前奏曲の中から適当に8つだけ選んで演奏するなど不可能です」と応じたのは有名なエピソードです。

その結果として、興業は失敗に終わり、興行主から「あなたには状況を理解する能力に欠けている。今後二度と協力することはできない」と言われてしまいます。

24ある前奏曲は確かにそれを最初から最後まで聞き通すのが「芸術」としては正しい姿なのかもしれませんが、時にはその中から幾つかを選んで素敵な時間を提供してほしいと思うのも当然です。疑いもなく、そうやって聞き手に喜びを与えるのもまた芸のうちなのです。

ピアニストでこの芸に徹したのがホロヴィッツでした。猫ほどの知性もないと酷評されても、結果として残った録音を聞けば、そのどれもが光り輝いているのです。

ただ、オーマンディは残念ながら、ホロヴィッツの領域にまで達するこことができなかったようです。(あくまでも私見です。)

おそらく、猫ほどの知性もないという批判を涼しい顔で受け流すのは難しかったのでしょう。(これも、あくまでも私見です。・・・^^;)

この、トレンディドラマで使われてすっかり有名となったラフマニノフの交響曲(第2番)を聞いていて、ふとそんな考えがよぎりました。

もしも、彼がホロヴィッツほどの根性があれば、こんなにも取り澄ましたラフマニノフにはならなかったはずです。プロコフィエフの3つの交響曲もまた同じです。

もっと灰汁の強い表現を追求していれば、その時に何を言われようが、結果として彼の音楽はもっと面白いものになったはずです。

ホロヴィッツが1945年に録音したプロコフィエフの「戦争ソナタ」を聞けば、この両者の開き直りのレベルが全く違うことがはっきり分かります。

結果として、こういう灰汁の強い部分のある作品に対しては意外なほどに相性が悪いのがオーマンディなんだなと思うようになってきました。その灰汁の部分をシュトラウスのように小綺麗にエンターテイメント化できるときはいいのですが、それができないと驚くほど薄味の音楽になってしまいます。

ただし、聴きやすいことは聞きやすくて、それなりに美しいことには事実ですから、「それで何の問題があるのでしょうか?」と言う呟きは聞こえてきそうです。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

2016-09-17:原 響平

- オーマンディーのラフマニノフは1973年盤が芳醇な響きに支えられて人気が高いが、当方は余りにも甘くてねっとりとした演奏で好きになれなかった。1959年盤の演奏は当時のフィラデルフィアサウンドと呼ばれ出したオーマンディーのゴージャスな響きを聴くことが出来る。ねっとり感も少なくメローな響きを随所に散りばめた非常に洗練された演奏。この録音以前に2回モノラルで録音しているから、よほどオーマンディーお気に入りの曲。さて、オーマンディーの演奏スタイルは歴代名指揮者のメロディーラインを際立させる演奏とは違い、色々な音色を一度に響かせる。その技術は大したもの。しかし抑揚感に欠け、奇をてらう表現が少ないため、どちらかというと聴衆の感動は少なく、玄人好みの指揮者からは遠い存在。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)