Home|オーマンディ(Eugene Ormandy)|リヒャルト・シュトラウス:交響詩「ドン・キホーテ」 作品35

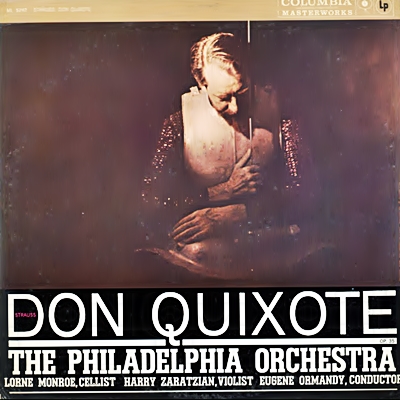

リヒャルト・シュトラウス:交響詩「ドン・キホーテ」 作品35

ユージン・オーマンディ指揮 フィラデルフィア管弦楽団 (Vc)ローン・マンロー (Va)カールトン・クーリー 1961年2月26日録音

Richard Strauss:Don Quixote, Op.35

悲しげな姿の騎士、ドン・キホーテ」の「幻想的変奏曲」

シュトラウスはこの作品のことを「大オーケストラのための、騎士的な性格のひとつの主題による幻想的変奏曲」と名付けています。この「騎士的な性格のひとつの主題」というのは「悲しげな姿の騎士、ドン・キホーテ」のことで、その「幻想的変奏曲」というのは、きわめて自由な形式による変奏によってドン・キホーテの数々の奇行を描いていこうという趣向を表明しています。

とりわけ、この作品で重要なポジションをしめるのが独奏チェロで、これが主人公である「ドン・キホーテ」の性格を表現していきます。

ちなみに、従者であるサンチョ・パンサは独奏ヴィオラで表現されることが多く、貴婦人は木管楽器によって表現されることが多いので、そのあたりは耳をすませて聞くとニヤリとできる場面が多いはずです。

なお、シュトラウスは楽譜の中に物語との関係を書き込んだりはしていないが、ある機会に次のように語ったと伝えられています。

・序奏

ラ・マンチャの村に住む男が騎士のロマンスを読むうちに妄想にふけり、理性を失う中なかで、自分自身がが遍歴する騎士ドン・キホーテになろうと決心する。

・主題

悲しげな姿の騎士、ドン・キホーテ(主題)が独奏チェロで、サンチョ・パンサの主題が独奏ヴィオラ表現される。

・第1変奏

美しい貴婦人「ドゥルネシア」の合図で二人は出発し、風車を巨人と思い込んで戦いを挑む。しかし、たちまちのうちに風車が回り、地面に叩き付けられてしまう。風は弦楽器のトリルで表現される。

・第2変奏

ドン・キホーテは羊の群れをアリファンファロン大王の軍隊と勘違いして戦闘を挑み、たちまちのうちに的を蹴散らして勝利する。羊は金管楽器のフラッター奏法で示される。

・第3変奏

騎士と従者の対話。冒険が嫌になったサンチョの要求・質問・諌言、それに対してドン・キホーテのなだめ・慰め・約束が独奏チェロと独奏ヴィオラで展開される。

・第4変奏

行進してくる懺悔者の一行とドン・キホーテの出会い。ドン・キホーテは懺悔者が携える聖像を誘拐された貴婦人だと思い込み、助け出そうとして一行に突入するが、叩き付けられて失神してしまう。

・第5変奏

ドン・キホーテは戦争の見張りをしながら、遠く離れた架空の恋人ドルシネア姫へ胸の内を打ち明ける。

・第6変奏

サンチョ・パンサは通りかかった不器量な田舎娘を主人にドルシネア姫だと思いこませる。しかい、娘は気味悪がって逃げてしまう。

・第7変奏

女たちにからかわれ、だまされて目隠しをしたドン・キホーテとサンチョ・パンサは、乗せられた木馬を魔法の馬だと信じて空中を騎行し、巨人退治に夢中になる。

・第8変奏

だまされた小舟での予想もしなかった航行、舟歌が歌われる。

・第9変奏

二人の修行僧を悪魔と勘違いして闘いを挑む。驚いて修行僧たちは逃げるが、ドン・キホーテとサンチョ・パンサは意気揚々と旅を続ける。

・第10変奏

光り輝いた月の騎士との決闘でドン・キホーテは大地の打ちのめされる。これによって、ドン・キホーテはついに冒険をあきらめ、羊飼いになる決心をして故郷に向かう。

・終曲

ふたたび正気に戻ったドン・キホーテは最後の日々を瞑想の中で過ごし、静かに自分の生涯を回想する。そして、ドン・キホーテの死。

なお、セルバンテスの小説は、当初は「滑稽本」の傑作として評価されていたが、19世紀のロマン派の時代になると、見果てぬ夢を追い求める偉大でもの悲しい物語という悲劇的な解釈が主流を占めるようになります。しかし、20世紀になると、これを「カーニバル文学」の傑作として解釈する動きも見られます。

「カーニバル文学」とは、

「文学におけるカーニバル性とは、国王の戴冠と奪冠、地位や役割の交代や変装、両義性、シニカルで無遠慮な言葉、などに見られるものである。価値倒錯の世界を創り出す効果を持つ。また、中世によく見られた笑いを隠れ蓑にしたパロディーにも、強いカーニバル性が見られる。中世においても笑いによってならば、聖なるものを俗的に扱うことが許されたのである。聖と俗の交わりや交代、否定(嘲笑)と肯定(歓喜)、死と再生、などが笑いの中で行われた。笑いは社会風刺のために、無くてはならない要素であった。カーニバル文学においても、笑いは極めて重要な要素である。」

と言うものらしいです。

シュトラウスの作品は、19世紀的な悲劇的解釈を下敷きにしたというよりは、明らかにこの物語が持つ「カーニバル性」を前面に押し出した作品のように思えます。しかし、演奏する側にとってはどうにでも料理できる懐の広さを持つ作品でもあるので、そのあたりの解釈をどうするかは結構難しい問題となるように思われます。

なお、チェロのローン・マンローはフィラデルフィアの首席奏者なのですが、64年にバーンスタインがニューヨークフィルに引き抜いています。そして、68年にバーンスタインの指揮でドン・キホーテを録音しています。下手なソリストなどは足元にも及ばない見事さです!!

オーマンディだけが成し遂げた世界

オーマンディという人はほとんどオペラを振らなかったようです。記録によると、メトで「こうもり」を振っているみたいですが(1950年から53年にかけて15回)、それ以外となると見あたりません。この記録に気がついて、ストラヴィンスキーがオーマンディの事を「ヨハン・シュトラウスの理想的指揮者」と鼻であしらったというエピソードを思い出しました。(ショーンバーグ著:偉大な指揮者たち)やはり。この世界でオペラを振らない指揮者というのは一段低くみられるようです。

確かに、ジョージ・セルもタンホイザーの上演でトラブルを引き起こし、それがきっかけとなってオペラの指揮からは身を引きました(オペラほど忌まわしいものはない!!)。しかし、それ以降もザルツブルグの音楽祭などではオペラの指揮を引き受けていますし、何よりも、若い頃からの実績によっていかにすぐれたオペラ指揮者であるかを十二分に証明していました。

そう思ってストラヴィンスキーの嫌みを聞くと、なかなか痛いところを的確についています。

なるほど、オーマンディって、オペラをふれなかったんだ!!

ところがなのです。

何気なく、リヒャルト・シュトラウスの「薔薇の騎士」組曲を聴いてみたのです。

まさに「薔薇の騎士」のダイジェスト版、その語り口の上手さに驚かされました。さらに言えば、管弦楽法の大家であるシュトラウスの凄さを余すところなく描き出したコンサート指揮者としての資質の高さが尋常ではないのです。そして、よく言われるゴージャスな「フィラデルフィア・サウンド」が演奏全体を華やかなものにしています。

ただし、この「フィラデルフィア・サウンド」を言う言葉には注意が必要なことにも気づかされました。

この言葉と、吉田秀和の「文化のキーパー」という言葉が相まって、オーマンディの音にはどこか寝そべっているという誤解を招いてしまった雰囲気があるのです。

しかし、ここで聞くことのできるフィラデルフィア・サウンドの切れの良さには驚かされます。音楽は雄大に流れていくのですが、驚くほどに引き締まって切れがあるのです。

そう思って、それ以外のシュトラウスの交響詩を聴いてみると、どれもこれも華やかでありながら音楽は決して寝そべってはいないのです。まさに完璧なアンサンブルによってシュトラウスの精緻なスコアが描き出されます。それは、「英雄の生涯」でも「ツァラトゥストラはかく語りき」でもティルでもドン・キホーテでも同じです。

シュトラウスの交響詩というのは基本的にはオーケストラによるオペラです。そこでは、ドラマが音だけによって展開されていく世界なのですが、その語り口の上手さには驚かされます。そして、その語り口というのは小難しいことなどは一切表に出さず、常に明るく分かりやすくお話を聞かせてくれるのです。

なるほど、こういう風にお話を聞かせてくれる指揮者って他にはいないよね、と思ってみれば、これこそはオーマンディだけが成し遂げた世界であることに気づかされるのです。ですから、何度も繰り返しますが、そこにセルのような古典的透明性がないとか、フルトヴェングラーのような暗さがない(?)と言って批判するのは、肉屋に行って野菜がおいてないと言って暴れると同じくらいに愚かなのです。

それにしても、セルやライナーやトスカニーニやフルトヴェングラー(これ以上数え上げても仕方がない^^;)の個性は認めても、オーマンディの個性と独自性には駄目出しをするというのは、考えてみれば不思議な話です。そして、それ以上に不思議なのは、これほど見事にドラマを語れるのに、どうしてもっと積極的にオペラを指揮しなかったのかと言うことです。

最も、それもまた、オーマンディの個性と独自性として受け入れるしかないのでしょうね。

<追記>

このドン・キホーテの物語を聞いていて思ったのは、同じ音によるドラマでも、これはオペラではなくてミュージカルみたいだと言うこと。そう思ってツァラトゥストラや英雄の生涯を聞いてみても、そこにあるのはミュージカルを聞くような面白さに溢れていることです。

オーマンディがオペラをあまり指揮しなかったのは、彼の根底にその様な指向があったからかもしれませんね。

なお、チェロのローン・マンローはフィラデルフィアの首席奏者なのですが、64年にバーンスタインがニューヨークフィルに引き抜いています。そして、68年にバーンスタインの指揮でドン・キホーテを録音しています。下手なソリストなどは足元にも及ばない見事さです!!

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-16]

スメタナ:わが故郷より(Smetana:from my hometown)(Vn)ヴァーシャ・プシホダ:(P)リディア・ベフトルト 1949年録音(Vasa Prihoda:(P)Lydia Beftot Recorded on 1949)

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)