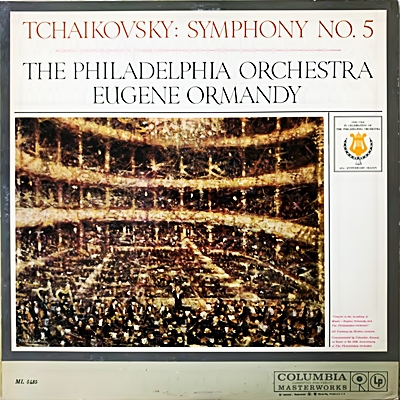

Home|オーマンディ(Eugene Ormandy)|チャイコフスキー:交響曲第5番 ホ短調 作品64

チャイコフスキー:交響曲第5番 ホ短調 作品64

オーマンディ指揮 フィラデルフィア管弦楽団 1959年1月25日録音

Tchaikovsky:Symphony No.5 in E minor, Op.64 [1.Andante - Allegro con anima]

Tchaikovsky:Symphony No.5 in E minor, Op.64 [2.Andante cantabile con alcuna licenza]

Tchaikovsky:Symphony No.5 in E minor, Op.64 [3.Valse. Allegro moderato]

Tchaikovsky:Symphony No.5 in E minor, Op.64 [4.Finale. Andante maestoso - Allegro vivace]

何故か今ひとつ評価が低い

4番が持っているある種の激情と6番が持つ深い憂愁。その中間にたつ5番がどこか「中途半端」というわけでしょうか。それから、この最終楽章を表面的効果に終始した音楽、「虚構に続く虚構。すべては虚構」と一部の識者に評されたことも無視できない影響力を持ったのかもしれません。また、作者自身も自分の指揮による初演のあとに「この作品にはこしらえものの不誠実さがある」と語るなど、どうも風向きがよくありません。

ただ、作曲者自身の思いとは別に一般的には大変好意的に受け入れられ、その様子を見てチャイコフスキー自身も自信を取り戻したことは事実のようです。

さてユング君はそれではどう思っているの?と聞かれれば「結構好きな作品です!」と明るく答えてしまいます。チャイコフスキーの「聞かせる技術」はやはり大したものです。確かに最終楽章は金管パートの人には重労働かもしれませんが、聞いている方にとっては実に爽快です。第2楽章のメランコリックな雰囲気も程良くスパイスが利いているし、第3楽章にワルツ形式を持ってきたのも面白い試みです。

そして第1楽章はソナタ形式の音楽としては実に立派な音楽として響きます。

確かに4番と比べるとある種の弱さというか、説得力のなさみたいなものも感じますが、同時代の民族主義的的な作曲家たちと比べると、そういう聞かせ上手な点については頭一つ抜けていると言わざるを得ません。

いかがなものでしょうか?

残酷な現実

それにしても、オーマンディに対するこの国における評価の低さには驚いてしまいます。先日も何気に我が町の図書館に行き、そこでいささか暇をもてあましていたので、そこで「クラシック音楽大全」という凄い名前の付いたシリーズものを手に取ってみました。

中味を見てみると、交響曲とか協奏曲とか、それぞれのジャンルごとに一冊ずつをあてがって全7冊、さらには「20世紀を感動させた21世紀への遺産800タイトル」と銘打った「まとめ」みたいなものも含めると全8冊のシリーズです。つまりは、「それぞれのジャンル毎にそのジャンルを代表する作品の名録音を全部を網羅しました!「どうだ、参ったか!!」というシリーズなのです。

さらに、凄いのは、それぞれの録音を選んだ評論家先生の簡単なコメントが全ての録音毎に掲載されているのですが、字数制限もあって仕方がない面はあるかと思うのですが、どれを読んでも似たり寄ったりの言葉が並ぶのです。

「ピアノは深々とした響きで、語り口は穏やか」とか、「個性を明確にした表現で味わいの深さでは他を圧倒している」とか、「スケールの大きな表現とビロードのような肌ざわり」とか、「円熟した表現で、強靱な精神力が感じられる演奏」なんてな感じです。ちなみに、これは1ページ分に収められたリスト作品の録音に対するコメントの締めの部分からピックアップしたものです。

ちなみに、これがシューマンの作品になると「その深く澄んだ低音はまるで鋼のように響き」とか「唯一無二と言えるような存在感を与えている」とか「憧憬溢れる叙情の表出が素晴らしい」とか「緊張感の中に展開する叙情を変幻自在の音色で綴っていく」となるのです。

上手いこと言い換えるものだと感心してしまいますが、私もまた気をつけなければいけません。

閑話休題。

言いたいのはそれではありません。

何気に交響曲の1冊を眺めていると、全くオーマンディの名前が出てこないことに気づいたのです。いくら評価が低いといっても皆無と言うことはないだろう!と思ってどんどんページを繰っていったのですが、何処まで行ってもオーマンディの名前は出てきません。そして、全てのページも終わろうかという最後近くになってやっとシベリウスの2番のところで始めて名前が登場し、さらに最後の最後、チャイコフスキーの5番のところでもう一度名前が登場しました。

まさに、驚くべき認知度の低さです。

ただ、最近になって彼の録音をまとめて聞いてみると、何となく分かるような部分もあります。

確かに、オーマンディを文化の「保守者(キーパー)}と断じた吉田大明神の影響はこの国では大きいでしょう。しかし、オーマンディを愛するがゆえに、「吉田秀和みたいな音楽の分からない奴が・・・」みたいな言い方は全く正しくありません。

吉田秀和を向こうに回して「俺と較べればあいつなんか音楽のことは何も分かっちゃいない」と言えるような人はまずはいないのです。他者の業績はきちんと認知する必要があります。

確かに、オーマンディとフィラデルフィア管が作り出す音楽の平均点は決して低くはないと思います。おまけに、このコンビのレパートリーは非常に広いので、たまには違う音楽を演奏しろよ!と言いたくなるクライバーさんなんかとは真逆の存在です。

これほどの多様性に満ちた音楽をこれほどのクオリティで、外れ無しに演奏できるというのは凄いことです。

しかし、オーマンディがこの世を去り、フィラデルフィア管も凋落の一途を辿ってしまった「今」という時代から彼の業績を振り返れば、どうしてもこのコンビでなければ!とか、是非ともこのコンビでの録音で聞いてみたい!と言えるような録音はほとんど見あたらない事にも気づかされます。

では詰まらないのか?と言えばそうではなくて、今ここで聞いてもらっているであろう一連のチャイコフスキーのように、どれを聞いても美しく鳴り響いているのです。

しかし、基本的にそこでの造形はきわめて真っ当でありスタンダードなのです。

当然の事ながら、スタンダードに徹してここまで聞かせるというのは、例えばアバドなんかもそう言う側面があったのですが、結構大変なことなのです。(何もしていないように見えて、聞き進んでいくうちに胸が熱くなってくる。)

しかし、それはまた、スタンダードなだけでは「時間」という審判をくぐり抜けて生き残っていくのは難しいという「残酷な現実」も見せつけられることになるのです。

そして、それこそがこの世界の一番怖い面でもあるのです。同じ時代に、同じように独裁政治体制を敷いてオケに君臨したオーマンディとセルを較べてみれば、「時間」という審判者をねじ伏せてしまうのに必要なものは何なのかが、透けて見えてくるような気がします。

オーマンディの録音を聞きながら、彼にはなくてセルにあったものは何だろうと言う思いが頭から離れません。そして、その思いを持って吉田秀和の言葉を噛みしめてみれば、それは意外なほどに正鵠を得ていたのかもしれません。注意しなければいけないのは、その言葉はオーマンディに対する一方的な非難の言葉ではなかったと言うことです。

それは、守るべき基本すらも満足に守れない昨今の体たらくを眺めてみれば分かるはずです。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

2020-09-23:備前屋の旦那

- チャイコフスキーの後期交響曲で5番だけが評価が低いのは、個人的には不満ではあるもの納得が出来ない話ではありません。

多くの人がチャイコフスキーに求めるのは、4番の様なロシア的な曲か、6番の様な、誤解を恐れず言えば「わざとらしいまでの臭み」を求めるかのどちらかでは無いかと思います。

しかし5番に関して言えばロシア的要素は有るものの、ロマン派リスペクトの強い西欧と東欧の折衷の様な曲になっているので、「コレジャナイ」感にとらわれるのでしょう。

私などはむしろ、その「折衷」こそガ好きなポイントなのですが、こればっかりは好き嫌いですからどうにもなりません。

オーマンディーが日本で評価が低いのは、日本人の「ドイツ好み」癖が影響しているように思います。

「クラシックは重厚長大で重々しく、精神性を重んじなければいけない」という、ある種新興宗教の様な思い込み、これからするとオーマンディーの様などちらかといえばきらびやかで明るい演奏は相容れないのでしょう。

チャイコフスキーの「1812年」などは、そのきらびやかで明るい演奏こそしっくり来るのですが、「1812年」自体が「我こそは正統派クラシックファンである」と自認する方々からすると「チャイコフスキーが書いたとは思えない駄曲」(私の知人による評価だったりする)となってしまいますから、後は自ずと知れたものです。

そんな聞き方、楽しくないと思うんですがね。

これも、「ヒョーロン家」の個人的感想を、あたかも普遍的・科学的な技術情報であるかのように思い込んでしまう日本人の悪癖でしょう。

どんなに評論家が絶賛しても嫌いなものは嫌いだし、どんなに評論化がコキ下ろしても好きだと思えばそれは自分にとって価値の有る音楽なのですから。

だから、いらない先入観はとりあえずどこかにしまっておいて、まずは聞いてみる事が一番だと思いますよ。

で、前置きがおぞましいまでに異様に長くなりましたが、このチャイコフスキーにしてはチャイコフスキーらしい特長が希薄な交響曲第5番、なるほどオーマンディーの手にかかると、足りなかったチャイコフスキー臭の代わりに金管楽器のパートに派手さが加わって親しみやすくなったように感じます。

だからといってストコフスキーの様に「天国へ行ったら作曲家に詫びたい」というほどフリーダムな演奏では有りませんが。

ストコフスキーの手にかかるとモルダウですら「大雨で増水して決壊寸前の川」になってしまいますからね。

で、お前は好きかどうか聞かれれば、実は「チャイコフスキーの5番はショルティーが好きです」としか言いようが無いのですが(テヘ)。

え?、「旦那お得意のドラティはどこに行ったんだ?」って?、はて何の事でしょう?(テヘヘ)。

大体、クラシックといったって、作曲された当時は流行曲だったんです、ヒョーロン家の事など忘れて肩肘張らずに楽しく聞きましょう。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)