Home|マゼール(Lorin Maazel)|メンデルスゾーン:交響曲第4番 イ長調「イタリア」

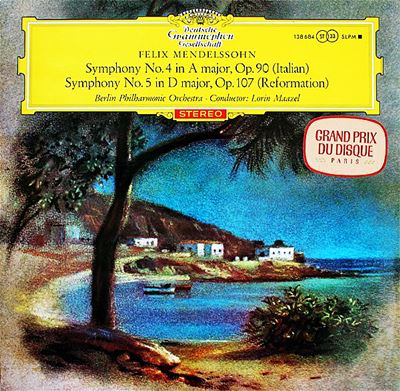

メンデルスゾーン:交響曲第4番 イ長調「イタリア」

ロリン・マゼール指揮 ベルリンフィル 1960年4月録音

Mendelssohn:Symphony No.4 in A major, Op.90 Italian [1.Allegro vivace]

Mendelssohn:Symphony No.4 in A major, Op.90 Italian [2.Andante con moto]

Mendelssohn:Symphony No.4 in A major, Op.90 Italian [3.Con moto moderato]

Mendelssohn:Symphony No.4 in A major, Op.90 Italian [4.Saltarello. Presto]

弾むリズムとほの暗いメロディ

この作品はその名の通り1830年から31年にかけてのイタリア旅行の最中にインスピレーションを得てイタリアの地で作曲されました。しかし、旅行中に完成することはなく、ロンドンのフィルハーモニア協会からの依頼を受けて1833年にようやく完成させています。

初演は同年の5月13日に自らの指揮で初演を行い大成功をおさめるのですが、メンデルスゾーン自身は不満を感じたようで、その後38年に大規模な改訂を行っています。ただ、その改訂もメンデルゾーン自身を満足させるものではなくて、結局彼は死ぬまでこの作品のスコアを手元に置いて改訂を続けました。そのため、現在では問題が残されたままの改訂版ではなくて、それなりに仕上がった33年版を用いることが一般的です。

作品の特徴は弾むようなリズムがもたらす躍動感と、短調のメロディが不思議な融合を見せている点にあります。

通常この作品は「イタリア」という名が示すように、明るい陽光を連想させる音楽をイメージするのですが、実態は第2楽章と最終楽章が短調で書かれていて、ほの暗い情感を醸し出しています。明るさ一辺倒のように見える第1楽章でも、中間部は短調で書かれています。

しかし、音楽は常に細かく揺れ動き、とりわけ最終楽章は「サルタレロ」と呼ばれるイタリア舞曲のリズムが全編を貫いていて、実に不思議な感覚を味わうことができます。

忘れてはいけない録音

若い頃のマゼールの録音のことを「優等生の模範解答」のような「味気なさ」があると評したことがあるのですが、これはそう言う「模範解答」とは真逆なエグさに満ちていて驚かされました。私が感じた「模範解答的な味気なさ」というのは、常に速めのテンポですっきりとした造形でそつなく仕上げて、「これの何処に文句があるのですか?」、みたいな開き直りみたいなものが感じ取れるときでした。もちろん、その「開き直り」に対して、「いやはやごもっとも、何の文句もございません」と言えるときもあるのですが、例えば、レスピーギの「ローマの松」のように、ある種の下品さが必要となるような音楽だと一言か二言は文句も言いたくなるのです。

ところが、このメンデルスゾーンの交響曲に対しては、「速めのテンポですっきり」ではなくて、「速すぎるテンポで限界に挑戦」みたいな事になっているので、驚かされてしまったのです。

そして、若い頃のマゼールには、こういう「意固地」な面もあったのだと再認識させられました。

まずは、まだしもまともな「イタリア」に関してからふれておきましょう。

まずは冒頭の出だしから弾むようなリズムで、この音楽に相応しい「勢い」を強く感じさせてくれます。テンポ設定も快速調ではあるのですが、「速すぎる」と感じることはありません。第2楽章から第3楽章における清潔感溢れる叙情性も素晴らしいです。

最終楽章の、そしてある意味ではこの作品のトレードマークとも言うべき特徴的な「サルタレロ」の切れも抜群です。

とはいえ、どこか「模範解答的」な雰囲気は残ります。どこかベルリンフィルと折り合いをつけながら、常識的な範囲で作品をきちんとまとめたような雰囲気を感じとってしまうのです。ただし、折り合いをつけているがゆえに、例えば第3楽章におけるホルンのソロがひときわ印象的で、未だゲルマン的風情を失わないベルリンフィルの美質が残っていることを教えてくれます。(このホロン、誰が吹いているんだろう?)

凄いのは第5番「宗教改革」の方です。

この作品の成り立ちについては上の方で詳しくふれていますので参考にしてください。ナンバリングは5番という最後の数字が割り当てられているのですが、成立時期は第1番に続く2番目のシンフォニーであり、メンデルスゾーン21歳の時の作品です。

ちなみに、成立時期を整理しておくと以下のようになっています。

- 交響曲第1番 ハ短調:1824年

- 交響曲第5番 ニ長調「 宗教改革」:1830年

- 交響曲第4番 イ長調「イタリア」:1834年

- 交響曲第2番 変ロ長調「讃歌」:1840年

- 交響曲第3番イ短調「スコットランド」:1842年

どうやら、若きマゼールは、自分と同じように若くして才を溢れさせた人の若き時代の作品には強く共感するようです。

冒頭は、有名なドレスデン・アーメンに基づく荘重な序像で始まるのですが、まあ一寸速いかな・・・くらいの雰囲気です。しかし、その序奏が一段落して主部にはいるとガラッと雰囲気が変わります。

ぼんやり聞いていると、あれ?これって「イタリア」だったの?みたいな雰囲気で音楽が急にはずみ出します。

このテンポで音楽が構成されると殆ど別の音楽のように聞こえます。

しかし、マルケヴィッチによればテンポ設定の上限は最小音価の音符が明瞭に聞き取れることらしいので、ここでのベルリンフィルはその基準を見事に満たしています。ですから、決して「速すぎる」と言うことにはなっていません。この急にアクセルを踏み込んだような転換に余裕でついて行くベルリンフィルの合奏能力は一つの聞き所であることは事実です。

そして、第2楽章もこの快速テンポが維持され、叙情性溢れる第3楽章も速めのテンポで、あのイタリアの第2楽章でも聞くことのできた世界が広がっています。

そして、その雰囲気は最終楽章の「神は我がやぐら」からのコラールにも引き継がれていきます。

しかし、その先にこの録音の最大の聞き所が待ち受けています。

この序奏部分が終わって主部にはいると、マゼールは一気にアクセルを全開にします。この切り替えの凄まじさは第1楽章の比ではありません。

この「切り替え」をどうとらえるのかによってこの録音に対する評価が根本から変わってきます。

正直言って、始めて聞いたときはいささか「あざとい」と思いました。しかし、妙に気になるので、珍しいことに日を開けてもう一度聞き直してみました。すると、そこから聞こえてきたのは、その生涯をかけてユダヤとの偏見と闘い続けたメンデルスゾーンその人の姿でした。

つまり、マゼールがこの作品から受け取ったものは、その様なメンデルスゾーンの姿だったのです。

その事に気づいてしまった私は、最後の壮大なコラールを聴いたときに不覚にも涙がこぼれました。

おそらく、これが異形の演奏であることは間違いありませんし、そこにメンデルスゾーンの人生を読み取るのは文学的に過ぎると批判されるでしょうし、深読みに過ぎるのかもしれません。

しかし、一度その様にして耳に響いてしまった以上は、私にとっては最高の「宗教改革」の演奏となってしまったことは確かです。

今となっては、この二つの録音は殆ど忘却の彼方にあると思うのですが、不思議なことにマゼールはこの作品を再録音していません。その事と思い合わせればこの録音は決して忘れてはいけない価値を持っていることだけは申し添えておきます。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

2020-07-03:コタロー

- マゼールはこの曲の第4楽章のティンパニ・パートに改変を加えています。それが、なんと驚くことに、ジョージ・セルが行った改変と瓜二つだったのです。

私は、てっきりセル独自の改変と思っていたのですが、マゼールの前例があったのには大変びっくりさせられました(マゼールのオリジナルなのでしょうか?)。どなたか正確な情報をお持ちの方、ご教示頂けると幸いです。

それにしても、肝心のセルの「イタリア」が当分の間パブリックドメインにならないのは残念至極ですね。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-01-16]

ベートーヴェン:管楽三重奏曲 ハ長調, Op.87(Beethoven:Trio in C major, Op.87)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)

[2026-01-10]

バッハ:前奏曲とフーガ ロ短調 BWV.544(J.S.Bach:Prelude and Fugue in B minor, BWV 544)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-07]

ハイドン:弦楽四重奏曲第57番 ハ長調, Op.54, No.2, Hob.3:57(Haydn:String Quartet No.57 in C major, Op.54, No.2, Hob.3:57)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2026-01-05]

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第24番「テレーゼ」 嬰ヘ長調 Op.78(Beethoven:Piano Sonata No.24 in F-sharp major, Op.78 "A Therese")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1958年5月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on May, 1958)