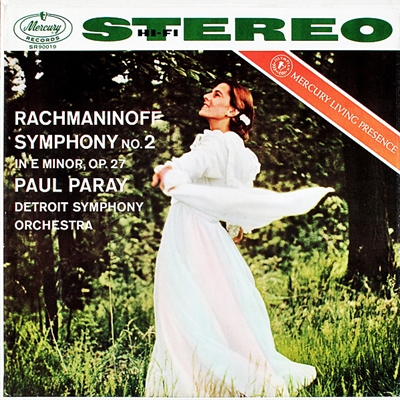

Home|パレー(Paul Paray)|ラフマニノフ:交響曲第2番 ホ短調 作品27

ラフマニノフ:交響曲第2番 ホ短調 作品27

ポール・パレー指揮 デトロイト交響楽団 1957年3月18日録音

Rachmaninoff:Symphony No.2 in E minor, Op.27 [1.Largo - Allegro moderato]

Rachmaninoff:Symphony No.2 in E minor, Op.27 [2.Allegro molto]

Rachmaninoff:Symphony No.2 in E minor, Op.27 [3.Adagio]

Rachmaninoff:Symphony No.2 in E minor, Op.27 [4.Allegro vivace]

メロディーメーカーとしての真骨頂

この交響曲の第2番は、その挫折と復活の後に書かれた作品です。

ピアノ協奏曲での成功は、ラフマニノフの人生を大きく転換させました。帝国歌劇場の指揮者として大きな成功を収めることができたのも、この協奏曲の大成功があったためです。しかし、ラフマニノフは指揮者としての成功を収めても、自分自身は「作曲家」であるという自負を持っていて、やがて活動の本拠地をロシアからドイツのドレスデンに移します。そして、その地で本格的に取り組んだ作品がこの交響曲の第2番でした。

聞けば分かるように、この作品は1番の革新的な作風は影を潜め、ピアノ協奏曲で成功を収めた路線上で書かれています。そして、初演はラフマニノフ自身の指揮で行われて、予想したとおりの大成功を収めます。

しかし、初演の大成功とは裏腹に、演奏時間の長さや冗長さが嫌われて、その後はマイナー曲の仲間入りをしてしまいます。ラフマニノフ自身もそのような弱点を承知していたようで、たびたび改訂を加えています。ですから、この作品はたまにコンサートで取り上げられる事があっても、初演時のスコアではなくて大幅にカットが施された短縮盤が用いられるのが一般的でした。

そのような事情に大きな変化が起きたのは、プレヴィンによる功績です。彼が1973年に初演時の姿を完全に再現する形で録音をしてから、少しずつこの作品の真価が再認識され、その後は短縮盤による演奏は姿を消していきました。

確かに、20世紀の初頭では、この作品は「長すぎ」て、「冗長」に過ぎたかもしれませんが、その後のマーラーブームを経た耳からすれば決して長すぎもしませんし、その冗長な部分こそが愛すべきところだと思えるようになっていました。

さらに、この作品の受容史で大きな転換点になったのは、テレビドラマの中でこの作品の第3楽章が使われたことです。これがきっかけで多くの女性がレコードショップにこの作品を買い求めに行ったそうです。もちろん、未だにマイナー作品だったので、よほど大きなショップでもなければ在庫があるはずもなく、中には「第2番」と言うことで「ピアノ協奏曲の間違いでしょう」と言うことで、全く違うCDを売ってしまったお店もあったらしいです。

しかし、そのブームも去ってみれば、やはり未だにこの作品はマイナー作品の域を出ないことは事実です。

とは言え、この第3楽章こそは、メロディーメーカーとしてのラフマニノフの真骨頂が現れていることは間違いありません。

スタンダードにはなれない偉大さ

ポール・パレーの生年は1886年で、没年は1979年ですから、その生涯はストコフスキー(1882年~1977年)、クレンペラー(1885年~1973年)、ボールト(1889年~1983年)達とほぼ重なります。しかし、彼らと較べてみるとパレーという名前は随分古い時代の人のような気がします。

その最大の理由は、パレーの録音のキャリアが1952年から1963年までのデトロイト時代に集中していて、そこを退いてからは悠々自適の客演活動が中心で、録音活動をほとんど行っていなかったからです。

極東の島国に住まうものにとって、西洋の指揮者の活動等というものは録音を通してのみ垣間見るだけですから、録音活動が途絶えてしまえば「死んだ」も同然です。結果として、彼は60年代の初めに「死んだ」も同然と言うことで、私などは感覚的にはライナー(1888年~1963年)なんかと同じようなとらえ方をしていました。

ただし、ライナーとパレーは生年はほぼ一緒ですから、ライナーの75歳というのは指揮者稼業の中では「早死に」に分類されるのです。

さらに言えばパレーと同じ年のフルトヴェングラー(1886年~1954年)なんてのは、この稼業としては残念無念と言わざるを得ないほどの「早死に」だったわけです。言葉をかえれば、彼は「下り」の時代の芸を残さなかったともいえます。

そして、こういうビッグ・ネームの中にパレーの名前を置いてみると、彼の芸風のオリジナリティが浮かび上がってきます。

言うまでもないことですが、彼に最も近しいのはライナーですが、よく聞いてみると、何か本質的な部分で少し違うような気がします。その「違う」部分こそがパレーのオリジナリティです。

逆に、最も遠くにいるのはフルトヴェングラーです。

ところが、この二人には思わぬところで共通点が存在します。

パレーという人は基本的には「作曲家」でした。

フルトヴェングラーもまた「作曲家」でした。

そして、作曲家としての立ち位置がともに20世紀においては時代遅れ(^^;と言われるようなスタイルであったことが共通しています。

にもかかわらず、指揮者としては真逆と言っていいほどにスタンスが異なるというのは面白い話です。

ただ、21世紀に入って、今さらフルトヴェングラーの作品を録音しようという人はほとんどいないのに対して、パレーの作品は時々録音されているようです。さらには、聞くところによると、彼の作品に惚れ込んでレーベルまで起ち上げて録音する人もいるようです。

もちろん、そんな事で両者の優劣などは論じられるはずもないのですが、それでも、作曲家としてはパレーの方がより本職に近かったことは間違いないようです。

プロの作曲家であれば、言いたいこと、表現したいことは全て楽譜に詰め込んだという思いがあるはずです。

ですから、かなり思い切った言い方をしてしまえば、作曲家が指揮者(演奏家)に求めるものは、その楽譜を大切にして、それを「いかに」表現するかに力を傾注してくれることです。

間違っても、その楽譜を深読みして、そこに「何が」表現されているかを詮索し、その詮索をもとにしてもう一度「今まさに作品が生まれたか」かのように演奏するなどというのはお節介以外の何ものでもないはずです。

ですから、指揮者パレーは、そう言う作曲家パレーの願いに対して常に忠実でした。それを世の人は「ザッハリヒカイト」というイデオロギーで一括りにするのですが、パレーの演奏を聴いていると、そんな「イデオロギー」で括れるようなものではなく、そう言う作曲家の切なる願いから発した演奏だったような気がします。

確かに「楽譜」というものは不完全なもので、作曲家の思いを完璧に盛り込むにはあまりにもアバウトな存在です。しかし、そうであっても、作曲家として可能な限り「音符」という形で己の思いを書き込んだ以上は、演奏する側がそこに何かを忖度して「余分な何か」を付け足すというのは余計なお世話だったはずです。

そして、指揮者パレーが他の作曲家の作品を演奏するときも、その方法論に忠実であったと言うことです。

それと比べれば、フルトヴェングラーという人は、どんな楽譜を前にしても、それを「いかに」表現すべきかを考える前に、そこに「何が」表現されているのかを考えなければ気が済まない人でした。

そう言う意味では、作曲家としてのフルトヴェングラーはどこかプロになりきれない甘さがあったのかもしれません。

ただし、古今東西、どうしたわけか作曲家が自作を指揮すると「面白くない」というのが通り相場です。それは、リヒャルト・シュトラウスやストラヴィンスキーの録音を聞き直してみれば誰もが納得するはずです。

ただ、面白いのは、彼らは何時、何処で演奏しても全くぶれることなく同じような演奏になっていました。

それは、いつも「何が」表現されているかを考え続け、その「何か」を表現するために毎回音楽の形が変わり続けたフルトヴェングラーのスタイルとは正反対です。

時は流れて、今やフルトヴェングラーのように、表現すべき「何か」をいつも考え続けるような指揮者はほぼ絶滅してしまいました。

そして、原典尊重を錦の御旗に、楽譜を「いかに」表現するかに力を尽くす指揮者がこの世界を支配してしまいました。

しかし、そう言う原典尊重の演奏とパレーの演奏を較べてみると、先に述べたように、それもまたどこか違うような気がするのです。

一言で言えば、作曲家の手になる演奏というのは驚くほどに愛想がなさ過ぎるのです。

それと比べれば、プロの指揮者による演奏は原典尊重と言いながら聞き手に対するサービス精神が溢れているのです。つまりは、口では原典尊重と言いながらも、どこか「受けたい」という助平根性が見え隠れし、聞かせどころと「思う」ところがくれば「響きを磨いたり」、「必要以上に盛りあげたり」してサービスしてしまうのです。

作曲家というのは、どんなにかわいい自作であっても、その手のサービス精神は希薄を通り越して皆無と言っていいほどまでに無愛想です。

そして、指揮者としてのパレーの演奏を聴いてみると、作曲家の手になる演奏のように、そう言う助平根性みたいなものが驚くほどに希薄なのです。

とりわけ、Wilma Cozartによるワンポイント録音ですくい取られたがゆえに、その突っ張り方がひときわ鮮やかに浮かび上がってきます。

彼は常に、「余計なことはするな!」という作曲家の願いに驚くほどに忠実なように聞こえるのです。

しかし、その突っ切ったスタンスによって、フルトヴェングラー的なものとは真逆の位置で、怖ろしいまでのパワーに満ちた音楽が存在出来ることを証明して見せました。

フルトヴェングラーの演奏は偉大であるがゆえにスタンダードには不似合いでした。

同じように、パレーの演奏もまたスタンダードにはなれない偉大さが満ちています。

<ラフマニノフ:交響曲第2番 ホ短調 作品27>

ラフマニノフの交響曲第2番と言えば、第3楽章の甘美な旋律が一番有名ですし、そのメロディが唐沢寿明演ずるドラマ(1994年」妹よ)で採用されたことで認知度も一気に上がりました。しかし、このパレーの演奏はそう言う「売りの旋律」にもたれかかるようなことは一切なく、さらにはあちこちに次々と浮かんでは消える美しいメロディに惑わされることなく、一つの連続体として構成しようとしたラフマニノフの「楽譜」を信じて、そうあるべき姿へと献身的に構築していきます。

しかし、その様にして仕立て上げられた交響曲は、一見すると無愛想なように見えながら、聞き終わった後には言いようもない叙情性が染み渡っていることに気づかされます。

最も、こういう作品なんだからもっと濃厚に歌い上げてほしいという人もいるでしょうが、こういうアプローチであってもラフマニノフらしい世界は描けると言うことです。

なお、この時代は全曲版の存在はほとんど知られておらず、カット版を使うことが一般的でした。よって、楽譜を信じたパレーであってもカット版による演奏になっているのは仕方のないことです。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)