Home| 作曲家で選ぶ | HAYDN

その後再びハイドンの名前が登場するのは、1759年、ボヘミアのモルティン伯爵家の楽長に任命されたときであり、この年に交響曲第1番を作曲する。

そして、1761年5月1日には、ハンガリーのエステルハージ侯爵の副楽長に就任してアイゼンシュタットに居を移す。

1766年、楽長ヴェルナーが没するとハイドンは楽長に昇進し、楽団の活動に一切の責任を負うようになる。

1776年からはエステルハージ家の夏の離宮であるエステルハーザ宮での劇場活動が拡大し、ほぼ年間を通して演劇やオペラが上演されるようになると、ハイドンはオペラ楽長として多忙を極めるようになる。

1780年代にはいると、出版社との契約による作曲活動も行うようになり活動の範囲を広げていく。そして、1790年、エステルハージ侯が没すると侯爵家の勤務を離れ、ヨハン・ペーター・ザロモンの依頼もあって91年から92年、そして94年から95年にかけてイギリスを訪れて大成功をおさめる。

1795年、ウィーンに戻ったハイドンはエステルハージ家からの依頼で再度楽長職に戻るが、職務は以前のように多忙なものではなく、またイギリスで聴いたヘンデルのオラトリオに感銘して、この時期、大作オラトリオである「天地創造」「四季」を完成させる。

1802年からはもっぱら編曲活動に携わり、1804年には楽長職から引退する。そして、1809年5月31日、ナポレオン軍がウィーンに侵入する直前にウィーン郊外の自宅で生涯を閉じる。

歴史に「IF」はありませんが、もしモーツァルトが存在しなければ、ハイドンの名前は絶大な輝きを持って古典派の時代に君臨したことでしょう。

1780年代、ハイドンの名声はヨーロッパ中に轟いていました。それに引き替えモーツァルトはザルツブルグの田舎からでてきたばかりの変わり者の青年でしかありませんでした。

それにも関わらずモーツァルトとハイドンは交流を深め、年齢を超えた固い友情で結ばれました。

あの偏狭なモーツァルトもハイドンの才能には敬意を表していたようで、「ハイドン・セット」といわれる一連の弦楽四重奏曲を作曲しています。

しかしそれ以上にハイドンはモーツァルトの天才を理解していたと思います。そして、そのモーツァルトの発する光によって、いつかは自らの音楽もその光の中に色あせていくだろう事も理解していたと思います。

それでもハイドンは、モーツァルトを愛すべき友人として遇しています。

「性格破綻者の群」と言っていい音楽家の中では珍しいほどの人格者であったといわれるハイドンらしい振る舞いです。

しかし、その円満な人格ゆえか、彼の作品にはどうしても乗り越えられない「常識の限界」みたいなものが存在するのも明らかです。

その超えられない限界を、いとも軽々と性格破綻者の代表みたいなモーツァルトが超えていったのを知っているだけに、後の時代のものにとっては、その限界がいやでも目に付きます。。

この事実は、健全な常識人の群である私たちにとっては何とも言えないほろ苦さを感じさせてくれます。

HAYDN

<オーストリア:1732〜1809>

経歴

その後再びハイドンの名前が登場するのは、1759年、ボヘミアのモルティン伯爵家の楽長に任命されたときであり、この年に交響曲第1番を作曲する。

そして、1761年5月1日には、ハンガリーのエステルハージ侯爵の副楽長に就任してアイゼンシュタットに居を移す。

1766年、楽長ヴェルナーが没するとハイドンは楽長に昇進し、楽団の活動に一切の責任を負うようになる。

1776年からはエステルハージ家の夏の離宮であるエステルハーザ宮での劇場活動が拡大し、ほぼ年間を通して演劇やオペラが上演されるようになると、ハイドンはオペラ楽長として多忙を極めるようになる。

1780年代にはいると、出版社との契約による作曲活動も行うようになり活動の範囲を広げていく。そして、1790年、エステルハージ侯が没すると侯爵家の勤務を離れ、ヨハン・ペーター・ザロモンの依頼もあって91年から92年、そして94年から95年にかけてイギリスを訪れて大成功をおさめる。

1795年、ウィーンに戻ったハイドンはエステルハージ家からの依頼で再度楽長職に戻るが、職務は以前のように多忙なものではなく、またイギリスで聴いたヘンデルのオラトリオに感銘して、この時期、大作オラトリオである「天地創造」「四季」を完成させる。

1802年からはもっぱら編曲活動に携わり、1804年には楽長職から引退する。そして、1809年5月31日、ナポレオン軍がウィーンに侵入する直前にウィーン郊外の自宅で生涯を閉じる。

ユング君の一言

歴史に「IF」はありませんが、もしモーツァルトが存在しなければ、ハイドンの名前は絶大な輝きを持って古典派の時代に君臨したことでしょう。

1780年代、ハイドンの名声はヨーロッパ中に轟いていました。それに引き替えモーツァルトはザルツブルグの田舎からでてきたばかりの変わり者の青年でしかありませんでした。

それにも関わらずモーツァルトとハイドンは交流を深め、年齢を超えた固い友情で結ばれました。

あの偏狭なモーツァルトもハイドンの才能には敬意を表していたようで、「ハイドン・セット」といわれる一連の弦楽四重奏曲を作曲しています。

しかしそれ以上にハイドンはモーツァルトの天才を理解していたと思います。そして、そのモーツァルトの発する光によって、いつかは自らの音楽もその光の中に色あせていくだろう事も理解していたと思います。

それでもハイドンは、モーツァルトを愛すべき友人として遇しています。

「性格破綻者の群」と言っていい音楽家の中では珍しいほどの人格者であったといわれるハイドンらしい振る舞いです。

しかし、その円満な人格ゆえか、彼の作品にはどうしても乗り越えられない「常識の限界」みたいなものが存在するのも明らかです。

その超えられない限界を、いとも軽々と性格破綻者の代表みたいなモーツァルトが超えていったのを知っているだけに、後の時代のものにとっては、その限界がいやでも目に付きます。。

この事実は、健全な常識人の群である私たちにとっては何とも言えないほろ苦さを感じさせてくれます。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2025-06-29]

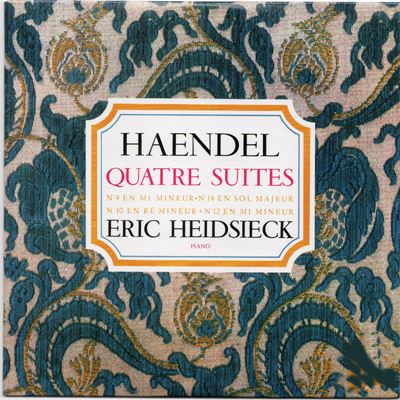

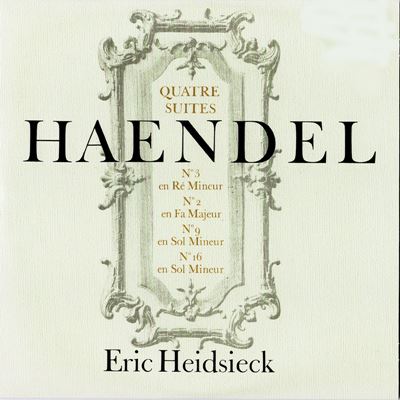

ヘンデル:組曲第12番(第2巻) ト短調 HWV 439(Handel:Keyboard Suite No.12 (Set II) in G Minor, HWV 439)(P)エリック・ハイドシェック:1964年9月18日~21日&30日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n September 18-21&30, 1964)

[2025-06-27]

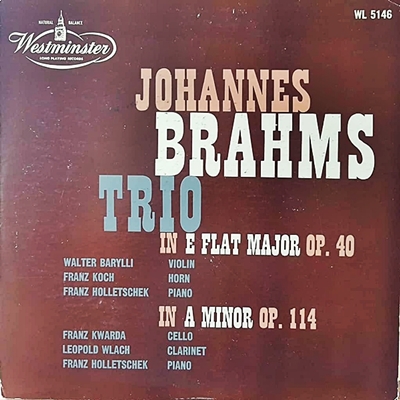

ブラームス:ホルン三重奏 変ホ長調, Op.40(Brahms:Horn Trio in E-flat major, Op.40)(Hr)フランツ・コッホ :(Vn)ワルター・バリリ (P)フランツ・ホレチェック 1952年録音(Franz Koch:(Vn)Walter Barylli (P)Franz Holeschek Recorded on 1952)

[2025-06-25]

バッハ:幻想曲とフーガ ト短調 BWV.542(J.S.Bach:Fantaisie Et Fugue En Sol Mineur, BWV 542)(organ)マリー=クレール・アラン:1959年11月2日~4日録音(Marie-Claire Alain:Recorded November 2-4, 1959)

[2025-06-22]

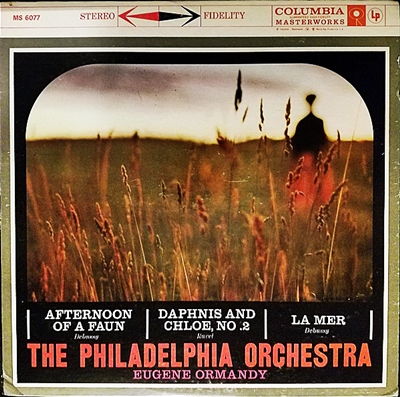

ラヴェル:ダフニスとクロエ第2組曲(Ravel:Daphnis And Chole, Suite No.2)ユージン・オーマンディ指揮 フィラデルフィア管弦楽団 1959年4月19日録音(Eugene Ormandy:Philadelphis Orchestra Recorded on April 19, 1959)

[2025-06-19]

ヘンデル:組曲第16番(第2巻) ト短調 HWV 452(Handel:Keyboard Suite (Set II) in G Minor, HWV 452)(P)エリック・ハイドシェック:1957年9月30日&10月1日~2日録音

[2025-06-15]

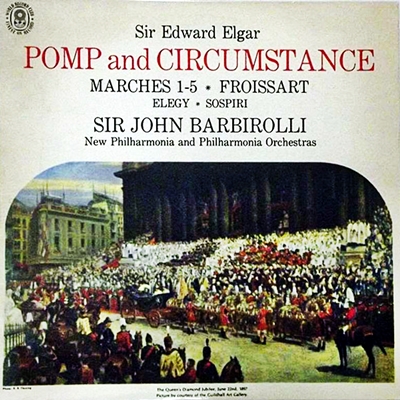

エルガー:ため息 (ソスピーリ), Op.70(Elgar:Sospiri, Op.70)サー・ジョン・バルビローリ指揮 ニュー・フィルハーモニア管弦楽団 1966年7月14日~16日録音(Sir John Barbirolli:New Philharmonia Orchestra Recorded on July 14-16, 1966)

[2025-06-11]

ベートーベン:交響曲第4番 変ロ長調 作品60(Beethoven:Symphony No.4 in Bflat major ,Op.60)ヨーゼフ・カイルベルト指揮 ハンブルク・フィルハーモニー管弦楽楽団 1959年録音(Joseph Keilberth:Hamburg Philharmonic Orchestra Recorded on 1959)

[2025-06-08]

ラロ:スペイン交響曲 ニ短調, Op21(Lalo:Symphonie espagnole, for violin and orchestra in D minor, Op. 21)(Vn)アルフレード・カンポーリ:エドゥアルド・ヴァン・ベイヌム指揮 ロンドン・フィルハーモニー管弦楽団 1953年3月3日~4日録音(Alfredo Campoli:(Con)Eduard van Beinum The London Philharmonic Orchestra Recorded on March 3-4, 1953)

[2025-06-04]

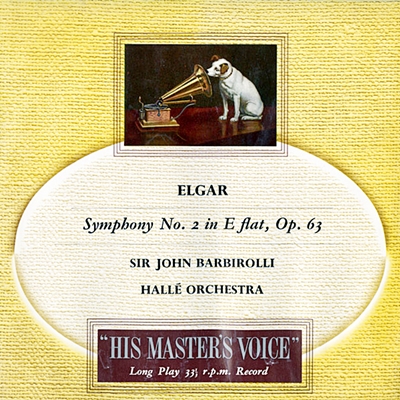

エルガー:交響曲第2番変ホ長調Op.63(Elgar:Symphony No.2 in E-flat major, Op.63)サー・ジョン・バルビローリ指揮 ハレ管弦楽団 1954年6月日~9日録音(Sir John Barbirolli:Philharmonic Hall Recorded on June 8-9, 1954)

[2025-06-01]

ベートーベン:交響曲第2番 ニ長調 作品36(Beethoven:Symphony No.2 in D major)ヨーゼフ・カイルベルト指揮 バンベルク交響楽団 1959年録音(Joseph Keilberth:Bamberg Symphony Recorded on 1959)