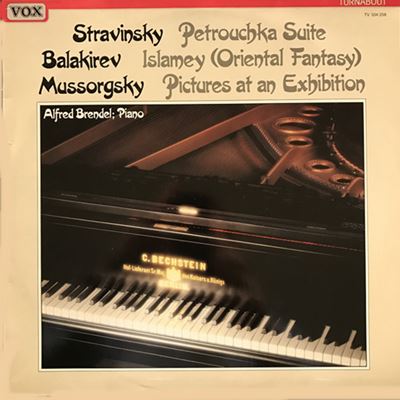

Home|ブレンデル(Alfred Brendel)|ムソソルグスキー:組曲「展覧会の絵」(リムスキー=コルサコフ版)

ムソソルグスキー:組曲「展覧会の絵」(リムスキー=コルサコフ版)

(P)ブレンデル1955年録音

Mussorgsky:組曲「展覧会の絵」(リムスキー=コルサコフ版)

今までの西洋音楽にはない構成

彼は西洋的な音楽語法を模倣するのではなく、むしろそれを拒絶し、ロシア的な精神を音楽の中に取り入れようとしました。

この「展覧会の絵」もガルトマンの絵にインスピレーションを得た10曲の作品の間にプロムナードと呼ばれる間奏曲風の短い曲を挟んで進行するといった、今までの西洋音楽にはない構成となっています。

よく言われることですが、聞き手はまるで展覧会の会場をゆっくりと歩みながら一枚一枚の絵を鑑賞しているような雰囲気が味わえます。

作品の構成は以下のようになっています。

「プロムナード」

1:「グノームス」

2:「古い城」

「プロムナード」

3:「チュイルリー公園」

4:「ヴィドロ」

「プロムナード」

5:「殻をつけたままのヒヨコのバレエ」

6:「ザムエル・ゴールデンベルクとシュミイレ」

「プロムナード」

7:「リモージュの市場」

8:「カタコムベ(ローマ人の墓地)」

9:「ニワトリの足に立つ小屋(ババヤーガ)」

10:「雄大な門(首都キエフにある)

捨てなければいけなかったもの

ブレンデルと言えばついてまわる評価は「中庸」です。そこに「知的」という言葉もついてまわって、この二つを合体すると「正統的な解釈」と言うことになります。つまりは、評論という世界における便利極まる公式の一つである「中庸+知性=正統」という数式によって彼は説明され続けたわけです。さらに「ピアニストが最も評価するピアニスト」という「定理」もどこかからひねり出されて、70年代から80年代にかけては非常に評価の高かった人でした。でも、そう言う「通好み」の渋い芸風というのは、お勉強をしにいくスタンスであるならば「有り難い」のですが、単純に「楽しみたい」のならば、・・・恐れ多い事ながらm(_ _)m・・・、「退屈」と言うことになります。70年代には20世紀を代表する偉大なピアニストという風情で天まで持ち上げられていたのが、90年代には「新しい発見のないピアニスト」などという新しい「定理」が発見されて、いつの間にか敬して遠ざけるような存在になってしまいました。

ただし、以上のことは「日本」という国における受け入れられ方であって、彼の本拠地であるヨーロッパでは最後まで偉大なるピアノのマエストロであり続けました。80年代後半の日本を席巻したのが「ブーニン・フィーバー」だったことを思えば、そのような日本の社会情勢もまたブレンデルにとっては逆風になったのかも知れません。

ブレンデルのピアノというのは、一聴しただけで人を驚かせるようなパフォーマンスとは全く無縁です。

その特徴は、徹底的に考え抜かれた解釈がもたらす繊細極まる造形の素晴らしさにこそあります。その表面は徹底的に彫琢されつくし、その内面は一点の濁りもない透明感によって満たされています。そして、そのような完成度の高い演奏を10年も20年も聞かされ続けて、日本の聴衆の多くは「退屈」さを感じ、ヨーロッパの聴衆は最後まで支持し続けたのです。

しかしながら、そんなことを持ってして、「だから日本人は駄目なんだ・・・!!」なんぞと言うつもりは全くありません。

ブレンデルといえども、若い頃から、そんなしたり顔の大人ではなかったと言うことは、この55年に録音された「展覧会の絵」を聞けばよく分かります。それは、「展覧会の絵」のもう一つの録音(1985年録音)と比較してみれば、その違いは歴然たるものがあります。

誤解を恐れずに言えば、55年のブレンデルは一刀彫りの職人であり、85年のブレンデルは板金職人です。

プロの板金職人は表面を0.001ミリメートルの精度で表面をなめらかに仕上げるそうです。85年のブレンデルの仕事もまた、そのような人間離れした職人技によって支えられています

それに対して、55年録音の「展覧会の絵」は、疑いもなく一刀彫りの職人による仕事です。素晴らしいまでの勢いと思い切りの良さによって造形された音楽は、胸がすくほどの鮮やかさです。しかしながら、当然のことですが、そこには85年録音を特徴づける繊細極まるプロの技はありません。

私は、この二つの録音を聞き比べてみて、真壁仁の「峠」という詩の一節を思い出していました。

「峠は決定をしいるところだ。

峠には訣別のためのあかるい憂愁がながれている。

峠路をのぼりつめたものは

のしかかってくる天碧に身をさらし

やがてそれを背にする

風景はそこで綴じあっているが

ひとつうしなうことなしに

別個の風景にはいってゆけない。

大きな喪失にたえてのみ

あたらしい世界がひらける。」

確かに、人生のある時期において、「ひとつうしなうことなしに 別個の風景にはいってゆけない」のです。

20代のブレンデルは、己の感性を信じて荒々しいまでの率直さで自分の音楽を表現していました。しかし、彼はいつまでのそこで止まっているわけにはいかないのであって、その峠の頂で彼は全く別個の世界へと分け入っていったのです。もちろん、彼が新しく分け入った世界は疑いもなく称賛に値するものでした。しかし、こうして2つの世界を並べてみると、彼が決別せざるを得なかった世界の素晴らしさにため息がもれ、そして、それを捨ててまでも新しい世界に分け入っていったブレンデルの勇気に大きな感動を覚えるのです。

しかし、無茶を承知で言えば、その後のブレンデルは勇を鼓して、さらにもう一つ新しい峠に上ることはなかったのです。

ヨーロッパの聴衆はそんな要求がいかに無茶であるかを理解し、おとなしくブレンデルが分け入った世界を最後まで愛で続けました。

しかし、そこまで大人になれない日本では、無邪気にも「新しい発見のない」「退屈」な演奏と駄目出しをして、彼にもう一つ新しい峠に上ることを要求したのです。

「大人」か「無邪気」かの二択を迫られれば、一般的には「大人」であるべきなのですが、クラシック音楽という世界における聴衆のあり方として、どちらが好ましいのかと聞かれれば、答えはそれほど簡単に出るものではないようです。

注:55年録音は「リムスキー=コルサコフ版」、85年録音は「原典版」を使用しているそうです。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

2013-08-12:taka

- R.コルサコフ版、初めて聴きました。

ラヴェル編のモトとなったということでずっと聴きたいと思っていて、なかなか耳にする機会がありませんでしたが、ようやくその希望を叶えることができました。

版の違いについてアレコレと述べることはしませんが、まずは若々しい演奏に聞き入ってしまいました。同一の演奏家が使用する版を変えているという事実も、なかなか興味深いです。

ちなみに、曲間のプロムナードですが、「小人」と「古城」の間にひとつ、「カタコンブ」と「バーバ・ヤーガ」の間にもうひとつ(こちらの題は「死せる言葉による死者への呼びかけ」等々)、それぞれ存在していると思うのですが、意図的なのでしょうか?

2024-10-19:joshua

- 吉田秀和さんが1950年代に欧米にわたって様々な音楽家の演奏を聴き、また彼・彼女らと直に、また旅先で出会った一流文芸人たち(加藤周一など)と話をしたのは、文庫本で「音楽紀行」となって出ていますが、旅に出た意図はレコードを聴いてるだけでは分からないことがあると悟ったことにあるらしいです。NHKの追悼番組でそれに触れていたように思います。

その吉田さんのmozart評で特に評価が高いのは、ピアノ協奏曲で、あの20番の演奏で取り上げたのがブレンデルでした。

世の中のブレンデル評価については、「いったい何が言いたいのかわからない演奏」とか言われていますが、吉田さんは絶賛と言ってよい高評価。

レコードセールスとは無縁な人だったからかもしれないですね。当時ブレンデル50になりたての頃です。(1980年代)そんな本やテレビをレビューする中で、ようやくブレンデルを聴き始めています。

あ、それから、Wikiで見ましたが、この人、独学の時期が長く、(コンクール歴もブゾーニで4位)、師の後ろ盾が少なかったんじゃないか、と想像しています。退屈なんて言ったらバチが当たりますね。

アラウなんかも味わって聴いていきたいと思っています。わたし自身の満期退職も近づいてきましたし。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)