Home|ワルター(Bruno Walter)|モーツァルト:交響曲第36番 ハ長調 「リンツ」 K386

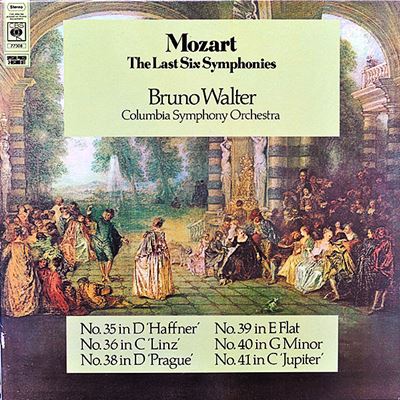

モーツァルト:交響曲第36番 ハ長調 「リンツ」 K386

ワルター指揮 コロンビア交響楽団 1960年2月28日&29日録音

Mozart:交響曲第36番 ハ長調 「リンツ」 K386 「第1楽章」

Mozart:交響曲第36番 ハ長調 「リンツ」 K386 「第2楽章」

Mozart:交響曲第36番 ハ長調 「リンツ」 K386 「第3楽章」

Mozart:交響曲第36番 ハ長調 「リンツ」 K386 「第4楽章」

わずか4日で仕上げたシンフォニ

そして、到着してすぐに行われた演奏会では、ミヒャエル・ハイドンのシンフォニーに序奏を付け足した作品を演奏しました。実は、すぐに演奏できるような新作のシンフォニーを持っていなかったためにこのような非常手段をとったのですが、後年この作品をモーツァルトの作品と間違って37番という番号が割り振られることになってしまいました。もちろん、この幻の37番シンフォニーはミヒャエル・ハイドンの作品であることは明らかであり、モーツァルトが新しく付け加えた序奏部だけが現在の作品目録に掲載されています。

さて、大変な音楽愛好家であったトゥーン伯爵は、その様な非常手段では満足できなかったようで、次の演奏会のためにモーツァルト自身の新作シンフォニーを注文しました。この要望にこたえて作曲されたのが36番シンフォニーで、このような経緯から「リンツ」という名前を持つようになりました。

ただ、驚くべきは、残された資料などから判断すると、モーツァルトの後期を代表するこの堂々たるシンフォニーがわずか4日で書き上げられたらしいと言うことです。いかにモーツァルトが天才といえども、全く白紙の状態からわずか4日でこのような作品は仕上げられないでしょうから、おそらくは作品の構想はザルツブルグにおいてある程度仕上がっていたとは思われます。とは言え、これもまた天才モーツァルトを彩るには恰好のエピソードの一つといえます。

まず、アダージョの序奏ではじまった作品は、アレグロのこの上もなく明快で快活な第1主題に入ることで見事な効果を演出しています。最近、このような単純で明快、そして快活な姿の中にこそモーツァルトの本質があるのではないかと強く感じるようになってきています。第2楽章のアンダンテも微妙な陰影よりはある種の単純さに貫かれた清明さの方が前面にでています。そしてその様な傾向はメヌエットでも最後のプレスト楽章でも一貫しています。

おそらくは4日で仕上げる必要があったと言うことがその様な単純さをもたらしたのでしょう。しかし、その事が決してマイナスにならないところがモーツァルトの凄いところです。

ワルターの伝統的な美意識とオケの現在的な感覚との絶妙なる融合

この録音は長く棚にしまい込まれていて、パブリックドメインの仲間入りをしている事にも気づかずに放置されていました。こんな事になってしまった背景には、ワルターの真価は最晩年のコロンビア響との録音ではなくて、それ以前のモノラル時代やヨーロッパ時代の録音にこそあるのだという「思いこみ」があったからです。しかし、今回、パブリックドメインとなったモーツァルトの録音を聴き直してみて、意外なまでの素晴らしさに「うーん」とうなってしまいました。そして、その「うなってしまった」背景には、私が毛嫌いしてきた「ピリオド演奏」の影響があることを否定できないことに気づかされて、いささか複雑な思いに駆られました。

よく知られていることですが、ワルターのために特別に編成されたコロンビア響は通常のオケと比べれば編成がやや小振りでした。そのために、マーラーなどの録音では響きが物足りなくなって、編集の過程でそれらしくなるように手を加えたりしたことが知られています。

しかし、その編成の小ささが、モーツァルトのシンフォニーでは決してマイナスになっていないどころか、「ピリオド演奏」の洗礼を受けた耳には好ましくさえ思えるようになっていることに気づかされたのです。

これは、同じような時期に録音されたクレンペラーの演奏と比べてみればその違いは歴然とします。おそらくは、ほぼ通常の編成で録音したであろうクレンペラーのモーツァルトは、今の耳からすればあまりにも「鈍重」に過ぎます。それは、何もクレンペラーだけでなくこの時代の巨匠たちの録音に共通するスタイルです。ベーム然り、ヨッフムもまた然り、です。

しかし、ワルター&コロンビア響のモーツァルト演奏は、それら同時代の巨匠たちの録音とは全く雰囲気が異なります。それは、この数年前にヨーロッパに里帰りをして、VPOとポルタメントをかけまくったト短調シンフォニーを演奏した人物と同一だとはとうてい信じがたいほどです。

確かに、小編成ではありながら、低声部をしっかりと響かせた音の作り方はワルター特有のものです。その点については、「ピリオド演奏」とは全く真逆の世界です。しかし、低声部が分厚いにもかかわらず響きの透明性が高く、音の立ち上がりがこの上もなくシャープなのです。

そして、おそらくは、後者の「特質」はワルターの指示と言うよりはオケの「特性」が前面に出た結果なのだと思います。

ワルターは声部のバランスとテンポ設定だけを指示しているだけで、細かいところはオケに任せているような雰囲気がします。その結果、オケの編成の小ささも相まって、ワルターが持っている伝統的な美意識とオケが持っている現代的でシャープな造形意識が絶妙に融合して、実に不思議な世界が出来上がることになったようです。

この録音には、この時代の巨匠たちに共通する巨大で重厚な造形はありませんし、後の時代を席巻するピリオド演奏ほどにはクリアでもなければシャープでもありません。世間では、こういう世界を「中途半端」と切って捨ててしまうのですが、しかし、実際に演奏を耳にすると得も言われぬ魅力があることは否定できないので困ってしまいます。

そこで、しばし沈思黙考して気づかされたのが、テンポ設定の妙です。

こんな言い方をすると実にいい加減なので気が引けるのですが、ワルターの手にかかると、すべの部分が「これ以外にはない」と思えるようなテンポで音楽が進められているように思えるのです。それは、メトロノーム記号でいくつというような単純なものではなく、すべてのフレーズがこのような語り口で話されるべきだと得心がいくようなテンポ設定なのです。そして、このような「芸」を身につけていたのは、モーツァルトに関してはワルター以外には存在しなかったことに気づかされるのです。

このテンポ設定があるが故に、この晩年のモーツァルト録音が「中途半端」なものではなく「希有」なものになり得ているのではないと思う次第です。

やはり、ワルターは長生きして幸せだったようです。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

2012-10-26:Sammy

- 極めてくっきりした録音の中、明快なオーケストラがおおらかに歌い抜いていて、ユングさんの仰る通り懐かしさと新鮮さが絶妙に共存している、そんな印象を受けます。老練さと若々しさが同居したようないわく言い難い感覚が、指揮者と演奏者の両者の存在あってのオーケストラ演奏の妙味を改めて感じさせてくれるような感覚。その上で作品が伸び伸びと開花している感覚がある。素晴らしいと思います。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-01-16]

ベートーヴェン:管楽三重奏曲 ハ長調, Op.87(Beethoven:Trio in C major, Op.87)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)

[2026-01-10]

バッハ:前奏曲とフーガ ロ短調 BWV.544(J.S.Bach:Prelude and Fugue in B minor, BWV 544)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-07]

ハイドン:弦楽四重奏曲第57番 ハ長調, Op.54, No.2, Hob.3:57(Haydn:String Quartet No.57 in C major, Op.54, No.2, Hob.3:57)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)