Home|パレー(Paul Paray)|シューマン:交響曲第2番 ハ長調 作品61

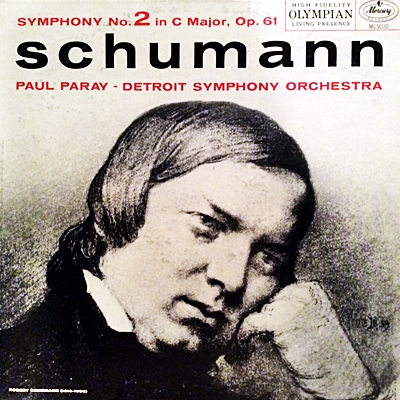

シューマン:交響曲第2番 ハ長調 作品61

パレー指揮 デトロイト交響楽団 1955年5月録音

Schumann:交響曲第2番 ハ長調 作品61 「第1楽章」

Schumann:交響曲第2番 ハ長調 作品61 「第2楽章」

Schumann:交響曲第2番 ハ長調 作品61 「第3楽章」

Schumann:交響曲第2番 ハ長調 作品61 「第4楽章」

作曲家であると同時に、評論家であったのがシューマンです。

しかし、音楽家としてのシューマンの評価となると、その唯一無二の魅力は認めつつも、いくつかの疑問符がいつもつきまといました。特に交響曲のオーケストレーションは常に論議の的となってきました。

曰く、旋律線を重ねすぎているためどこに主役の旋律があるのか分かりにくく、そのため、オケのコントールを間違うと何をしているのか分からなくなる。

そして、楽器を重すぎているため音色が均質なトーンにならされてしまい、オケがいくら頑張っても演奏効果もあがらない、などなどです。

そんなシューマンの交響曲は常に舵の壊れた船にたとえられてきました。

腕の悪い船長(指揮者)が操ると、もうハチャメチャ状態になってしまいます。オケと指揮者の性能チェックには好適かもしれませんが、とにかく問題の多い作品でした。

こういう作品を前にして、多くの指揮者連中は壊れた舵を直すことによってこの問題を解決してきました。その直し方が指揮者としての腕の見せ所でもありました。

最も有名なのがマーラーです。

自らも偉大な作曲家であったマーラーにとってはこの拙劣なオーケストレーションは我慢できなかったのでしょう。

不自然に鳴り響く金管楽器やティンパニー、重複するパートを全部休符に置き換えるというもので、それこそ、バッサリという感じで全曲に外科手術を施しています。

おかげで、すっきりとした響きに大変身しました。

しかし、世は原点尊重の時代になってくると、こういうマーラー流のやり方は日陰に追いやられていきます。

逆に、そのくすんだ中間色のトーンこそがシューマン独特の世界であり、パート間のバランス確保だけで何とか船を無事に港までつれていこうというのが主流となってきました。

特に、原典尊重を旗印にする古楽器勢の手に掛かると、まるで違う曲みたいに響きます。

モダンオケでもサヴァリッシュやシャイーなどは原典尊重でオケをコントロールしています。

しかし今もなおスコアに手を入れる指揮者も後を絶ちません。(ヴァントやジュリーニ、いわゆる巨匠勢ですね。)

そう言うところにも、シューマンのシンフォニーのかかえる問題の深刻さがうかがえます。

しかし、演奏家サイドに深刻な問題を突きつける音楽であっても、、聞き手にとっては、シューマンの音楽はいつも魅力的です。。

例えば、この第3楽章のくすんだ音色で表現される憂愁の音楽は他では絶対に聴けないたぐいのものです。これを聞くと、これぞロマン派のシンフォニーと感じ入ります。

そんなユング君は、どちらかといえばスコアに手を加えた方に心に残る演奏が多いようです。その手の演奏を最初に聞いてシューマン像を作り上げてしまった「すり込み現象」かもしれませんが。

色々と考えさせられる音楽ではあります。

速めのテンポできわめてパワフルに推進していく音楽

一部では非情に評価の高い録音です。そして、実際に聞いてみると、なるほどこれは大したもんだと感心させられます。セルのスタイリッシュなシューマンにパワーが加わったような演奏と言えば想像ができるでしょうか。何と言っても、その剛直きわまる鋼のような響きが実に魅力的です。反面、シューマンの特色である中間色によって塗り込められたような世界から醸し出される夢幻的な世界を期待すると木っ端微塵に打ち砕かれてしまいますので注意が必要です。とにかくザッハリヒカイトという言葉が裸足で逃げていきそうなくらいの割り切れた演奏です。そして、快速テンポから繰り出されるパンチを浴び続けているうちに次第次第に心理的な快感を覚えてくると言うとっても危険な演奏です。

お茶でもすすりながら「今年もいろいろあったけれども、まあ無事に過ごせて良かったね」などと言うふやけた、且つたわけた精神をたたき直すにはもってこいの演奏です。

特に、1番や4番などは録音そのものがかなりデッドで、寄らば切るぞ!!言わんばかりの雰囲気に仕上がっているので、かなり危険な匂いがします。

それらと比べると、3番は適度に残響を取り入れているので、少しは落ち着いて聞くことができます。ただし、速めのテンポできわめてパワフルに推進していくので、迫力満点な事にはかわりはありません。

比較で言えば、2番が一番「真っ当」な演奏のように聞こえます

この4曲を録音順に並べると4番→2番→3番→1番となります。

これは全くの独断によるものですが、「異形」としか言いようのない4番を録音したあとに、

・さすがにこれはやりすぎたかな、少しは真っ当に演奏しよう→2番

・これじゃ、吾らの存在意義はない、やはり信じる道を進むのだ→3番「ライン」

・そうだ、これでいいのだ!!とことんやってやろうじゃないか!→1番

などという思いがあったのではないでしょうか。

もちろん、全くの独りよがりの想像にすぎませんが・・・(^^;

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

2011-06-22:かんのしげる

- そうやって何時もオーケストレーションの問題を指摘されるのがシューマンの交響曲。みんなこの曲は後世まで残らないだろうと思っている。そういうこといわれながらしょっちゅうベートーヴェンみたいに世界中で頻繁に演奏されるのもシューマンの交響曲。邦人作品のどれよりもしっかり歴史に残っているのも事実。

実はシューマンのオーケストレーションは直しようがない。グスタフ・マーラーがいくら手直ししても全く同じ効果。逆にモーリス・ラベルがピアノ曲をオーケストレーションに直した物がいくつかある。あの管弦楽法の天才だからみんな何とかなると思っている。ところが結果は誰がオーケストレーションしても同じ。あの「下手な」オーケストレーションはシューマンの個性そのもので絶対直されることは無い!

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-18]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第16番へ長調, Op.135(Beethoven:String Quartet No.16 in F major Op.135)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年4月22日,5月11日&6月1日,3日,12日,20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on April 22, May 11 & June 1, 3, 12, 1957)

[2026-02-16]

スメタナ:わが故郷より(Smetana:from my hometown)(Vn)ヴァーシャ・プシホダ:(P)リディア・ベフトルト 1949年録音(Vasa Prihoda:(P)Lydia Beftot Recorded on 1949)

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)