Home|バックハウス(Wilhelm Backhaus)|ベートーベン:ピアノ協奏曲第3番 ハ短調 Op.37

ベートーベン:ピアノ協奏曲第3番 ハ短調 Op.37

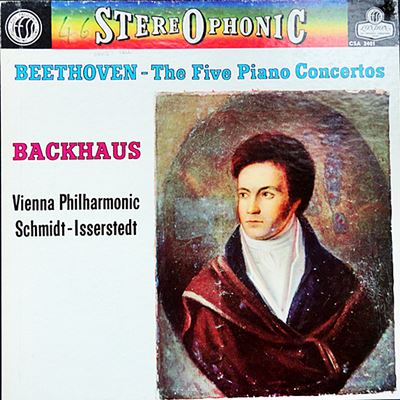

(P)バックハウス ハンス・シュミット=イッセルシュテット指揮 ウィーンフィル 1958年録音

Beethoven:ピアノ協奏曲第3番 ハ短調 Op.37 「第1楽章」

Beethoven:ピアノ協奏曲第3番 ハ短調 Op.37 「第2楽章」

Beethoven:ピアノ協奏曲第3番 ハ短調 Op.37 「第3楽章」

悲愴でもあり情熱的でもあるコンチェルト

偉大な作曲家にはこのような人を驚かすようなエピソードが多くて、その少ない部分が後世の人の作り話であることが多いのですが、この第3番のピアノ協奏曲に関するエピソードはどうやら事実だったようです。

この作品は残された資料から判断すると1797年頃から手を着けられて、1800年にはほぼ完成を見ていたようです。ところが、気に入らない部分があったのか何度も手直しがされて、とうとう初演の時に至っても完成を見なかったためにその様なことになってしまったらしいのです。

結局は、翌年に彼の弟子に当たるリースなる人物がウィーンでピアニストとしてデビューすることになり、そのデビューコンサートのプログラムにこの協奏曲を選んだために、他人にも分かるように譜面を完成させなければいけなくなってようやくにして仕上がることになりました。

ヒラーは手紙の中で「ピアノのパート譜は完全に仕上がっていなかったので、ベートーベンが自分のためにはっきりと分かるように書いてくれた」とうれしそうに記していたそうです。

そんなこんなで、随分な回り道をして仕上がったコンチェルトですが、完成してみると、これは実にもう堂々たるベートーベンならではのダイナミックでかつパセティックな音楽となっています。過去の2作に比べれば、オーケストラははるかに雄弁であり、ピアノもスケールが大きく、そして微妙なニュアンスにも富んだものとなっています。

ただし、作品全体の構成は伝統的なスタイルを維持していますから1番や2番の流れを引き継いだものとなっています。ところが内容的には4番や5番に近いものをもっています。そう言う意味において、この3番のコンチェルトは過渡期の作品であり、ベートーベンが最もベートーベンらしい作品を書いた中期の「傑作の森」の入り口にたたずむ作品だと言えるかもしれません。

mouthpiece of the composer

バックハウスのベートーベンと言えばもっともドイツ的なものとして、その高い精神性が云々されます。そして、その高い「精神性」によって、一部の人は彼のことを神のごとく崇め奉り、また他の人々は同じ事をもって敬して遠ざけるようになってしまいました。それは、どちらのスタンスをとるにしてもバックハウスにとっては迷惑な話だったでしょう。

バックハウスというピアニストを評してもっとも適切なる言葉は「mouthpiece of the composer」に尽きるのではないでしょうか。

まさに、作曲家の代弁者として歌を歌う人、それがバックハウスの本質だったのではないでしょうか。そして、そこに「高い精神性」を見る人がいても不思議には思いませんが、バックハウス自身にとってはそのような「精神性」云々はどうでもいい話だったはずです。彼にとってもっとも大切だったことは作曲家と心を合わせて、その代理人としてピアノを演奏することだったはずです。

そして、これが大切なことですが、そういうバックハウスのスタンスは数あるピアニストの有り様の一つにしか過ぎないと言うことです。そして、その有り様は、新即物主義という時代の潮流に即したものであって、決して綿々と受け継がれてきたドイツ音楽の伝統に則った絶対的なものではないのです。

と言うか、そういう意味における「ドイツ的」なるものは存在した試しはないのです。

「mouthpiece of the composer」としてのバックハウスと対極に位置するのはホロヴィッツです。

彼は何を演奏しても「mouthpiece of the composer」となることを拒否したピアニストでした。彼が演奏すれば、ショパンであれベートーベンであれ、それは全てホロヴィッツの音楽になりました。そして、当然のことですが、その事をもって芸術としての価値を論じるなどは愚の極みです。

スコアを前にして、何もしないバックハウスも素敵ですが、常に何かをせねば気が済まないホロヴィッツも素敵なのです。

そして、贅沢きわまる現在の聞き手は、その日の気分によって選択できるのです。そんな楽しみに、つまらぬ価値論争を持ち込むことは野暮というものです。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-25]

ハイドン:弦楽四重奏曲第60番 イ長調 Op.55, No.1, Hob.3:60(Haydn:String Quartet No.60 in A Major, Op.55, No.1, Hob.3:60)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-22]

ベートーヴェン:弦楽三重奏曲 第1番 変ホ長調, Op.3(Beethoven:String Trio in E-flat major, Op.3)パスキエ・トリオ:1950年代録音(Pasquier Trio:Recorded on 1950s)

[2026-02-18]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第16番へ長調, Op.135(Beethoven:String Quartet No.16 in F major Op.135)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年4月22日,5月11日&6月1日,3日,12日,20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on April 22, May 11 & June 1, 3, 12, 1957)

[2026-02-16]

スメタナ:わが故郷より(Smetana:from my hometown)(Vn)ヴァーシャ・プシホダ:(P)リディア・ベフトルト 1949年録音(Vasa Prihoda:(P)Lydia Beftot Recorded on 1949)

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)