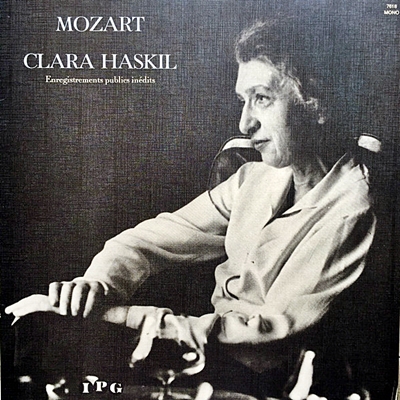

Home|ハスキル(Clara_Haskil)|モーツァルト:ピアノ協奏曲第9番『ジュノム』 K.271

モーツァルト:ピアノ協奏曲第9番『ジュノム』 K.271

P:クララ・ハスキル シューリヒト指揮 シュトゥットガルト放送交響楽団 1952年1月23日録音

Mozart:ピアノ協奏曲第9番『ジュノム』 K.271 「第1楽章」

Mozart:ピアノ協奏曲第9番『ジュノム』 K.271 「第2楽章」

Mozart:ピアノ協奏曲第9番『ジュノム』 K.271 「第3楽章」

突然の芸術的成熟

この飛躍をもたらしたのは、この作品の愛称のもとになっているフランスの若き女性ピアニストであったジュノームとの出会いだと言われてきました。彼女は、この作品が生み出される前年にザルツブルグを訪れて何度か演奏会を行い、その演奏が若きモーツァルトに芸術的インスピレーションを与えてこの作品に結実した・・・と言うのです。

しかし、肝心のこのジュノームという人については、残念ながら詳しいことが分かっていませんでした。

現在のモーツァルト研究の大家たるザスローも次のように述べています。

彼女は偉大なピアニストだったのだろうか?

若くて美くしかったのだろうか?

彼女については何も分かっていない。

結構筆まめでたくさんの手紙を残しているモーツァルトですが、このジュノームに関してはほとんど詳しいことはふれられていません。彼がふれているのは、ミュンヘンでの演奏会でこの作品を演奏したことを父親に告げる手紙で「ジュノミ用」と書いていることと、パリでの滞在時で彼女と再び会ったことをほのめかしていることだけです。そして、重要なことは彼は一度も「ジュノム嬢 Mademoiselle Jeunehomme」とは表現していないことです。

さらに言えば、この作品に「ジュノーム」という愛称をつけたのは第3版のケッヘル番号の改訂を行ったアインシュタインであり、第2版までのケッヘル番号まではその様な愛称がなかったことも知られています。そして、全く自明のことであるかのように「ジュノーム協奏曲」という愛称をつけたアインシュタインなのですが、いったい何を根拠にしてその様なネーミングをしたのかは彼自身全くふれていません。

つまりは、突然のようにアインシュタインによってこのK271の協奏曲は「ジュノーム協奏曲」という名前をつけられたのですが、モーツァルト研究の権威というか、神様のような存在であるアインシュタインが「ジュノーム協奏曲」と名付けたのならば、いったい誰がその事に異を唱えることが出来るでしょうか。結果として、それ以後のケッヘル番号の編集作業ではこのネーミングは疑問の余地のないものとして受け継がれ、今日ではすっかり「ジュノーム協奏曲」という愛称は定着してしまいました。

しかし、それでは、かんじんのジュノームとは何ものなのか?

それが全く持って分からなかったわけです。

ところが、この謎についに終止符がうたれるときがきました。

その第一報はニューヨーク・タイムスの記事で

「A Mozart mystery has been solved at last.」

と報じられました。

この根拠となったのはローレンツという研究者がウィーンの古文書館を調査して発見した事実でした。ただし、この記事はあまり詳しいものでなく、その後ローレンツ自身の発表によって詳細が明らかにされるのですが、その発表までにローレンツのもとには詳細を尋ねるメールが山のように舞い込んだそうです。

彼が古文書館での調査で明らかにした事実は以下の通りです。

まずは、長年「ジュノーム嬢」とされてきた女性は「パリの有名な舞踏家でモーツァルトの親友の一人だったジャン・ジョルジュ・ノヴェールの娘の ヴィクトワール・ジュナミー Victoire Jenamy であった」ということです。そして、ヴィクトワールがなかなかの技量を持ったピアニストだったことも、当時の演奏会評などから明らかになりました。美しかったかどうかは分かりませんが、なかなかのピアニストだったことだけは確かだったようです。

このノヴェールとはその後深いつきあいになり、パリ旅行の時は彼の力を借りてフランス風の大規模オペラの注文をとろうとしています。そして、彼のために「レ・プチ・リアンのためのバレエ音楽」も書いています。

ただし、この作曲に対しては謝礼が支払われることはなかったようで、父親宛の手紙の中で「あらかじめ謝礼がどのぐらい支払われるのか分からないときは、絶対に何も書かないつもりです。今回のは、まったくもってノヴェールへの友情の結果にほかなりません。」などと書いています。

最後に蛇足になりますが、最終楽章にフランス風の宮廷舞踏の音楽が挿入されるのは、ジュノム嬢の祖国フランスをほのめかすウィットだと言われてきましたが、どうやらモーツァルトがそこでほのめかしたのはジュナミ嬢の父親だったようです。

ソリストはつらい・・・ね・・・?

クララ・ハスキルの手になるモーツァルトのピアノ協奏曲をまとめて聴いてみました。ハスキルのモーツァルトと言えば今も評価が高く、一部では神格化されているような向きもありますが、逆にその反動で、あんな演奏のどこがいいのか全く分からないという率直な意見もネット上では散見されます。正直言って、既に内田光子などに代表されるようなすぐれたモーツァルト演奏を既に持っている「現在」から見れば、いつまでもハスキルを天まで持ち上げるのはいかがと思います。

しかし、彼女が活躍した40年代から50年代というのは、モーツァルト言うのは決してクラシック音楽の「本流」ではなかったと言うことも見ておく必要があります。おそらく、モーツァルトがクラシック音楽史における欠くべからざる存在であることが広く一般に認知され始めたのは生誕200年を迎えた1956年を境にしてからです。もちろん、それ以前にもアインシュタインに代表されるようなすぐれた研究や、日本においては小林秀雄の慧眼などもあったのですが、一般的にはクラシック音楽と言えば三大B、とりわけベートーベンこそがその本流であったのです。

そう言う時代背景の中にハスキルのモーツァルト演奏を置いてみれば、一般的には可愛らしくて愛らしい作品としか思われていなかったモーツァルトのピアノ音楽の中に、かくも深い人間的な感情が潜んでいることを見抜いて、それをこの上もない洗練された上品さで表現しきったことには驚きを禁じ得ません。

歴史は決して「阿呆の画廊」ではないのですから、個々の演奏というものもそれぞれの歴史的背景にの中に置いてこそ正当に評価ができるのだと言えます。

疑いもなく、ハスキルの歴史的な演奏を越える多くのすぐれた録音を私たちは持っていますから、それらを無視していつまでもハスキルを持ち上げのは誤りでしょう。それと同じように、内田やピリスの録音と比較してハスキルななんて過去の遺物で聞く価値なしと切って捨てるのも同じ意味で誤りです。

はてさて、実はこんな事を書くためにハスキルの録音を聞き始めたのではなかった、前置きのつもりがとんだ無駄話になってしまいました。

今回、書きたかったのは「ソリスト」は大変、ということだったのです。

今回聞いたセットの中にモーツァルト最後のピアノ協奏曲であるK.595が2曲入っていたのです。

・フェレンツ・フリッチャイ指揮、バイエルン国立管弦楽団 1957年5月7日録音

・オットー・クレンペラー指揮、ケルン・ギュルツェニヒ管弦楽団 1956年9月9日録音

驚いたのは、クレンペラーのぶっきらぼうなサポートの仕方と、それとは対照的とも言えるほどに丁寧で献身的にハスキルを支えるフリッチャイのサポートとの違いです。

クレンペラーと言えば、フォルム重視、厳格なリズムで格調の高い演奏を聴かせるというのが「売り」なのですが、かなり「困ったおじさん」だったと言うことでも有名な指揮者です。そして、ここでは、その「困った」部分が明らかに炸裂しています。

先ほどは「ぶっきらぼう」と表現したのですが、有り体に言えばきわめてぞんざいな演奏でオケの方も適当に鳴らしているだけで、機器用によってはセクハラ親父にいたぶられているような風情すらあります。

それと比べれば、フリッチャイのサポートは最初の一音からして全くの別物かと思えるほどの心のこもった暖かさに満ちています。

もちろん、こう書いたからといって、クレンペラーはフリッチャイに劣るつまらぬ指揮者だったと言っているわけではありません。明らかに、ここでのクレンペラーにはやる気が感じられません。

でも、ハスキルは頑張ってピアノを演奏しなければいけないのであって、このバックの中でも最善を尽くしている様子がよく分かります。

ソリストというのは、いつもいつも万全のサポートが得られるわけではありません。それでも、それを言い訳にすることはできず、その日のコンサートに足を運んでくれたお客さんとの関係で言えばまさに「一期一会」なのであって、どんな状況でもベストを尽くさないといけないのです。

たとえば、

・ピアノ協奏曲第23番K.488 オトマール・ヌシオ指揮、スイス・イタリア放送管弦楽団 1953年6月25日録音

と言う録音があります。

「スイス・イタリア放送管弦楽団」とは聞き慣れないオケですが、かつては本拠地の名を取って「ルガーノ・フィル」と呼ばれていました。シェルヘンと組んで、史上有名な爆裂型ベートーベン交響曲全集を録音したので有名なオケだと言えば思い当たる人もいるでしょう。

オトマール・ヌシオはこのオケを率いていた指揮者ですが、ハスキルという有名なソリストを招いて意欲に満ちているのが出だしの音からしてすぐに分かります。しかし、悲しいかな、その意欲はいつまでも続くことはなく、大事なところで響きが薄くなったり平板になったりして力不足を露呈しています。

それでも、ハスキルは頑張っています。

本当に「ソリスト」は大変です。

ハスキルとフリッチャイはどのような関係にあったのかは知りませんが、このフリッチャイという男は本当に誠実な指揮者です。

・ピアノ協奏曲第19番K.459 フェレンツ・フリッチャイ指揮 ケルン放送交響楽団 1952年5月30日録音

・ピアノ協奏曲第20番K.466 フェレンツ・フリッチャイ指揮 RIAS交響楽団 1954年1月10日録音

このどちらを聞いても、ハスキルへの尊敬と献身が感じられます。

たとえば、有名なニ短調のコンチェルトははっとするほどの暗めの表情で開始されます。しかし、その暗さが幻想的なまでにソッと入ってくるハスキルのピアノを引き立てているのがすぐに分かります。

こういう指揮者ばっかりだったらソリストも幸せなのでしょうが、世の中はそんなに甘くないと言うことです。

そして、最後に聞いたのはジェントルマンとして有名なシューリヒトと、職人クリュイタンスとのコンビです。

・ピアノ協奏曲第9番K.271 カール・シューリヒト指揮 シュトゥットガルト放送交響楽団 1952年5月23日録音

・ピアノ協奏曲第24番K.491 アンドレ・クリュイタンス指揮 フランス国立放送管弦楽団 1955年12月8日録音

どちらも、実に端正で折り目正しいサポートです。クリュイタンスは本番になると突然練習とは違うことをしたりする面もあるのですが、ここではきっちりとサポートしているのが分かります。

おそらく、ソリストというのは、コンサートの直前に会場に乗り込んで直接音を出してみないと、そのコンサートがどのようなものになるのかは分からないのでしょう。どんなに高名な指揮者であっても、偶々その時は調子が悪かったりやる気がなかったりすることもあるでしょうし、オケのレベルがげんなりするようなものであることもあるでしょう。

それでも、ソリストは「一期一会」の出会いを期待して詰めかける観客のためにベストを尽くさなければいけない存在です。

ハスキルのライブ録音を次から次へと聞いてみて、そんな愚につかないことが頭をよぎった土曜の休日でした。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)