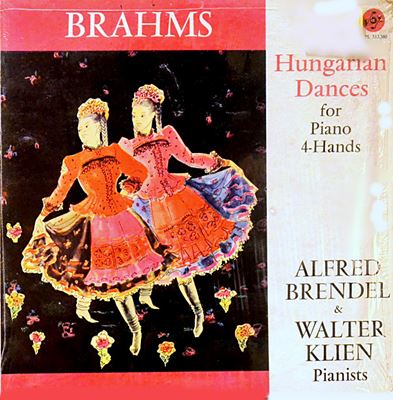

Home|ブレンデル(Alfred Brendel)|ブラームス:ハンガリー舞曲集

ブラームス:ハンガリー舞曲集

(P)アルフレッド・ブレンデル&ワルター・クリーン 1956年録音

Brahms:ハンガリー舞曲集 第1番

Brahms:ハンガリー舞曲集 第2番

Brahms:ハンガリー舞曲集 第3番

Brahms:ハンガリー舞曲集 第4番

Brahms:ハンガリー舞曲集 第5番

Brahms:ハンガリー舞曲集 第6番

Brahms:ハンガリー舞曲集 第7番

Brahms:ハンガリー舞曲集 第8番

Brahms:ハンガリー舞曲集 第9番

Brahms:ハンガリー舞曲集 第10番

Brahms:ハンガリー舞曲集 第11番

Brahms:ハンガリー舞曲集 第12番

Brahms:ハンガリー舞曲集 第13番

Brahms:ハンガリー舞曲集 第14番

Brahms:ハンガリー舞曲集 第15番

Brahms:ハンガリー舞曲集 第16番

Brahms:ハンガリー舞曲集 第17番

Brahms:ハンガリー舞曲集 第18番

Brahms:ハンガリー舞曲集 第19番

Brahms:ハンガリー舞曲集 第20番

Brahms:ハンガリー舞曲集 第21番

ジプシー音楽を下敷きにした作品

しかし、ハンガー舞曲は第5番だけではありません。それ以外にも素敵なメロディがあふれていて、ある意味、その手の才能に恵まれなかったブラームスにしては「愛想」のよい作品に仕上がっています。

この作品が書かれることになるきっかけは、若きブラームスがエドゥアルト・レメーニというヴァイオリニストの伴奏ピアニストとしてどさ回りをしていた頃にさかのぼります。

レメーニはジプシー・スタイルの演奏が持ち味で、暇があればジプシー音楽を演奏していました。ブラームスはその音楽が気に入ったようで、暇があればレメーニが演奏するジプシー音楽をメモしていました。そして、そのメモをもとに少しずつ作品として仕上げていったものがハンガリー舞曲集となったわけです。

ですから、後にブラームスがハンガリー舞曲集を発表したときも、「作曲」とはせずに「編曲」とし、さらに作品番号も与えませんでした。

しかし、このブラームスらしい「謙虚」な姿勢があとから彼を救うことになります。

この作品は当初は出版を断られるのですが、後にブラームスの重要なパートナーとなるジムロックが出版を引き受けます。そして、一般家庭にピアノが普及しはじめた社会情勢も追い風となって、この楽譜は飛ぶように売れます。それは、ジムロックだけでなくブラームスにも大きな経済的成功をもたらすことになります。

この成功を見て頭にきたのがレメーニでした。自分が教えてやったジプシーの音楽を勝手に使って、ブラームス一人だけ大もうけしていたのが許せなかったのでしょう。彼はことあるごとに、ブラームスを自分の作品を盗んだ男だと攻撃しました。

ブラームスはこの攻撃に対して静観を決めつけていたようですが、黙っていられなかったのはジムロックの方だったようで、ついにレメーニとジムロックは裁判で白黒をつけることになります。結果は、ブラームスが「作曲」とはせずに「編曲」とした事、そもそも原作者そのもの特定が難しいことなどから、レメーニの敗訴で決着します。

しかし、この裁判によって、ブラームスは続く第3集・第4集においては出来るかぎり自作の旋律を使うようになり、さらにジプシーの音楽を使うときも徹底的に編曲を施して「盗作攻撃」を受けないように配慮するようになりました。

結果として、前半の10曲と後半の10曲ではずいぶんテイストが変わってしまいました。明らかに、後半の作品の方がブラームス的な洗練を感じますが、前半の作品に見られた奔放なジプシーらしさは失われています。

よって、当然のことながら今も昔も人気が高い作品は前半10曲に集中することになります。

ブラームスは間違いなく偉大な作曲家ですが、この事実の中に彼の唯一とも言えるウィークポイントが浮かび上がってきます。

<第1集>

1. ト短調 (Allegro molto)

2. ニ短調 (Allegro non assai)

3. ヘ長調 (Allegretto)

4. ヘ短調 (Poco sostenutto)

5. 嬰ヘ短調 (Allegro)

<第2集>

6. 変ニ長調 (Vivace)

7. イ長調 (Allegretto)

8. イ短調 (Presto)

9. ホ短調 (Allegro non troppo)

10. ホ長調 (Presto)

<第3集>

11. ニ短調 (Poco andante)

12. ニ短調 (Presto)

13. ニ長調 (Andantino grazioso)

14. ニ短調 (Un poco andante)

15. 変ロ長調 (Allegretto grazioso)

16. ヘ短調 (Con moto)

<第4集>

17. 嬰ヘ短調 (Andantino)

18. ニ長調 (Molto vivace)

19. ロ短調 (Allegretto)

20. ホ短調 (Poco allegretto)

21. ホ短調 (Vivace)

ブレンデルさんご免なさい、私はあなたを誤解していました。

私の中でブレンデルというピアニストはあまり評判がよくありません。なぜ評判が悪いのかと聞かれると、それは、「ブレンデルの演奏は、華麗さや派手さはないものの、中庸を行く知的で正統的な解釈で多くの音楽ファンを惹きつけている。」からですと答えるしかありません。世間では彼の美点として持ち上げられていることが、私の中では全く持って評判が悪いのですから、どう考えても相性のよい相手ではありません。しかし、どうも評判がよくないのは私だけでなく、「世評自体は非常に高いが、どちらかというと、ネットでの評判は悪い傾向での批評が目立つ」とか、「プロの評論家の高い世評とアマチュアの否定的な世評が対照的なピアニストだ」等という言葉によく出会います。

まあ、有り体に言ってしまえば、お上品でハイソな方々には申し分なくお行儀のよいピアニストとして評価されるでしょうが、聞いて面白くなけりゃ何の値打ちもないという一般庶民からすれば、敬して遠ざけたい存在だったわけです。

ところが、何ですか、これは?

これって、本当にあのブレンデルさんが弾いているの?

実は、私、正直に申し上げますと、シフラのハンガリー狂詩曲つながりでこの演奏を引っ張ってきたのです。そして、ピアノ芸人のシフラとお上品なブレンデルを対比して、ブレンデルを笑ってやろうという下心があったのです。

でも、これって立派なピアノ芸人の芸です。お上品な行儀良さなんてどこにもなく、歌うべきところはしっかりと歌い、何よりも思いっきりピアノを鳴らしきっていて実に気持ちがいいです。まさに、ジプシーの音楽です。

ご免なさい、ブレンデルさん、私はあなたのことを長く誤解していました。

そして、あなたのことを「華麗さや派手さはないものの、中庸を行く知的で正統的な解釈で多くの音楽ファンを惹きつけている」などと言った人は地獄に落ちるがよい!!

でも、待てよ。これはブレンデルさんだけでなく「Walter Klien」という聞いたこともないピアニストとの連弾だから、その影響かもしれません。

そこで、調べてみると、ブレンデルさんのデビュー盤はこの少し前の「ペトルーシュカ」と「展覧会の絵」だと言うことが分かりましたので、そちらも聞いてみることにしました。

いやあ、これは実にエグイです。

なるほど、ハンガリー舞曲の方が連弾なのでこの程度で終わっているのであって、若きブレンデルは実にロマンティックであり、何よりもエグイまでにガンガンとピアノを鳴らしきる人だったのですね。どこを探しても、華麗さと派手さに満ちあふれ、中庸で正統的な解釈など薬にしたくても見つかりません。

もう一つ手元に、チェルカースキーの「ペトルーシュカ」があったので聴いてみたのですが、ブレンデルと較べると実に上品でおとなしい演奏に聞こえてしまうので驚いてしまいました。テンポを落としてゆったりとうたっているかと思うと、突然に走り出してピアノをガンガンたたき出すのですから尋常じゃないですね。

ホントに、評論家先生達の批評なんてあてにならないです。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

2010-04-19:Sammy

- ブレンデルとクリーンという、ともにモーツァルト弾きとして評価の高いピアニスト二人がなんとこのような連弾を残していたとは存じ上げませんでした。基本的にはきちんとしていながら、なかなか楽しい連弾ですね。クリーンは昔来日した時にNHK交響楽団との素晴らしいモーツァルトを拝聴した記憶がありますし、NHKでのモーツァルトに関する番組も話題になりましたが、あまり録音に恵まれていませんから、そういう意味でも貴重な録音といってもいいのかもしれません。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)