Home|クレンペラー(Otto Klemperer)|ブラームス:交響曲第3番 ヘ長調 作品90

ブラームス:交響曲第3番 ヘ長調 作品90

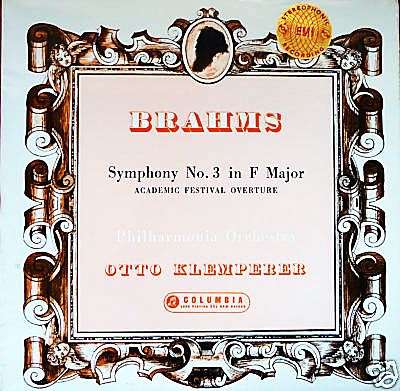

オットー・クレンペラー指揮 フィルハーモニア管弦楽団 1957年3月26,27日録音

Brahms:交響曲第3番 ヘ長調 作品90 「第1楽章」

Brahms:交響曲第3番 ヘ長調 作品90 「第2楽章」

Brahms:交響曲第3番 ヘ長調 作品90 「第3楽章」

Brahms:交響曲第3番 ヘ長調 作品90 「第4楽章」

秋のシンフォニー

理由は簡単で、最終楽章になると眠ってしまうのです(^^;

今でこそ曲の最後がピアニシモで消えるように終わるというのは珍しくはないですが、ブラームスの時代にあってはかなり勇気のいることだったのではないでしょうか。某有名指揮者が日本の聴衆のことを「最初と最後だけドカーンとぶちかませばブラボーがとんでくる」と言い放っていましたが、確かに最後で華々しく盛り上がると聞き手にとってはそれなりの満足感が得られることは事実です。

そういうあざとい演奏効果をねらうことが不可能なだけに、演奏する側にとっても難しい作品だといえます。

第1楽章の勇壮な音楽ゆえにか、「ブラームスの英雄交響曲」と言われたりもするのに、また、第3楽章の「男の哀愁」が滲み出すような音楽も素敵なのに、「どうして最終楽章がこうなのよ?」と、いつも疑問に思っていました。

そんなユング君がふと気がついたのが、これは「秋のシンフォニー」だという思いです。(あー、またユング君の文学的解釈が始まったとあきれている人もいるでしょうが、まあおつきあいください)

この作品、実に明るく、そして華々しく開始されます。しかし、その明るさや華々しさが音楽が進むにつれてどんどん暗くなっていきます。明から暗へ、そして内へ内へと音楽は沈潜していきます。

そういう意味で、これは春でもなく夏でもなく、また枯れ果てた冬でもなく、盛りを過ぎて滅びへと向かっていく秋の音楽だと気づかされます。

そして、最終楽章で消えゆくように奏されるのは第一楽章の第1主題です。もちろん夏の盛りの華やかさではなく、静かに回想するように全曲を締めくくります。

そう思うと、最後が華々しいフィナーレで終わったんではすべてがぶち壊しになることは容易に納得ができます。人生の苦さをいっぱいに詰め込んだシンフォニーです。

実に真っ当で立派な演奏

クレンペラーと言えばその厳格なフォルムと遅いテンポがトレードマークになっています。しかし、それはモントリオール空港でタラップから転落して大怪我をし、その結果として椅子に座って指揮をせざるを得なくなった1954年以降のスタイルです。それ以前のクレンペラーはとんでもない快速テンポで全曲を押し切ったりすることも多く、生涯を通じてあのような演奏スタイルをを貫いていたわけではありません。さらに言えば、1958年には「寝たばこ事件」を引き起こして全身大火傷(x_x)、指揮棒すらももてないような状態に陥ってしまいます。これ以後はさらにテンポが落ちていき、まさに多くの方が思い浮かべるであろうあのスタイルができあがりました。

さて、問題はここからです。

以前、クレンペラーのあの遅いテンポは精神性云々などとは関係なく、ただ単に肉体的なダメージと衰えという『老化』からきた産物にしかすぎないと書いたことがあります。その結果として、それはそれはたくさんの方から「お叱りとご批判のメール」をいただきました。(^^;

それらを総合すると、「お前みたいなやつには一生かかってもクラシック音楽の持つ深い精神性ななどは分からない」というものでした。まあ、個人的にはそんなものは分からなくても一向かまわないのですが、これでよく分かったことは、多くの方があの晩年のスタイルを高く評価し愛していると言うことです。

もちろん、「いいな!」と思う録音もたくさんあります。ベートーベンの7番とかメンデルスゾーンの3番とか・・・。でも、つきあいきれんなぁ!というのもたくさんあります。(特に、昨今よく出てきた晩年のライブ録音)

そして、そう言う方々の多くは、晩年スタイルが徹底されていない50年代中期の録音をほとんど省みない、もしくは評価しないと言うことにも気づかされました。

その「省みられない」、もしくは「評価されない」の典型が、この56年〜57年にかけて録音されたブラームスの交響曲全集です。

クレンペラーはブラームスを愛していたと思います。コンサートでもよく取り上げていますし、フィルハーモニア管との録音を始めた時にも、真っ先にこの全集を仕上げています。

しかし、何故か、あまり、・・・いや、殆どといっていいほどこの全集が話のネタに取り上げられることはありません。

それも多くの人がダメ出しをした結果評価されなくなったのではなく、とにかく話題として浮かび上がってこないのです。

これがマーラーやブルックナーの演奏ならば多くの人からダメ出しの批判を受けながらも、それでも他方には評価する人もいて、その結果として、時々は話題に上ってきます。それに対して、このブラームスの演奏に関しても良いという声も悪いという声も聞こえてくることは希で、ホントに忘れ去られたかのように話題にならないのです。

聞いてみれば、実に立派なブラームス演奏なだけに、実に不思議な話です。

おそらく、日本におけるクレンペラーという指揮者の「レゾンデートル」は「異形」にあるのでしょう。それは、逆に言えば、真っ当でスタンダードな演奏をするクレンペラーというのは、「良い悪い」以前に興味をひかないという事なのではないでしょうか。

まずは第1番ですが、驚くほどに真っ当な演奏です。テンポ設定はやや早めの部類にはいるのでしょうが、セカセカした印象は受けません。それは作品全体のフォルムが実にかっちりと作られているからで、ある意味では極めて優等生的な演奏です。ただ、晩年のクレンペラーを特徴づける雄大なイメージは乏しいかもしれません。

また、この第1番というシンフォニーには、どこか青春の澱のような気負いや突っ張った雰囲気があるのですが、この演奏ではそう言う尖った部分がかっちりとしたフォルムの中に押し込められているような不満が残ります。

とは言っても、トータルで見れば実に立派なブラームスです。

そして、そう言う尖った部分が綺麗に整理された第3番だと、上で述べたような不満は殆ど感じません。

情緒にもたれることなくかっちりとしたフォルムの中から寂寞とした雰囲気がにじみ出してくる演奏は、全4曲の中では一番成功しているのではないでしょうか。

実は、セルのブラームスにも同じ事が言えて、フォルム重視でブラームスを演奏すると、3番がもっとも相性がいいようです。

次に第2番ですが、これに関しては前半の3楽章がいささか窮屈な感が否めません。もちろん、ブラームスの『田園交響曲』という先入観にとらわれる必要はないのですから、こういうかっちりとした演奏があっても良いとは思うのですが、聞いていてあまり楽しくないのも事実です。

ただし、最終楽章の圧倒的迫力は、このようなアプローチによってもたらされたものであることは明らかで、結果的にはいささか不満を感じた前半部分を帳消しにしてしまうほどの力を持っています。

ホントに、困ったものです。

そして、最後の第4番ですが、これは全4曲の中では最も『異形』に近い演奏家もしれません。これほどゴツゴツ感のある第4番も珍しいのではないでしょうか。特に、最終楽章のパッサカリアは、あの音形が聞き手にもはっきりと分かるように、念押しするようにきっちりと提示されています。個人的にはいささか煩わしく感じないでもありませんが、他では聞けないテイストを持った演奏であることは事実です。

全体を通してまとめてみれば、極めて真っ当ななテンポ設定と、キチンとしたフォルム重視の、実にスタンダードな演奏だと言うことです。部分的には『おや?』という異形な部分があることも事実ですが、全体的に見てみれば、実に真っ当で立派な演奏です。

そして、この「真っ当で立派」というのが、何とも扱いに困るのでしょう。

こんな真っ当な演奏をするクレンペラーというのは心情的に好きになれない、でも聞いてみれば確かに立派な演奏なのでケチをつけるのも躊躇われる、それなら「敬して遠ざけ」ておこうと言うことになったのではないでしょうか。

もちろん、これはあまりにも「深読み」がすぎるのかもしれません。しかし、クレンペラーと言えば、あの超スローテンポによる異形の演奏しかイメージできない人がいたならば、一度はこんなにもまともな演奏をしていた時代があったことを知っておいても良いのではないでしょうか。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

2009-11-02:壽圓正博

- 私のブラームス初体験がこの録音でした。(1970年代のことゆえ、もちろん、アナログレコードです。)それで、ブラームスの交響曲にはまってしまいました。しかしながら、生コンサートも含めて、なかなか、このクレンペラーに匹敵する演奏に出会っていません。他の人は知りませんが、私にとっては最高のブラームス3番です。まず、演奏もよいのですが、音の響きも非常によい。よく似た響きにクーベリックの演奏がありますが、それの解説によるとヴァイオリンが左右対向配列のオケとのこと、クレンペラーのこの演奏も間違いなくヴァイオリンが左右対向で中央に中低音を配置したオケと思います。ブラームスにはこの配置が合っていると思います。

変な話ですが、レコードで聞いたときと、CDになって聞いたときでは、間違いなくCDの方が音はクリアなのですが、レコードを聴いたときの感動方が大きかったように思います。これは、初体験の時の感動を思い出すからかとも思います。

ともかく、このレコードが、私のコンサートで聞くことも多いブラームス3番の基準になっています。

2025-08-21:cappucino

- 晩年のスローテンポの主因が老化であることは同意いたします。それに付け加えると、80歳以降のクレンペラーは自らの老化を感じながら、深く苦悩したと思われます。そうした苦悩 (抑うつ状態?) が、テンポに反映したかもしれません。彼の最晩年にはいくつかの特徴があります。

第1に、カトリックからユダヤ教に改宗しています。

第2に、このころ最も作曲活動が活発になっています。

第3に、マーラーの9番を盛んに取り上げるようになり、ウィーンとイスラエルでも演奏しました。

(以上中島仁さんの著書を参照)

躁うつ病に苛まれた彼の人生には、80歳を過ぎてなおアイデンティティの問題が影を落としていたようです。また、そのような混乱したアイデンティティは、室内楽的なほどの透明な響きを指向する彼の音楽芸術の基礎だったのだろうと感じます。

ブラームスの3番は、偶然ですがクレンペラーの最後の演奏会(1971年)の曲となりました。終生変わらぬブラームス愛も、おそらく彼自身の一部だったのではないでしょうか。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)