Home|バルヒェット四重奏団(Barchet Quartet)|モーツァルト:弦楽五重奏曲第1番 変ロ長調 K.174

モーツァルト:弦楽五重奏曲第1番 変ロ長調 K.174

バルヒェット四重奏団 1950年代初めの録音

Mozart:弦楽五重奏曲第1番 変ロ長調 K.174 「第1楽章」

Mozart:弦楽五重奏曲第1番 変ロ長調 K.174 「第2楽章」

Mozart:弦楽五重奏曲第1番 変ロ長調 K.174 「第3楽章」

Mozart:弦楽五重奏曲第1番 変ロ長調 K.174 「第4楽章」

モーツァルトならではのファンタジーがあふれ出すスタイル

低声部を強化するためにチェロを追加するのか、はたまたオケの弦楽五部のようにコントラバスを追加するのか、または、内声部を強化するためにヴィオラを追加するのか、一口に弦楽五重奏と言っても、カルテットを基本としながらも、そこに何を追加するのかで音楽の雰囲気は随分と変わってきます。

そこでモーツァルトですが、彼はディヴェルティメントの編曲版も加えると生涯に弦楽五重奏を6曲書いていますが、その全てがヴィオラを追加するスタイルで書かれています。

こんな事を書くとお叱りを受けるかもしれませんが、どうも弦楽四重奏というスタイルはモーツァルトにとって窮屈なスタイルだったようです。よく知られている話ですが、スコアを書くときには作品はすでに頭の中で仕上がっていたと言われるモーツァルトも、弦楽四重奏だけは何度も書き直して推敲した後が残っていました。つまり、あふれ出すイメージとファンタジーだけでは作品としては完成しきれない厳格さを弦楽四重奏はもっているということです。そう言う意味で、このスタイルを完成させたのがベートーベンだったというのは実に納得のいく話です。

ところが、そこにヴィオラを1丁追加するだけで、モーツァルトは途端にその窮屈さから解放され、モーツァルトならではのファンタジーがあふれ出します。弦楽四重奏ではどこか窮屈に身を屈めていたのが、五重奏になると元の自由を取り戻しているように聞こえます。もちろん、モーツァルトの弦楽四重奏が駄作であるはずはありませんが、しかし。そこにクラリネットを追加したり、ヴィオラを追加して五重奏にした方が、はるかにモーツァルトらしい音楽が聞けるように思えますが、いかがなものでしょうか。

<弦楽五重奏曲第1番 変ロ長調 K.174>

ミヒャエル・ハイドンの弦楽五重奏曲を聞いた事が作曲の動機だと言われています。モーツァルトは新しいスタイルの音楽を聞くと自分も同じようなものを書く衝動に駆られる事が多かったようです。ただし、きっかけとなった作品をはるかに上回る形で創作しないと気が済まないという、後世の音楽愛好家にとっては実に有り難いおまけがついていました。時期的には、3度目のイタリア旅行から帰ってきた1773年の春頃だとされています。

ただ、さすがのモーツァルトもこの段階ではこの形式を十分にこなし切れておらず、ディヴェルティメントのような雰囲気を残しています。ただ、モーツァルトにしては珍しく、ミヒャエル・ハイドンの新作を聞いたことがきっかけで、その年の暮れに大幅な改訂を施しています。とりわけ、メヌエット楽章のトリオとフィナーレの楽章をほとんど「新作」か思うほどに書き直しています。とりわけフィナーレ楽章はかなり複雑なものに変貌していて、ザスロー先生は「4つの楽章の重みを平均化しようとしたのかもしれない」と述べています。

<弦楽五重奏曲第2番 ハ短調 K.406 (516b)>

<弦楽五重奏曲第3番 ハ長調 K.515>

<弦楽五重奏曲第4番 ト短調 K.516>

ウィーン時代の終わりに、モーツァルトはディヴェルティメントの改作も含めて、3つの弦楽五重奏曲を残しています。おそらくは、人気絶頂だった時代に3曲のピアノ協奏曲を筆写譜として販売して大成功したことを思い出しての試みだと言われています。しかし、すでにウィーンの公衆から見放されていたモーツァルトの音楽にお金を出す人はなく、結局は叩き売りの状態で出版社に譲り渡すことになりました。

しかし、ハ長調とト短調の二つの作品こそは、人類が書いた最高の室内楽作品の一つであることは疑う余地がありません。あのアインシュタインは、ハ長調のクインテットの冒頭を「誇らかで、王者のようで、運命を孕んでいる」と述べています。そして、ト短調の冒頭は「かなしさは疾走する。涙は追いつけない。(小林秀雄)」のです。

ディヴェルティメントを改作したハ短調は作曲家としての良心にいささか反する面はあるでしょうが、それでも行事の終わりとともに消え去る運命にある機会音楽としてのディヴェルティメントを永遠に残したいという思いはあったでしょうから、悪い作品ではありません。特にそのフィナーレは「ハ短調コンチェルトの精神を先取りしている」とアインシュタインは述べています。

鄙びた素朴さの中にえもいわれぬロマンと気品が漂ってくる演奏です

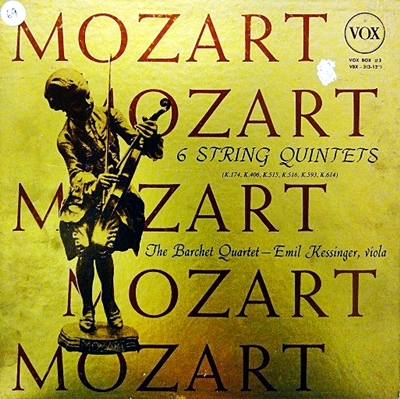

世間では仏VOXの中古レコードが5〜6万円の値段で市場に出回っています。一般的にはほとんど忘れ去られた存在ですが、マニアの間では未だに根強い支持があることがそのあたりからもうかがうことが出来ます。演奏の特徴はお聞きいただければ分かるように、昨今のハイテクカルテットとは対極にあるものです。ひと言で言えば鄙びた演奏ですが、その鄙びた素朴さの中にえもいわれぬロマンと気品が漂ってくるのが魅力なのでしょう。

そう言えば、昔こんな事を書いたことがあります。

「今の弦楽器奏者というのは小さい子どもまでも本当にお上手なんですね。そして、その上手さをフルに生かして、みんな細身の音でキコキコと演奏してくれます。

どうして、誰も彼もがクレーメルになりたがるのでしょう?

ユング君はそう言うクレーメルのコピーみたいな演奏を聴かされるたびに、クレーメルは一人でいいんだ!!と叫んでしまいます。」

ですから、こういう演奏を聴かされるとホッとします。

なお、バルヒェットの略歴については以下を参考にしてください。「急逝」と言うのは、交通事故で亡くなったと聞いたことがあります。

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

ドイツのシュトゥットガルトに生まれヴュルツブルクの音楽院で学んだ。1943年からリンツ・ブルックナー管弦楽団の団員となるが、大戦終了後ドイツに戻り、カール・ミュンヒンガーが主宰するシュトゥットガルト室内管弦楽団のコンサート・マスターに就任する。 この時期にヴィヴァルディの四季をはじめとして多くの録音を行っているが、1952年に室内楽に専念するためにその任を辞し、バルヒェット四重奏団を結成し、精力的に活動を行い、オイロディスク・レーベルにベートーヴェンの弦楽四重奏曲を録音した他、後にエラート・レーベルにジャック・ランスロなどと共演してモーツァルトのクラリネット五重奏曲などを録音している。 1955年に、再びプフォルツハイムの南西ドイツ室内管弦楽団のコンサート・マスターに就任し、ソロ活動を再開させ、ダルムシュタット音楽院の教授にも就任する。バッハのヴァイオリン協奏曲やブランデンブルク協奏曲などの名演を同オケとオイロディスク・レーベルに残している他、ロベール・ヴェイロン=ラクロワとバッハのヴァイオリン・ソナタやクルト・レーデル指揮ミュンヘン・プロ・アルテ室内管弦楽団と再びブランデンブルク協奏曲やヴィヴァルディの四季などを録音している。 1962年にドイツ・バッハ・ゾリステンのメンバーとして初来日するが、その年の7月5日、急逝した。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-25]

ハイドン:弦楽四重奏曲第60番 イ長調 Op.55, No.1, Hob.3:60(Haydn:String Quartet No.60 in A Major, Op.55, No.1, Hob.3:60)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-22]

ベートーヴェン:弦楽三重奏曲 第1番 変ホ長調, Op.3(Beethoven:String Trio in E-flat major, Op.3)パスキエ・トリオ:1950年代録音(Pasquier Trio:Recorded on 1950s)

[2026-02-18]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第16番へ長調, Op.135(Beethoven:String Quartet No.16 in F major Op.135)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年4月22日,5月11日&6月1日,3日,12日,20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on April 22, May 11 & June 1, 3, 12, 1957)

[2026-02-16]

スメタナ:わが故郷より(Smetana:from my hometown)(Vn)ヴァーシャ・プシホダ:(P)リディア・ベフトルト 1949年録音(Vasa Prihoda:(P)Lydia Beftot Recorded on 1949)

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)