Home|バックハウス(Wilhelm Backhaus)|ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 作品101

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 作品101

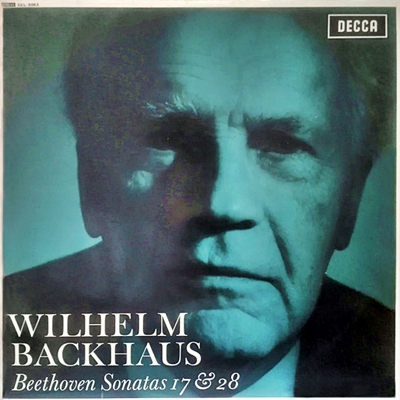

(P)バックハウス 1963年2月録音

Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major Op.101 [1.Etwas lebhaft, und mit der innigsten Empfindung. Allegretto, ma non troppo]

Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major Op.101[2.Lebhaft. Marschmasig. Vivace alla marcia]

Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major Op.101 [3.Langsam und sehnsuchtsvoll. Adagio, ma non troppo, con affetto - Geschwind, doch nicht zu sehr und mit Entschlossenheit. Allegro]

模索する実験の産物

しかし、そう言う私生活のあれこれが創造活動に影響を与えるのはいわゆる「凡人」どもであって、ベートーベンほどの才能がその様な「些事」で創作活動が左右されるという「考え」はそろそろ卒業した方がいいのかもしれません。

つまりは、ベートーベンが行き悩んだのはその様な私生活上の出来事ではなくて、あくまでも音楽の創作に関わる課題だったはずなのです。

それは、言葉をかえれば、中期のベートーベンに至る過程で探求してきた課題を、「全てやりきってしまった」ことこそが最大の課題だったのです。

彼は音楽におけるデュナーミクの拡大に取り組み、それによって彼はそれまでの誰もが考えもしなかったような力を音楽に与えたのでした。

しかし、その拡大路路線は行き着くところまで行き着いてしまった以上、彼はそれとは異なる新しい道を探さねばならなかったのです。この新しい道の模索というのは、ベートーベンほどの才能をもってしても、外からはスランプに陥ったと見られるほどの停滞を招いたのです。

実際、この5年間は大規模な作品はほとんど書いていません。彼のもっとも得意な分野であるピアノ・ソナタでも作品90と101の小規模なソナタを2曲書いているだけなのです。

しかし、そんな中にあって、この作品101のイ長調ソナタは注目に値します。

何故ならば、そこには新しい道を模索するベートーベンの「実験」の後が刻み込まれているからです。

その事を教えてくれたのがローゼン先生でした。

ローゼン先生はこのピアノ・ソナタと作品102の1のチェロ・ソナタの類似性を指摘しています。

作品101のピアノ・ソナタは一般的には3楽章構成、作品102の1のチェロ・ソナタは2楽章構成と言うことになっているのですが、ローゼン先生はこの2作品はともにアタッカで演奏される4楽章構成の作品と解するべきだと述べています。

ピアノ・ソナタの方は第3楽章の序奏部分としての「Adagio,ma non troppo,con affetto」を第3楽章と見なして、それにトリルで連結される「Allegro」の本体部分だけを第4楽章と見なすのです。

チェロ・ソナタは第1楽章の「Andante」の部分を第1楽章、「Allegro vivace」の部分を第2楽章と見なし、続く第2楽章の「Adagio - d'Andante」の部分を第3楽章、「Allegro vivace」の部分を第4楽章と見なすのです。

そうするとこんな感じになります。

ピアノソナタ第28番 イ長調 作品101

- 第1楽章:Allegretto,ma non troppo

- 第2楽章:Vivace alla Marcia

- 第3楽章:Adagio,ma non troppo,con affetto

- 第4楽章:Allegro

チェロソナタ第4番 ハ長調 作品102-1

- 第1楽章:Andante

- 第2楽章:Allegro vivace

- 第3楽章:Adagio - d'Andante

- 第4楽章:Allegro vivace

こうすると両者は第1楽章が8分の6拍子の叙情的小品、第2楽章は付点リズムの行進曲、第3楽章は終楽章への導入の役割を果たすアダージョであり、終楽章は活気に溢れた4分の2拍子のアレグロになっているのです。

その様に指摘されてあらため「チェロソナタ第4番 ハ長調 作品102-1」を聞き直してみると、その類似性には驚かされるのです。

そして、この似通った構造が音楽の形式としては非常に変わったものであると言うことを考え合わせれば、ベートーベンはここで一つの実験を試みたと言えるのです。

そして、そう言う構造を使って彼が実現しようとしたのは力の発現としての音楽ではなくて、繊細さの描写を通して人間の内面を描き出す事だったはずなのです。

しかし、この道はそれほど容易いものではなかったようで、彼はもう一度作品106の巨大なソナタによって中期の自分を総括しなおすことで、ようやくにして作品109からの後期の世界に分け入っていくことができたのです。

それだけに、それら後期のソナタに通底しているある種の悲壮感を「不滅の恋人」との破局に結びつけるような「文学的解釈」とはいい加減に手を切った方がいいのです。彼は「力」の発言で大いなるものを表現する道を開いた後に、「繊細」さを極めることで「人間の深い内面」を描きうる可能性を示したのです。

もしも、恋人との破局という「些事」が影響を与えたとしたら、それはその様して生み出した音楽が描きうる一つの対象としての意味は持ち得たかもしれません。しかし、その様な「些事」が音楽の可能性を切り開く原動力となったというのは明らかに誤った解釈と心得るべきでしょう。

繊細さの表現

ベートーベンのピアノ・ソナタを全曲録音するというのは、今の時代ならばちょっと名が売れればすぐに取り組んでしまうほどお手軽になりましたが、60年代の昔であれば、ちょっとやそっとではチャレンジできるようなことではなかったのです。ですから、バックハウスを紹介するときの比較相手としてはアラウくらいしか思い当たらなかったのです。しかし、実際に聞き込んでみると、いつの間にか主客が転倒して、アラウを紹介するための比較相手としてバックハウスを引っ張り出してくると言う雰囲気になってきています。

とあるピアニストの発言として「バックハウスは何故か素人と評論家には人気がある。プロのピアニストが良くないというバックハウスとブレンデルが一番評価が高いという、まあ、おかしな現象でしょうね。」という言葉を紹介しました。そして、プロのピアニストから見ればバックハウスを評価しないというのはよく分かるのですが、それだけではとらえきれない魅力もあるのではないですかと弁護しました。

実は、始めはこの言葉にいささかカチンときたので「とあるピアニスト」と書いたのですが、聞き込んでいくほどにその言葉には納得せざるを得ない自分がいたので、今は正直に「清水和音」と書いてもいいでしょう。いつも書いていることですが、みんなが高く評価しているものを駄目だというのは勇気がいることです。

おそらくこの作品を演奏するピアニストにとっては、ベートーベンがスコアに書き込んだ繊細さの表現をどうするかがポイントとなるはずです。

しかし、バックハウスはそう言うスコアに書き込まれた細かい部分への配慮は殆どないようで、いつものように早めのテンポで直線的に造形しています。つまりは、それこそがバックハウスにとってのベートーベンであり、どのソナタを演奏しても「金太郎飴」とまでは言いませんが、全て同じような雰囲気のベートーベンが立ち現れるだけなのです。

しかし、このような作品においては、ベートーベンが実現しようとした繊細さへの配慮は絶対に必要です。

そのあたりの細かい部分を書いていくと煩雑になるのですが、例えば第1楽章の冒頭部分だけでも見ておきます。

この楽章は「Etwas lebhaft und mit der innigsten Empfindung(多少快活に、そして非常に親密な感情をこめて)」と記されていて、さらに親切なことに「Allegretto,ma non troppo(やや速く、しかす速すぎないように)」と注意書きされています。つまりは、どう考えても一本調子の朴訥なスタイルだけでは駄目なことは明らかです。

そして、ベートーベンはこの雰囲気を表現するために様々な書き込みをしているのです。

ローゼン先生が指摘するのは、例えば第14,16,17,18小節につけられた二重のスラーです。

一つのスラーは最初の2音に掛かり、も一つのスラーは3音に掛かっています。これは2音めと3音目を分離しろと言うことではなくて、この3音は全て基本的にレガートで演奏しながら第1音には繊細なアクセントをつけ、第3音は僅かに分離して僅かに強調することを要求しているというのです。つまりは、ここでベートーベンはきわめて繊細なフレージングを要求しているのですが、その繊細さはアラウの演奏を聴けばすぐに了解できるのですが、バックハウスの演奏からでは全く何も聞こえてきません。

さらには19小節と21小節では旋律は2声に分かれるのですが、その2声は分かれながらも1声であるかのように聞こえなければならない部分だそうです。

これも言葉にするとややこしいのですが、アラウの演奏を聴けばどういう事なのかはすぐに了解できるはずです。しかし、バックハウスの演奏ではただの1声の旋律ラインとしか聞こえてきません。

つまりは、こういう状態が延々と続くのですから、今のプロのピにストから見ればバックハウスのような「弾きとばしている演奏」はあり得ない演奏であり「プロのピアニストが良くないというバックハウスとブレンデルが一番評価が高いという、まあ、おかしな現象でしょうね」と言いたくなるのは当然のことでしょう。

ただし、不思議なのは、そんなバックハウスの演奏の中で不思議なほどに美しい瞬間があったりするので困ってしまうのです。

例えば、最終楽章のトリオの部分はとんでもなくぎこちなく感じる対位法的な組み合わせで出来上がっているのですが、そこにベートーベンは「dolce」という指示を執拗に書き込んでいるのです。そして、何故かバックハウスはこのぎこちないラインを見事に歌ってみせるのです。

やはり彼の本能は「構築するベートーベン」であり、それがツボにはまる部分では「無敵」なのです。

そのあたりがどうにも困ってしまうのです。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

2020-06-23:コタロー

- ベートーヴェンのピアノソナタの中で私が最近一番好んでいる作品です。

そこで、バックハウスのモノラル録音とステレオ録音の聴き比べを行ってみました。

最初にモノラル録音の方を聴いてみたのですが、厳しさに徹した表現で、もちろん技巧的にはしっかりしているのですが、私にはちょっと近寄りがたい感じがします。

その点、ステレオ録音の方は、第1楽章のはじめからそこはかとない詩情を感じさせて魅力的です。さほど技巧の衰えも気にならないので、この作品に関してはステレオ録音の方に軍配が上がりそうです。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-01-16]

ベートーヴェン:管楽三重奏曲 ハ長調, Op.87(Beethoven:Trio in C major, Op.87)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)

[2026-01-10]

バッハ:前奏曲とフーガ ロ短調 BWV.544(J.S.Bach:Prelude and Fugue in B minor, BWV 544)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-07]

ハイドン:弦楽四重奏曲第57番 ハ長調, Op.54, No.2, Hob.3:57(Haydn:String Quartet No.57 in C major, Op.54, No.2, Hob.3:57)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2026-01-05]

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第24番「テレーゼ」 嬰ヘ長調 Op.78(Beethoven:Piano Sonata No.24 in F-sharp major, Op.78 "A Therese")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1958年5月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on May, 1958)

[2026-01-03]

フォーレ:夜想曲第10番 ホ短調 作品99(Faure:Nocturne No.10 in E minor, Op.99)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-31]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第14番嬰ハ短調, Op.131(Beethoven:String Quartet No.14 in C Sharp minor Op.131)ハリウッド弦楽四重奏団1957年6月15日,22日&29日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on June 15, 22 & 29, 1957)