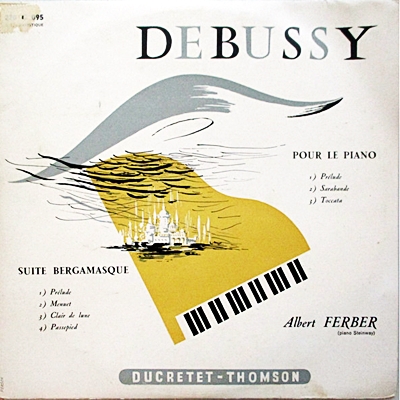

Home|フェルベール(Albert Ferber)|ドビュッシー:ピアノのために

ドビュッシー:ピアノのために

(P)アルベール・フェルベール1955年6月21~22日録音

Debussy:Pour le piano [1.Prelude]

Debussy:Pour le piano [2.Sarabande]

Debussy:Pour le piano [3.Tovvata]

ドビュッシーのピアノ作品の概観

不思議と言えば不思議な人間の感性です。

そして、そうやってある程度まとまってドビュッシーのピアノ曲を聴いていると、以下のような区分けも何となく納得できます。

ドビュッシーのピアノ強は、その創作年代と発展の過程をもとにすると、以下のように区分されるそうなのです。

- 1880年~1890年:青春時代の作品(「2つのアラベスク」「夢想」など)

- 1890年~1901年:成熟に達する過渡期の作品(「ベルガマスク組曲」「ピアノのために」など)

- 1903年~1907年:成熟期の最初の作品(「版画」「映像」」など)

- 1908年~1909年:一段落して内輪に眼が向けられた作品(「子供の領分」「ハイドン礼賛」など)

- 1909年~1913年:成熟期の次のステップに向かう作品(「前奏曲集」など)

- 1915年~:ドビュッシー音楽の行き着いた姿を示す作品(「練習曲集」)

もちろん、第6期を前にしても「おもちゃ箱」とか「英雄的な子守歌」のようなそれほど重要とは思われない作品は存在します。

しかし、こうして眺めてみると、ドビュッシーのピアノ音楽がどのように成熟していったのかが納得できます。

初期の作品は、例えば「2つのアラベスク」や「ベルガマスク組曲」のように、ドビュッシーらしい響きを持ちながらも、その旋律ラインの美しさが特徴的です。

ですから、ドビュッシーの作品で人気があるのはこの時期の作品に集中しています。

「2つのアラベスク」の第1曲「プレリュード」冒頭の美しいアルペッジ、「ベルガマスク組曲」第3曲「月の光」のロマンティックな情緒は高いポピュラリティを持っています。

司会、これを持ってドビュッシーのピアノ曲を代表させると大きな間違いを引き起こします。

やがて、彼は「版画」において新しい方向性を模索し始めます。

専門的な音楽教育とは無縁だった人なので詳しいことはよく分からないのですが、聞くところによると、ここで初めてドビュッシーは古典的な和声理論ではNGとされていることを導入したらしいです。

具体的には、第1曲の冒頭から嬰ト音と嬰へ音が鳴るらしいのですが、そんな小難しいことは分からなくても、この作品の冒頭部分を聞くだけで、には今までにない響きが存在することは容易に了簡できるはずです。

そう言う意味で、一般的に「印象派」と呼ばれるドビュッシー的な世界はここからスタートします。

そして、この方向性はこれに続く2集の「映像」によってさらに先へと進められます。

そこでは、音楽は機能的な和声から自由となり、旋律や旋律の展開ではなく浮遊する響きによって自然の情景が描かれていきます。そして、ここで用いられた繊細なアルペッジョが絵画の分野における印象派の光と影の世界を連想させるものだったので、この「印象派」という言葉がドビュッシーなどにも用いられたのでしょう。

この新しい「革新的な世界」は娘エマの誕生で一段落します。(子供の領分)

しかし、この親バカ期をくぐり抜けたドビュッシーは最後の段階へと歩を進めていきます。それが、1909年から取り組まれた「前奏曲集」です。

「版画」や「映像」では少なくとも3曲ずつまとめて、さらには「標題」も与えてある種のまとまりを与えようとしていました。

しかし、ここにきて、ドビュッシーは何らかのまとまりを持って作品集とすることを放棄します。ですから、ショパンへのオマージュである「前奏曲集」なのですが、ここではショパンのように24曲で一つのまとまりとなることを拒否しています。

また、今までの作品では必ず与えられていた「標題」もここでは後退して、標題らしきものは曲の終わりに括弧書きで示されるにとどまります。結果として、音楽から叙情的な旋律はますます後退し、それに変わって音色とリズムによって描き出されるヴィジョンこそが重要になっていきます。

そして、最後の「練習曲集」に至ってドビュッシーの挑戦は終わります。

ここでは一つ一つの和声は全体の構成の中で位置づけられて意味を持つのではなく、まさに響きそのものとして存在することで音楽を成り立たせています。

彼はこの作品に「和声の花の下に過酷な技巧をつつみ隠している」と述べています。ドビュッシーが生涯にわたって追求した和声の花、微妙な陰影と精緻な響きがここに咲き誇っています。

「ピアノのために」

一般的には「ベルガマスク組曲」に次ぐピアに作品と位置づけられるのですが、両者の間には0年以上もの空白が存在します。その間にドビュッシーはいくつかのピアノ小品は作曲しているので、そう言う小さな試みの集大成とも言える作品かもしれません。

聴けば分かるように、華やかな演奏効果を持った作品であり、高度な演奏技術が求められる作品でもあります。

- 「プレリュード」:高度な演奏技術が必要らしいです。とにかく華やか!!

- 「サラバンド」:優雅な音楽で繊細な表現が特徴

- 「トッカータ」:冒頭に「Vif(活発に)」と記されているように、急流を滑り落ちような音の流れが魅力的

茫洋とした響きがクリアに表現されている演奏

「Albert Ferber」は「アルベール・フェルベール」と読むそうです。そんなことを紹介しなければいけないほどに、このピアニストは忘れ去られた存在になっています。調べてみると、1919年にスイスのルツェルンに生まれ、マルグリット・ロンやヴァルター・ギーゼキングといった名匠に師事し、ラフマニノフの薫陶も受けたピアニスト・・・という紹介がされていました。

そして、ピアニストとして成功してからは活動の本拠をイギリスに据えるのですが、録音活動は「デュクレテ=トムソン」と言うフランスのローカルレーベルで行ったので、フランス風の「アルベール・フェルベール」が定着したようです。

彼はこの「デュクレテ=トムソン」というレーベルでかなり多くの録音活動を行い、特にこのドビュッシーの録音は高く評価されたようです。

しかし、ローカルレーベルの悲しさか、レーベルの消滅とともに彼の録音も忘れ去られてしまったようです。

ただし、中古LP市場ではかなりの高値で取引されているようですから、一部の好事家の間での評価は高かったようです。

そして、最近になって、漸くにしてCDによる復刻がなされ、誰もが簡単に聞けるようになってみると、なるほど、分かっている人には分かっていたんだと納得できる素晴らしい演奏でした。

そして、個人的な感想を言わせてもらえば、どうにもこうにも苦手だったドビュッシーのピアノ作品を、初めて面白く聞かせてもらえることができました。

私が苦手だったのは、あの茫洋としたドビュッシーの響きです。

何を言ってるんだ、それこそがドビュッシーの魅力なんだろう!と言われそうなのですが、まさにそれこそが「嫌い」だったのです。

しかし、このフェルベールのピアノによるドビュッシーには、そう言う茫洋とした雰囲気が希薄です。

おかしな言い方ですが、その茫洋とした響きがクリアに表現されているような気がするのです。ですから、ドビュッシーの音楽にいつも感じるとりとめのなさが姿を消して、どこかにとっかかりを持ちながら聞き続けることができるのです。

そう考えると、これは異端なドビュッシー演奏なのかも知れませんが、これを好きだという人がいて、とんでもない高値で中古LPを購入する人もいるのですから、これはこれで立派なドビュッシーなのでしょう。

なお、「デュクレテ=トムソン」というレーベルはかなりの優秀録音だったようで、50年代中頃のモノラル録音とは信じがたいほどのクリアな音質です。

また、彼のドビュッシー演奏の中ではこの「前奏曲集」が最も高く評価されているようです。しかし、その是非を判断できるほど良いドビュッシーの聞き手ではありません。

しかし、一つだけ言えることは、この「前奏曲集」を最後まで退屈しないで聞き続けられる数少ない演奏であるとことです。その事だけは、責任を持って保障できます。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-16]

スメタナ:わが故郷より(Smetana:from my hometown)(Vn)ヴァーシャ・プシホダ:(P)リディア・ベフトルト 1949年録音(Vasa Prihoda:(P)Lydia Beftot Recorded on 1949)

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)