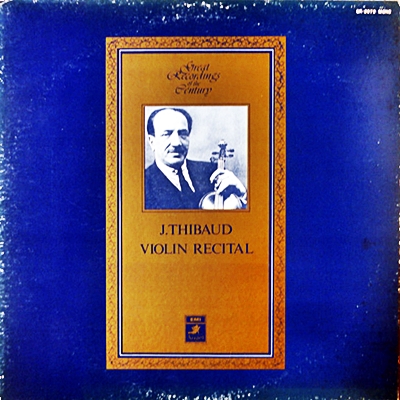

Home|ティボー(Jacques Thibaud)|ヴィターリ(シャルリエ編):シャコンヌ ト短調(Vitali:Chaconne for violin & continuo in G minor)

ヴィターリ(シャルリエ編):シャコンヌ ト短調(Vitali:Chaconne for violin & continuo in G minor)

(Vn)ジャック・ティボー (P)タッソ・ヤノプーロ 1936年3月21日録音(Jacques Thibaud:(P)Tasso Janopoulo Recorded on March 21, 1936)

Vitali:Chaconne for violin & continuo in G minor

ヴァイオリンを演奏する人にとってはとても有名な作品らしいです

私も、ミルシテインが録音した小品をチェックしていてこの作品に初めて出会いました。

「シャコンヌ」と言うことなので、バッハのあの有名な「シャコンヌ」との違いに興味がひかれたのですが、聞いてみるとまるでロマン派の小品みたいな音楽です。もちろん、バロック時代の音楽にもロマンティックな音楽はたくさんあるのですが、このネットリ感みたいなものはちょっとバロック時代の音楽とは異質です。

あれれ、不思議だなと思ってGoogle先生に聞いてみると、19世紀にフェルディナント・ダーヴィトというヴァイオリニストがヴィターリの作品をヴァイオリンと通奏低音のための作品に編曲したものだと言うことが分かりました。なるほどね、と納得していると、さらにその後の研究で原曲はヴィターリのものではないことが判明したそうで、もしかするとヴィターリの名を借りたダーヴィト自身の作品かもしれないという見方もあることが分かりました。

そういえば、クライスラーも自分の作品を有名作曲家の未発見の作品だと「偽って」発表したことはよく知られていますが、事情は似たようなものだったのかもしれません。

しかし、そんなトリビアは脇に置いておくとしても、実際にこの音楽を耳にしてみれば、なぜに今まで人気が出なかったのかと不思議な思いに駆られるほどの素晴らしさです。一言で言えば、この上もない甘美な悲劇性と言えるのでしょうか。やはりどう聞いてもこれはロマン派の音楽です。でも、この胸にぐっとくるような素晴らしさは間違いなく一級品です。

変に勘ぐると、このすばらしい音楽はヴァイオリンを演奏する人間だけの「秘密」にしておこうという申し合わせでもあったのではないか・・・とすら思ってしまいます。

媚薬のような魅力

いきなり、話は横道から入るのですが、サン=サーンスの「序奏とロンド・カプリチオーソ」やショーソンの「詩曲」はともに、サラサーテとイザイという偉大なヴァイオリニストの意向が十分に反映された作品です。それだけに、難しくはあってもそれは無理を強いられる難しさではなく、さらには演奏家の努力が報われる作品でもあります。

それだけに、それなりに名の通ったヴァイオリニストならば必ず録音している作品であり、多くの「名盤」がひしめいています。

そんな中で異彩を放っているのがこのティボーの録音でしょう。すでに、ショーソンの「詩曲」は紹介してあります。

はっきり言って、あまり上手くはありません。オケもいまいちです。

でも、この演奏の全体を覆う退廃的な雰囲気はこの作品にピッタリであり、こういう雰囲気を出せるヴァイオリニストはティボー以外にいないのです。

そして、その事は「詩曲」などの作品に限った話ではなくて、彼の残した録音にはそういう媚薬のような魅力があふれていて、それ故に唯一無二の魅力を今も失っていないのです。いいや、現代のように演奏の精緻に重点が置かれ、その結果として音楽そのものが薄味になっていく中では、彼の残した演奏はこの上もなく貴重なもののように思われてくるのです。

それでは、その媚薬の正体は何かと考えを巡らせ、もう少し分析的に聞いてみれば、それはティボー独特の「ポルタメント」であることにすぐに気づくはずです。

彼と同時代のヴァイオリニストの大部分もポルタメントを用いているのですが、ティボーのポルタメントの使い方には独特な癖のようなものがあるようで、それが気に入ってしまうと病みつきになる魅力を持っているのです。

それにしても、ヴァイオリンの演奏にポルタメントを入れるのは下品だみたいな感じになっていったのはいつの頃からなのでしょうか。

もっとも、コンクールの演奏でポルタメントなんて使えば即お帰りを願います、でしょうから、今やレッスンでポルタメントを習うこともないのでしょう。

それにしても、ティボーのポルタメントは天性のものだったようです。

フランスのヴァイオリニストであるポール・ヴィアルドーは「サラサーテが精巧に作られた鴬ならば、ティボーは生まれながらの鴬である」と語っていました。ジョルジュ・エネスコもそれに加えて 「ティボーは張りつめた4つの弦の感触を、ヴァイオリンという女神の柔肌のそれに置き換えた」と述べ「形容をこえた美の逸楽が紅蓮の炎と燃えさかっている。」と讃えました。

確かに、ティボーの演奏は作品のファースト・チョイスにはならない録音かもしれません。しかし、あれこれと聞いてきた人にはかけがえのない魅力をはなつ録音であることは間違いありません。

そして、30年代のいまだ衰えを見せない時期の作品は言うまでもなく素晴らしく、明らかに衰えを見せ始めていた戦後の演奏もまた「下手でも素敵」なのですから不思議な話です。

そのことは日々己のスキルを高めるために血のにじむような努力を重ねている若手のヴァイオリニストからすれば理不尽この上ない物言いだと思われるでしょうが、それでも音楽にとって一番大切なものは何なのかを考え直してみる機会にはなるでしょう。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-01-16]

ベートーヴェン:管楽三重奏曲 ハ長調, Op.87(Beethoven:Trio in C major, Op.87)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)

[2026-01-10]

バッハ:前奏曲とフーガ ロ短調 BWV.544(J.S.Bach:Prelude and Fugue in B minor, BWV 544)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-07]

ハイドン:弦楽四重奏曲第57番 ハ長調, Op.54, No.2, Hob.3:57(Haydn:String Quartet No.57 in C major, Op.54, No.2, Hob.3:57)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2026-01-05]

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第24番「テレーゼ」 嬰ヘ長調 Op.78(Beethoven:Piano Sonata No.24 in F-sharp major, Op.78 "A Therese")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1958年5月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on May, 1958)

[2026-01-03]

フォーレ:夜想曲第10番 ホ短調 作品99(Faure:Nocturne No.10 in E minor, Op.99)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-31]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第14番嬰ハ短調, Op.131(Beethoven:String Quartet No.14 in C Sharp minor Op.131)ハリウッド弦楽四重奏団1957年6月15日,22日&29日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on June 15, 22 & 29, 1957)