Home|エンリコ・マイナルディ(Enrico Mainardi)|シューベルト:アルペジオーネ・ソナタ イ短調 D.821

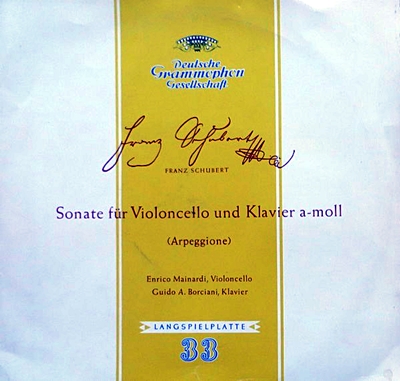

シューベルト:アルペジオーネ・ソナタ イ短調 D.821

(Cello)エンリコ・マイナルディ (P)グイド・アルベルト・ボルチアーニ 1950年10月8日~9日録音

Schubert:Arpeggione Sonata in A minor, D.821 [1.Allegro moderato]

Schubert:Arpeggione Sonata in A minor, D.821 [2.Adagio]

Schubert:Arpeggione Sonata in A minor, D.821 [3.Allegretto]

シューベルト晩年の「死の影」が刻み込まれた作品

これは、この楽器が発表されたときはかなりの反響を呼んだようなのですが、結果としては、この楽器の創案者であるシュタウファーという人以外にこの楽器を制作した形跡がなく、さらには、プロの演奏家もほとんど現れなかったために急激に姿を消してしまったことが原因のようです。

そのようなきわめて「希少性」の高い作品をシューベルトが書いたのは、彼の友人の中に、このアルペジョーネの唯一と言っていいほどのプロの演奏家(ヴィンツェンツ・シュースター)がいたためで、その友人からの依頼で作曲したものと見られています。

しかし、この作品は、そのような「希少性」ゆえに価値があるのではなく、その冒頭部分を聞いただけでだれもが了解するように、この上もなく美しい叙情性に彩られたシューベルトならではの世界が展開されるからです。そして、シューベルトの最晩年、時期的には弦楽四重奏曲「死と乙女」などと同時期に作曲されたこの音楽には、色濃く「死の影」が刻み込まれていて、その「悲劇性」もまた多くの聞き手の心を捉える一因となっています。

アルペジョーネという楽器が姿を消した現在にあってはこの作品はチェロで演奏されのが一般的です。アルペジョーネを復刻して「正しい」(もちろん、半分以上嫌味ですよ・・・^^;)姿に戻そうというピリオド楽器の連中もいないようなので、その事に異を唱える人は皆無のようです。

しかし、チェロ弾きの人に聞くと、この作品をチェロで演奏するのはかなりの困難を伴うようです。これが、ヴィオラだとその難易度はかなり下がるらしくて、気楽にプログラムに載せることがせきるそうな・・・。これは、アルペジョーネという楽器が音域的にヴァイオリンの領域までまで含んでいることが原因のようです。

さらには、そ音楽があまりにも美しく魅力的なので、そチェロ以外にもヴィオラやギター、さらにはフルートなどに編曲されて演奏されることもあります。私は聞いたことがありませんが、コントラバスでこの作品に挑んだ猛者もいるそうなのですが、実に持って大変なものです。

シューベルトの「悲しみ」に深い共感を追って寄りそうマイナルディとボルチアーニ

この作品は弦楽四重奏曲「死と乙女」とほぼ同時期の作品だと考えられています。そこから、二つのことが浮かび上がってきます。一つめは、次第に梅毒に伴う体と精神の不調に悩まされていた時期の作品だと言うこと、もう一つは、そう言う不調の中にあっても彼の念願であった「交響曲への道」を確かなものにしつつあったことです。

さて、問題は後者の「交響曲への道」という行程においてこの作品をどのように解釈すべきかと言うことです。これが弦楽四重奏曲「死と乙女」ならば、あちこちに花開くシューベルトの美しき歌に惑わされることなくシンフォニックに造形するのが通り相場です。しかし、「死と乙女」以上に怪しげな「歌」に彩られた「アルペジョーネソナタ」の場合だと、さてどうしたものかと悩んでしまうのです。

例えば、この作品のスタンダードとも言うべきロストロポーヴィチとブリテンの録音だと、実にスケールの大きな音楽として仕上がっていますから、それは「交響曲への道」をひたすら目指していたシューベルトへのオマージュとなっています。1968年に録音されていますから、まさにパブリック・ドメインになる直前にスルリと20年後へと飛び去っていってしまったのは残念至極です。

しかし、ここで紹介しているマイナルディとボルチアーニによる「アルペジョーネソナタ」は、この作品のあちこちに花開くシューベルトの歌にとことんよりそった音楽になっています。マイナルディのチェロの響きはロストロポーヴィチと較べれば随分と地味ですから、全体的に何処かひなびた風情は否定できません。しかし、そう言うひなびた風情でシューベルトの歌を紡いでいくと、そこからいい知れないシューベルトの悲しみが浮かび上がってきます。

そして、何よりもボルチアーニのピアノがいいのです。それは、シューベルトの悲しみに優しく、そして深い共感を持って寄り添っています。

若き妻を太宰府で失った大伴旅人に山上憶良がおくったと言われる「日本挽歌」という歌があります。

憶良はその長い作品の最後を次の一首で締めくくっています。

大野山霧立ち渡る我が嘆く息嘯(おきそ)の風に霧立ち渡る

大野山は太宰府の背後にそびえる山で、旅人の若い妻はその大野山に葬られたものと思われます。妻を失った旅人の悲しみと嘆きの溜息が、妻が葬られた大野山を包む霧へと転化していきます。それは、個人としての旅人の嘆きが自然と同化することによって慰められていくと同時に、その同化作用によって旅人の個人的な嘆きがより普遍的な「人としての哀しみ」に昇華していく過程でもあります。

それとよく似たようなことがこの「アルペジョーネソナタ」にも感じられるのです。

プロの作曲家として自立していく自信と希望が次第に確かなものになりながらも、それが病によって閉ざされるかも知れないという絶望感がこの作品に渦巻いています。そして、その個人的な絶望感が最後にはより普遍的な「人間としての悲しみ」へと昇華されていくのです。

そして、その様な「悲しみ」にマイナルディとボルチアーニは徹底的に寄り添っているのです。

もちろん、シンフォニックに造形することで浮かび上がってくる「悲しみ」というものもありますから、どちらがいいとか言う話ではないでしょう。しかし、1950年に録音されたマイナルディの演奏なんて忘れ去られてしまっても不思議ではないので、こういう「アルペジョーネソナタ」もあるんだと言うことを紹介しておくことも意味あることでしょう。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

2021-06-24:コタロー

- アルペジオーネ・ソナタは、わずか31歳で早逝したシューベルトの悲哀をいっぱいに詰め込んだ音楽ですね。マイナルディの演奏はそんなシューベルトの気持ちに寄り添った優しさをたたえた音楽になっています。

話は変わりますが、アルペジオーネを忠実に復元した楽器を作ったら、音楽学者どもは喜ぶでしょうが、演奏者たちからはそっぽを向かれてしまうこと間違いないでしょうね。バロック時代に流行していたヴイオラ・ダ・ガンバでは代用できないのでしょうかね(音量的にピアノとは張り合えないかもしれないですね?)。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-01-16]

ベートーヴェン:管楽三重奏曲 ハ長調, Op.87(Beethoven:Trio in C major, Op.87)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)

[2026-01-10]

バッハ:前奏曲とフーガ ロ短調 BWV.544(J.S.Bach:Prelude and Fugue in B minor, BWV 544)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-07]

ハイドン:弦楽四重奏曲第57番 ハ長調, Op.54, No.2, Hob.3:57(Haydn:String Quartet No.57 in C major, Op.54, No.2, Hob.3:57)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)