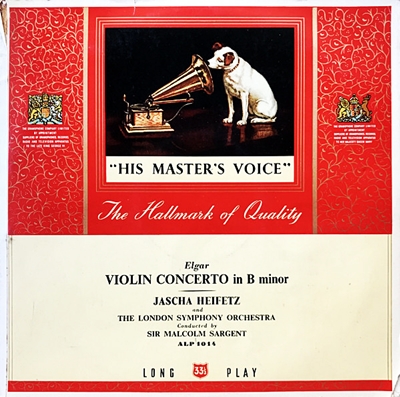

Home|ハイフェッツ(Jascha Heifetz)|エルガー:ヴァイオリン協奏曲 ロ短調, Op.61

エルガー:ヴァイオリン協奏曲 ロ短調, Op.61

(Vn)ヤッシャ・ハイフェッツ:サー・マルコム・サージェント指揮 ロンドン交響楽団 1949年6月6日録音

Elgar:Violin Concerto in B minor, Op.61 [1.Allegro]

Elgar:Violin Concerto in B minor, Op.61 [2.Andante]

Elgar:Violin Concerto in B minor, Op.61 [3.Allegro molto]

エルガー全盛期の長大なる協奏曲

まず何よりもその長大さです。エルガーはこの作品において、今まで誰も聞いたことがないほどに長く、そして感情表現の点においても非常に複雑きわまる作品をつくり出したのです。

この作品は20世紀の初頭に作曲されたものなのですが、明らかにそれよりも一昔前の世代の音楽のように聞こえます。

第1楽章は古典的な協奏的ソナタ形式を踏まえていて、尚かつこの上もなくロマンティックな音楽です。とりわけ第2楽章はそう言うロマンティシズムに溢れています。

しかし、終楽章ではヴァイオリンの超絶技巧が要求される作品であり、ダブル・ストップや急速なアルペッジョ、さらにエルガーが考案したと言われ「ピツィカート・トレモロ」なども駆使されています。実に多彩な表情を持った作品です。

面白いのは、この作品はクライスラーに献呈され、彼は初演もつとめたのですが、何故かクライスラーはこの作品を好まずに録音は残していません。

逆にこの作品を気に入り、事あるごとにコンサートのプログラムに載せ録音も残しているのがハイフェッツです。

ともに芸人魂を持つヴァイオリニストなのに、この違いはどこから来たのかと不思議に感じてしまいます。

また、この作品には「Aqui esta encerrada el alma de …..」という献辞が添えられていることも常に話題となります。日本語に直すと「ここに…..の魂が祀られている」とでもなるのでしょうが、祀られている人の名前が「…..」という謎の記号で伏せ字となっているのです。

この献辞に関しては、いろいろな人がいろいろな解釈を行っているのですが、エルガー自身が伏せ字にして、さらにはその事について何も語っていない以上真相は永遠に藪の中でしょう。

ただ、この作品全体に漂う、どこか陰鬱な雰囲気は第1次世界大戦を前にした社会全体の雰囲気が反映していることは間違いないでしょう。

汗の一滴も感じさせない

ハイフェッツの手になるベートーベンとかブラームスとかメンデルスゾーンなどの大物協奏曲と言えば、50年代のステレオ録音でもって代表するのが常識です。もちろん、それらは全て素晴らしい演奏であり、それでもって代表させられても何の不都合もありません。しかし、ヴァイオリン協奏曲というのはソリストにとってはかなり過酷ながんばりを要求します。

何故ならば、オーケストラというのは基本的には弦楽合奏が骨格を為していて、そこに管楽器や打楽器などが加わると言うものだからです。つまり分厚い弦楽器の響きが骨格を作っていて、それらと全く同質の響きを持ったわずか一挺のヴァイオリンでその分厚い響きに対抗しなければいけないからです。

ソロのヴァイオリンは分厚い弦楽器群の響きに埋没しそうになりながらも、そこを死力を振り絞って乗りこえていかなければいけないのです。

多くのソリストがストラディヴァリウスなどの特別な楽器を求めるのは、そう言う弦楽器群の分厚い響きを乗りこえていく特別な響きを持っているからです。もちろ、ヴァイオリン協奏曲が持つそう言う困難さは作曲家も分かっていますから、ソロ・ヴァイオリンの響きを尊重してオーケストラの弦楽器群が被さってくることのない様に配慮している作品も数多く存在します。

しかし、そう言う配慮は音楽をある種の枠にとどめることになってしまいますから、ベートーベンやブラームスなんかになるとそう言うことには無頓着とまでは言いませんが、それほどの配慮はせずに「ソリストの人頑張ってね」みたいな態度を取ります。

そして、贅沢な聞き手はそう言う「がんばり」をソリストに期待してコンサート会場に向かうわけです。

若い頃なら体力も気力も充実しているので「それならば勝負してやろうじゃないか!」と舞台に登場するのでしょうが、年を重ねると、何もそこまで無理して頑張らなくてもいいのではないかと思うようになっていくものです。

そして、その事はハイフェッツほどのヴァイオリニストでも避けがたいことで、晩年は室内楽の演奏がメインになっていきました。実際のコンサートではほとんど協奏曲は演奏しなくなったのではないでしょうか。

それは、ピニストでも同様で、ピアノのように一台でオーケストラに対抗できる楽器であっても、晩年は協奏曲から離れていくピアニストが大多数ですから、ヴァイオリニストならば何をかいわんやです。

ですから、30年代や40年代に録音したハイフェッツの協奏曲の録音は、極めて優れたステレオ録音が存在して言えても敢えて聞く価値があるのです。

それらを聞いていてまず感じるのは、ヴァイオリンという楽器はこんなにも軽々と演奏できるものなのかという驚きです。そこには一滴の汗すらも感じさせません。そして、軽々とそのヴァイオリンは涼しい顔をしてオーケストラの上を駆け抜けていくのです。

そう言えば、50年代のステレオ録音を聞いて、悪くはないけれども、ハイフェッツの凄みはそう言う大物の協奏曲よりは小品の方にこそあらわれているという声をよく聞きます。実際、私もそう感じるひとりです。

しかし、こういう30年代から40年代の録音を聞けば、そう言う言葉は絶対に出てこないでしょう。

ハイフェッツの凄さを本当に味わいたいのならば、この時代の協奏曲の録音は絶対に外せないのです。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

2023-09-02:大串富史

- エルガーとハイフェッツ、サージェントとロンドン饗のメンバーの皆様、そして管理人様への感謝と共に。

この曲もこの年になって初めて聴いて、驚愕しきりです… チリチリ音さえなければ絶対流すことでしょう。というか、自分が協奏曲という分野に特に思い入れがあるんだということに改めて気が付かされる一曲でした…

#とすると、楽器演奏という共通項を持つわたしのような聴衆は、ソリストとオケの死闘いや違った真剣勝負いやいや違う両者による「芸」術の発露めいたものをやっぱり聴きたいのかなーなどと、つらつら思います。別の言い方をすると、この曲でも第3楽章などはある聴衆にとってはもしかすると退屈で、別の聴衆にとっては手に汗握ってしまうのかなあ、楽器が違ってもそうなのかなあ、みたいな。

こうした新しい曲との出会いを作ってくださった管理人様への、感謝またエールをお送りしつつ。

#同時にこちらのサイトに足繁く来させていただいて改めて思うに、自分の音楽に対するアプローチというものは正直、軌道修正の余地があったと改めて気が付かされました… 超二流を自任しそれを弟子にも求めたわたしの先生とて、わたしがこの年なので、もう吹けるような年齢ではないはずなのです… コンクールで天性の有無を競い合い、その後は並外れた天性を極芸として披露し続け、それに喝采を送っているわたしたちがいるという構図は、音楽であってもスポーツであっても何であっても、なんだか違うような気がする今日この頃です… 今のところはまあこれでいいのかもしれませんが、もしこれが音楽の行き着く先というのでは、やはり一抹の寂しさを感じてしまいます…

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)