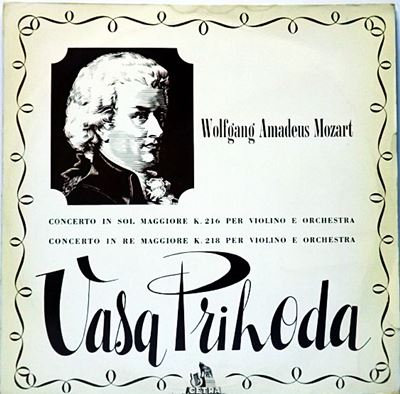

Home|プシホダ(Vasa Prihoda)|モーツァルト:ヴァイオリン協奏曲第3番 ト長調 K.216

モーツァルト:ヴァイオリン協奏曲第3番 ト長調 K.216

(Vn)ヴァーシャ・プシホダ:ハンス・ミュラー=クライ指揮 南ドイツ放送交響楽団 1953年録音

Mozart:Violin Concerto No.3 in G major, K.216 [1.Allegro]

Mozart:Violin Concerto No.3 in G major, K.216 [2.Adagio]

Mozart:Violin Concerto No.3 in G major, K.216 [3.Rondeau: Allegro]

断絶と飛躍

ヴァイオリンという楽器はモーツァルトにとってはピアノと同じように肉体の延長とも言える存在であったはずです。

そう考えると、ヴァイオリンによるコンチェルトがわずか5曲しか残されていないことはあまりにも少ない数だと言わざるを得ません。さらにその5曲も、1775年に集中して創作されており、生涯のそれぞれの時期にわたって創作されて、様式的にもそれに見あった進歩を遂げていったピアノコンチェルトと比べると、その面においても対称的です。

創作時期を整理しておくと以下のようになります。

- 第1番 変ロ長調 K207・・・4月14日

- 第2番 ニ長調 K211・・・6月14日

- 第3番 ト長調 K216・・・9月12日

- 第4番 ニ長調 K218・・・10月(日の記述はなし)

- 第5番 イ長調 K219・・・12月20日

この5つの作品を通して聞いたことがある人なら誰もが感じることでしょうが、2番と3番の間には大きな断絶があります。

1番と2番はどこか習作の域を出ていないかのように感じられるのに、3番になると私たちがモーツァルトの作品に期待するすべての物が内包されていることに気づかされます。

並の作曲家ならば、このような成熟は長い年月をかけてなしとげられるのですが、モーツァルトの場合はわずか3ヶ月です!!

アインシュタインは「第2曲と第3曲の成立のあいだに横たわる3ヶ月の間に何が起こったのだろうか?」と疑問を投げかけて、「モーツァルトの創造に奇跡があるとしたら、このコンチェルトこそそれである」と述べています。そして、「さらに大きな奇跡は、つづく二つのコンチェルトが・・・同じ高みを保持していることである」と続けています。

これら5つの作品には「名人芸」というものはほとんど必要としません。

時には、ディヴェルティメントの中でヴァイオリンが独奏楽器の役割をはたすときの方が「難しい」くらいです。

ですから、この変化はその様な華やかな効果が盛り込まれたというような性質のものではありません。

そうではなくて、上機嫌ではつらつとしたモーツァルトがいかんなく顔を出す第1楽章や、天井からふりそそぐかのような第2楽章のアダージョや、さらには精神の戯れに満ちたロンド楽章などが、私たちがモーツァルトに対して期待するすべてのものを満たしてくれるレベルに達したという意味における飛躍なのです。

アインシュタインの言葉を借りれば、「コンチェルトの終わりがピアニシモで吐息のように消えていくとき、その目指すところが効果ではなくて精神の感激である」ような意味においての飛躍なのです。

さて、ここからは私の独断による私見です。

このような素晴らしいコンチェルトを書き、さらには自らもすぐれたヴァイオリン奏者であったにも関わらず、なぜにモーツァルトはこの後において新しい作品を残さなかったのでしょう。

おそらくその秘密は2番と3番の間に横たわるこの飛躍にあるように思われます。

最初の二曲は明らかに伝統的な枠にとどまった保守的な作品です。言葉をかえれば、ヴァイオリン弾きが自らの演奏用のために書いた作品のように聞こえます。(もっとも、これらの作品が自らの演奏用にかかれたものなのか、誰かからの依頼でかかれたものなのかは不明ですが・・・。)

しかし、3番以降の作品は、明らかに音楽的により高みを目指そうとする「作曲家」による作品のように聞こえます。

父レオポルドはモーツァルトに「作曲家」ではなくて「ヴァイオリン弾き」になることを求めていました。彼はそのことを手紙で何度も息子に諭しています。

「お前がどんなに上手にヴァイオリンが弾けるのか、自分では分かっていない」

しかし、モーツァルトはよく知られているように、貴族の召使いとして一生を終えることを良しとせず、独立した芸術家として生きていくことを目指した人でした。それが、やがては父との間における深刻な葛藤となり、ついにはザルツブルグの領主との間における葛藤へと発展してウィーンへ旅立っていくことになります。

その様な決裂の種子がモーツァルトの胸に芽生えたのが、この75年の夏だったのではないでしょうか?

ですから、モーツァルトにとってこの形式の作品に手を染めると言うことは、彼が決別したレオポルド的な生き方への回帰のように感じられて、それを意図的に避け続けたのではないでしょうか。

注文さえあれば意に染まない楽器編成でも躊躇なく作曲したモーツァルトです。

その彼が、肉体の延長とも言うべきこの楽器による作曲を全くしなかったというのは、何か強い意志でもなければ考えがたいことです。

しかし、このように書いたところで、「では、どうして1775年、19歳の夏にモーツァルトの胸にそのような種子が芽生えたのか?」と問われれば、それに答えるべき何のすべも持っていないのですから、結局は何も語っていないのと同じことだといわれても仕方がありません。

つまり、その様な断絶と飛躍があったという事実を確認するだけです。

ただの「芸人」で終わりたくないという思いが強かったのでしょうか

プシホダが録音したバッハ作品の項でも述べたのですが、50年前後からどう考えてもプシホダとは相性がいいとは思えないバッハだけでなく、モーツァルトの作品にも取り組み恥じます。私の手もとにあるモーツァルトの録音は以下の6点です。

- モーツァルト:ディヴェルティメント K.334よりメヌエット

(Vn)ヴァーシャ・プシホダ:ブルーノ・ザイドラー=ヴィンクラー 1924年録音 - モーツァルト(セルネ編):ヴァイオリン協奏曲第4番より「アンダンテ・カンタービレ」

(Vn)ヴァーシャ・プシホダ:(P)シャルル・セルネ 1925年録音 - モーツァルト:ピアノソナタ第11番 イ長調 K 331より「トルコ行進曲」

(Vn)ヴァーシャ・プシホダ:(P)シャルル・セルネ 1925年録音 - モーツァルト:ヴァイオリンソナタ第40番 変ロ長調 K. 454

(Vn)ヴァーシャ・プシホダ:(P)オットー・アルフォンス・グレーフ 1949年録音 - モーツァルト:ヴァイオリン協奏曲第3番 ト長調 K.216

(Vn)ヴァーシャ・プシホダ:ハンス・ミュラー=クライ指揮 南ドイツ放送交響楽団 1953年録音 - モーツァルト:ヴァイオリン協奏曲第4番 ニ長調 K.218

(Vn)ヴァーシャ・プシホダ:エンニオ・ジェレッリ指揮、RAIトリノ交響楽団 1957年録音

この中で1920年代に録音したモーツァルトに関しては何の問題もありません。それらはモーツァルトの小品を素材としたショー・ピースだと考えればいい演奏であって、「芸人プシホダ」の持ち味を遺憾なく発揮した演奏です。ですから、それをもって彼のモーツァルト作品へのアプローチを云々するような類の録音ではありません。

問題は戦後に録音した一つのヴァイオリン・ソナタと2つのコンチェルトです。

おそらく、彼がモーツァルトに取り組んだ背景にはバッハの時と同じようにただの「芸人」で終わりたくないという思いがもたらしたものだったのでしょう。

しかしながら、その演奏は1949年に録音されたヴァイオリン・ソナタからして驚かされます。それはもうプシホダらしい「妖艶」な響きで彩られたモーツァルトであり、それはもうロマン派の作曲家による音楽のように聞こえてしまいます。

そう言えば、1954年にハイフェッツもモーツァルトのヴァイオリン・ソナタを2曲録音しているのですが、それはもうカミソリで削ぎ落としたような硬質な響きで造形された音楽であり、モーツァルトらしい微笑みというか、愛想のようなものは微塵も存在しない演奏でした。この二人のモーツァルトを較べてみれば、それはこの地球上で南極と北極ほどに隔たっていると言うよりは、まるで異なる星に住んでいるかのように聞こえてしまいます。

とりわけ、ハイフェッツは「100万ドルトリオ」などと言う商業的キャッチフレーズから解放されたあとは、志を同じくした仲間と数多くの室内楽作品を録音していくのですが、それらはもう、全てが「寄らば切るぞ!」と言わんばかりの厳しさに貫かれた演奏ばかりでした。そして、時代は明らかにプシホダではなくてハイフェッツたちが目指した方向を支持していました。

このプシホダの手になるモーツァルトが当時の聞き手にどのように評価されたのかは分かりませんが、間違いがないのはそれによって「芸人プシホダ」から「芸術家プシホダ」へのチェンジを嗅ぎ取った人は誰もいなかったはずです。つまりは、真っ当なモーツァルト演奏から言えば明らかに「邪道」ではあるのですが、気楽な聞き手からしてみれば面白いことは間違いないのです。

ただし、その演奏が彼の高い「芸術性」を担保するものにはならなかったことは間違いありません。

そして、それとほの同じ事は1953年に録音した「ヴァイオリン協奏曲第3番」にもいえます。プシホダは50年代にはいると急激に衰えたと言われるのですが、いやはやどうして、この妖艶にして過剰なまでの芸人魂を保持するだけのテクニックは決して失っていないことは分かります。もちろん、いささか荒っぽいところは目立つのですが、聞き手にとっては面白いことは間違いありません。

しかし、先にも述べたように時代はすでにその様なモーツァルトを評価しないようになっていたのです。

そして、最後の57年に録音した「ヴァイオリン協奏曲第4番」は、同じ年に録音したバッハの「2つのヴァイオリンのための協奏曲」と同じ事がいえます。

[2022年10月1日追記]

今回、プシホダを取り上げるにあたって彼のの50年代の録音をまとめて聞き直してみて、どうやら私は大きな勘違いをしていたかもしれないと気づかされました。それは、彼が「ただの芸人で終わりたくない」と思ったのではなく、クラシック音楽というものがある種の規矩の中に囲い込まれていく現実に対して、それが例えバッハやモーツァルトであっても己の信じる感性に従って自由に演奏して何が悪いという意地のあらわれだったかもしれないと思うようになたからです。

惜しむらくは、57年の録音では明らかに技術の衰えがあり、プシホダならではの妖しい魅力は後退していますが、それでも自由に演奏して何が悪いという側から見てみれば十分に面白い演奏です。

さらに言えば、そこに技術の衰えを感じてしまうのは、それだけプシホダというヴァイオリニストへの期待値の高さの裏返しだったのかもしれません。

ですから、この稿のタイトルは「ただの芸人で終わりたくない」ではなくて、「クラシック音楽の世界にあってもただの芸人で何が悪い」とすべきなのかもしれません。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

2022-10-02:yk

- ヴァイオリンはクラシック音楽の中心に位置する楽器であり、最も(心理的に身体的もにも)人間の生身に近く位置する楽器だと言えるのではないでしょうか。その分ヴァイオリンの音色は演奏家の(心理的にも身体的にも)”個性”と切り離すことは出来ない固有のもので、個性の明確な演奏家であればあるほど、ちょっと奏法を変えて趣向を変える・・・などと言うことの難しい(無意味な?)楽器だと言うことが出来るでしょう。

一方、所謂クラシック音楽にも”時代の流れ”があり演奏にも”流行り廃れ”があるというのは、その是非はともかく事実には違いありません。この時代の流れと個性の齟齬・・・と言うか狭間に入り込んだヴァイオリニストの評価と言うのはなかなか紆余曲折あるのも止む得ないのかもしれません。

ヴァ―サ・プシホダ・・・・も、そう言ったヴァイオリニストですね。しかし、人間の個性というのは明らかに”流行り廃れ”より長く残るものの様です・・・録音と言う記録の残る演奏家では特に。私も彼の演奏でよく知っていたのはドヴォルザークの協奏曲位で、その評価も「個性的だな~~・・・・(あと無言)^_^;;」と言ったものでしたが、最近こちらも馬齢を重ねて”時代遅れ”になったせいかプシホダの演奏にも妙に親近感を抱くようになりました。このモーツアルトもガチガチのピリオド原理主義者でもない限り”こう言うのも有っていいんじゃないかしら?”・・・と言ってよい時代になりつつあるんじゃないでしょうか・・・私は結構楽しみました。

芸人と芸術家の境界を何処に引くかは微妙な問題ですが、”個性”と”楽器”の一体化したヴァイオリニストの場合は特にこの境界は微妙・・・と言うか私個人的には本質的にヴァイオリニストには芸人・芸術家の境界は無いんじゃないかと思っています(私は”何でも線引き否定論者”ではないのでこの無境界説はヴァイオリニスト限定ですが・・・)。その意味ではハイフェッツにもオイストラッフにも”芸人”気質があるとも言えますし、最近でもクレーメルの様なヴァイオリニストにも”芸人”気質を感じますし、逆に”芸人”気質を感じることの無いヴァイオリニストに私は親近感が湧きません。

時代・・・と言う点で、もう一つプシホダで「面白いなー」と思ったのがバッハのシャコンヌでした。yungさんも指摘している様にそのホモホニックなシャコンヌ・・・どこかで聴いたような気がしたのですが、思い出しました。シュバイツァーが提唱した所謂バッハ・ボウによる演奏でした、弓のしなりでヴァイオリンの4弦同時に弾いて”バッハの楽譜通り!!”無伴奏を演奏しよう・・・と言う試み。今では、学問的にバッハ・ボウは否定されていますが録音にはいくつか残っています。その4弦同時に奏されるシャコンヌは現代の音をずらして弾くシャコンヌを聴きなれた耳には、少々拍子抜けする(物足りない)ほどスムーズである意味ホモホニックに聴こえます。プシホダのシャコンヌがホモホニックである意味時代遅れなのは確かですが、普通の弓でこういう演奏が出来てしまうというのは彼が確かに大した技巧家だったということの左証でもある様に思います(一体誰の演奏が”楽譜通り”なんでしょうね^_^;;)。

最後に、プシホダは1950年代急速に衰えたと言われますが、それは1954年交通事故で右上腕を負傷し、その後辛抱強くリハビリをしたが完全には回復することは無かった・・・と言うことだそうです。しかし、彼は1956年十年間の国外追放(戦時中の親ナチ疑惑)が解除され「プラハの春」でドヴォルザークの協奏曲を演奏しスメタナ・ホール始まって以来の喝采を浴び、その演奏後彼に花束を渡したのが若きヨゼフ・スークだったそうです。

彼は1900年の生まれですから、1960年に亡くなった時60歳だったことになりますが、晩年の交通事故とその早逝がやはり惜しまれます。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-01-16]

ベートーヴェン:管楽三重奏曲 ハ長調, Op.87(Beethoven:Trio in C major, Op.87)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)