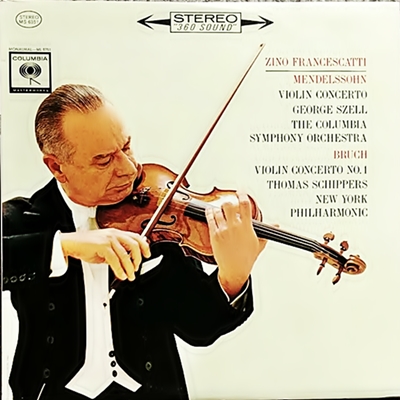

Home|フランチェスカッティ(Zino Francescatti)|ブルッフ:ヴァイオリン協奏曲第1番 ト短調, Op.26

ブルッフ:ヴァイオリン協奏曲第1番 ト短調, Op.26

(Vn)ジノ・フランチェスカッティ:トーマス・シッパース指揮 ニューヨーク・フィルハーモニック 1962年1月23日録音

Bruch:Violin Concerto No.1 in G minor, Op.26 [1.Vorspiel: Allegro moderato - 2.Adagio]

Bruch:Violin Concerto No.1 in G minor, Op.26 [3.Finale: Allegro energico]

ロマン派の協奏曲らしくメランコリック

と言うのは、ヴァイオリンのレッスンをはじめると必ずと言っていいほど取り上げるのがこの協奏曲であり、発表会などでは一度は演奏した経験を持っているからだそうです。ただし、プロのコンサートで演奏される機会は決して多くはありません。

しかし、ロマン派の協奏曲らしくメランコリックでありながら結構ゴージャスな雰囲気もただよい、メンデルスゾーンの協奏曲と比べてもそれほど遜色はないように思います。

第1楽章

序奏に続いて独奏ヴァイオリンの自由なカデンツァが始まるのですが、最低音Gから一気に駆け上がっていくので聴き応え満点、けれん味たっぷりのオープニングです。力強い第一主題と優美な第二主題が展開されながら音楽は進んでいき、いわゆる再現部にはいるところでそれは省略して経過的なフレーズで静かに第2楽章に入っていくという構成になっています。(・・・と、思います^^;)

第2楽章

ここが一番魅力的な楽章でしょう。主に3つの美しいメロディが組み合わされて音楽は展開していきます。息の長い優美なフレーズにいつまでも浸っていたいと思わせるような音楽です。

第3楽章

序奏に続いて,独奏ヴァイオリンが勇壮なメロディを聞かせてくれてこの楽章はスタートします。。前の楽章の対照的な出だしを持ってくるのは定番、そして、展開部・再現部と続いてプレストのコーダで壮麗に終わるというおきまりのエンディングですが良くできています。

甘い音色でよく歌うヴァイオリンを存分に堪能できる

これは何とも不思議な演奏です。一言で言えば、ヴァイオリンのソロとオーケストラの伴奏が何故か上手く噛み合っていないのです。ところが、その事を両者ともにあまり気にしていないような雰囲気で、オーケストラだけの部分は随分とあっさりと演奏しているにもかかわらず、フランチェスカッティのソロが入ってくると、それにピッタリと寄りそうのです。協奏曲というのはソロをオーケストラが献身的にサポートするか、もしくはオケとソリストが火花を散らすのか、さらに言えばオケはお義理で伴奏をつけるのかと言うのが考えられるパターンなのですが、これはそのどれにもあてはまらないのです。

トーマス・シッパーは将来を嘱望された指揮者だったのですが、1977年に肺癌のために47歳で急逝しました。

ですから、この録音は彼にとっては30歳を過ぎたばかりの、まさに勢いを増している時の録音です。そう考えれば、このオケ伴は実に不思議です。

もちろん、ヴァイオリンの方はフランチェスカッティ節が炸裂しています。それだけに、最初はそのずれにいささか違和感を覚えました。

しかし、じっくりと聞いてみると、オケが随分とあっさりと早めのテンポで演奏していても、そこからヴァイオリンのソロに引き渡すときは実に丁寧に引き継いでいるのです。それに気づくと、あなたはあなた、私は私という感じでもないし、ましてやお義理で伴奏をつけているわけでもないようです。

そこで、気づいたのは、オケがあっさりしているが故に、結果としてフランチェスカッティの美しくて甘い音色が際だっているのです。

そう言えば、ハイフェッツなんかも自分のやりたい放題したいがために格下の指揮者を使うことがよくあったのですが、この場合は何となく共同正犯でシッパーズがフランチェスカッティのヴァイオリンを引き立てているような気がするのです。

まあ、さすがに考えすぎかもしれませんが、それでも結果としてフランチェスカッティの甘い音色でよく歌うヴァイオリンを存分に堪能できる演奏になっていることだけは間違いありません。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

2022-05-28:joshua

- フランチェスカッティ、オーマンディ、フィラデルフィアと組んだパガニーニ第一協奏曲が最初に思い出されます。さては、ハイフェッツより度胸があったのか、というと、24のカプリースは聴いたことがありません。

なぜ録音しなかったんでしょうね?

それは、奇想曲全曲をライブで聴き通すのを想像すると、分かるような気がします。録音媒体なら尚更ですが、わたしは聴くに耐えません。いい曲はありますが、通しては勘弁して欲しい。

フランチェスカッティはイタリア、フランスの混血だったと思いますが、(ややバルビローリと似ている)、ラテン的な芸は演じてくれますが、ストイックにテクニックを押しつけてはこない、と理解しています。

ハイフェッツのシャープさは無くても、月並みな表現ですが、運指は目の覚めるような見事さです。ブルッフもいいですが、サンサーンスが絶品と思います。バルサム指揮コロンビア響と弾いたハバネラ、序奏ロンドカプリチオーソ、40年来最高と思ってます。どんな短い音にも細かいビブラートがあり、独特です。そこが、甘っちょろいと聞こえる曲もありますが、小器用に弾き分けたりしないとこに、フランチェスカッティさんやなあ、という感慨があるのも悪くありません。

そう、バッハは協奏曲は残してますが、ソナタ、パルティータは、やはりない。自然な感性で録音曲を決められた幸せな人だったのか?

録音産業からのリクエストを只管断わり、我が道を行った己に素直な職人だったのか、その演奏の変遷ならね人生の辿り方を探ってみたいヒト、であります。

2022-11-30:コタロー

- この演奏は、私にとってこの曲のファーストコンタクトでした。例によってCBSソニーの「廉価盤」として70年代に再発されたレコードを購入したものです。フランチェスカッティ特有のねっとりとした甘さに魅了されました。

指揮者のシッパースともども息の合った音楽が繰り広げられる好感の持てる演奏です。

しばらくぶりに聴いて、とても懐かしかったです。取り上げてくださってありがとうございました。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2025-12-07]

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第23番「熱情」 ヘ短調 Op.57(Beethoven: Piano Sonata No.23 In F Minor, Op.57 "Appassionata")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1955年11月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on November, 1955)

[2025-12-06]

ラヴェル:夜のガスパール(Ravel:Gaspard de la nuit)(P)ジーナ・バッカウアー:(語り)サー・ジョン・ギールグッド 1964年6月録音(Gina Bachauer:(Read)Sir John Gielgud Recorded on June, 1964)

[2025-12-04]

フォーレ:夜想曲第7番 嬰ハ短調 作品74(Faure:Nocturne No.7 in C-sharp minor, Op.74)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-02]

ハイドン:弦楽四重奏曲第32番 ハ長調, Op.20, No.2, Hob.3:32(Haydn:String Quartet No.32 in C major, Op.20, No.2, Hob.3:32)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1931年12月2日録音(Pro Arte String Quartet:Recorded on December 2, 1931)

[2025-11-30]

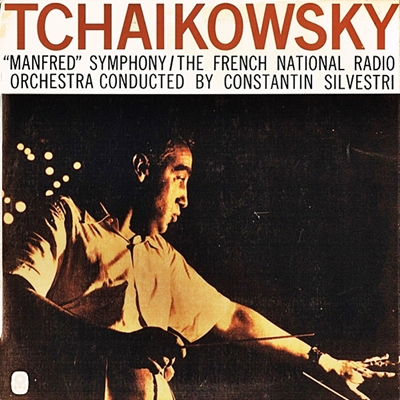

チャイコフスキー:マンフレッド交響曲 ロ短調 作品58(Tchaikovsky:Manfred Symphony in B minor, Op.58)コンスタンティン・シルヴェストリ指揮 フランス国立放送管弦楽団 1957年11月13日~16日&21日録音(Constantin Silvestri:French National Radio Orchestra Recorded on November 13-16&21, 1959)

[2025-11-28]

ベートーベン:交響曲第8番 ヘ長調 作品93(Beethoven:Symphony No.8 in F major ,Op.93)ジョルジュ・ジョルジェスク指揮 ブカレスト・ジョルジェ・エネスク・フィルハーモニー管弦楽団 1961年5月録音(George Georgescu:Bucharest George Enescu Philharmonic Orchestra Recorded on May, 1961)

[2025-11-26]

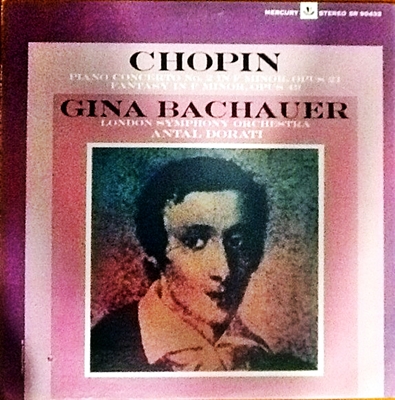

ショパン: ピアノ協奏曲第2番 ヘ短調 Op.21(Chopin:Piano Concerto No.2 in F minor, Op.21)(P)ジーナ・バッカウアー:アンタル・ドラティ指揮 ロンドン交響楽団 1964年6月録音(Gina Bachauer:(Con)Antal Dorati London Symphony Orchestra Recorded on June, 1964)

[2025-11-24]

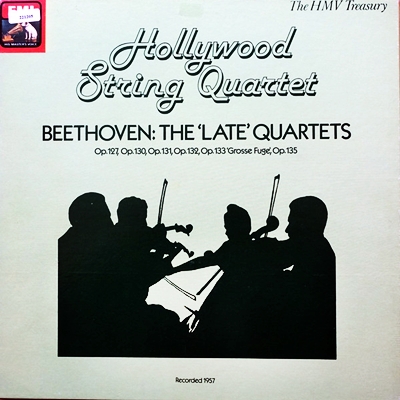

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第12番変ホ長調, Op.127(Beethoven:String Quartet No.12 in E Flat major Op.127)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年3月23日,31日&4月6日&20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on March 23, 31 & April 6, 20, 1957)

[2025-11-21]

ハイドン:弦楽四重奏曲第31番 変ホ長調, Op.20, No1, Hob.3:31(Haydn]String Quartet No.31 in E flat major, Op.20, No1, Hob.3:31)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1938年6月5日録音(Pro Arte String Quartet:Recorded on June l5, 1938)

[2025-11-19]

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第21番「ワルトシュタイン」 ハ長調 Op.53(eethoven:Piano Sonata No.21 in C major, Op.53 "Waldstein")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)