Home|レナード・ペナリオ(Leonard Pennario)|ラフマニノフ:パガニーニの主題による狂詩曲 作品43

ラフマニノフ:パガニーニの主題による狂詩曲 作品43

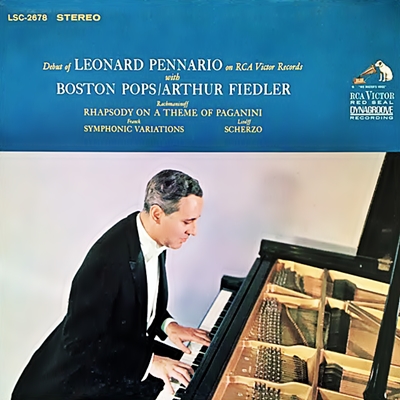

(P)レナード・ペナリオ:アーサー・フィードラー指揮 ボストン・ポップス 1963年5月24日録音

Rachmaninov:Rhapsody on a Theme of Paganini, Op.43

Andante cantabileだけはとても有名です

パガニーニのヴァイオリン曲『24の奇想曲』第24番「主題と変奏」の「主題」をネタにして、ラフマニノフらしいロマンティックな世界を繰り広げています。

とりわけ有名なのが、第18変奏のAndante cantabileです。

きっと、「パガニーニの主題による狂詩曲」なんて言われても全然ピントこない人でも、この部分を聞けばピンと来るはずです。テレビのコマーシャルやドラマのBGM、さらにはフィギアスケートの音楽などに、それこそ擦り切れるほどに使い回されています。

ただ、第18変奏なんて言われても、この作品はかなり自由に変奏されていますし、おまけにかんじんの主題が最初に出てこないという変速技を使っていますので、きっとよほど訓練された人でないとどこが18番目の変奏かは聞き当てられないはずです。

でも、大丈夫です。

あのメロディが出てくれば、誰でも思い当たります。

「パガニーニの主題による狂詩曲」なんて知らないよと言う人も、「あのメロディ」が出てくるまで辛抱強く聞き続けてください。

常に「軽み」を失わない

「レナード・ペナリオ」というピアニストは小澤征爾が伴奏を務めた時のソリストとして一度取り上げたことがあるのですが、その時の興味はあくまでも「若き日の小澤征爾」でした。その時は、恥ずかしながら「レナード・ペナリオって、誰れ?」というかんじでした。

しかし、実際に聞いてみると、派手ではないものの難しいことをサラリとやってのける人だなと感じ、その事を、「100メートル×4」の4継リレーの第3走者のような存在だと、分かったような分からないような妙な喩えで表現しました。

それは地味ではあっても難しい役割を確実にミスなくこなしていく能力を持ったピアニストだと思った故のたとえでした。

と言うことで、このレナード・ペナリオ」というピアニストをある程度まとめて聞いてみたいと思いあれこれ探し出してきました。

調べてみれば、12歳でグリーグのピアノ協奏曲をダラス交響楽団と共演して神童として名を馳せたピアニストらしいです。さらに、「ラフマニノフ追悼演奏会」で協奏曲の第2番も演奏し、その後は彼の「ピアノ協奏曲全曲」と「パガニーニの主題による狂詩曲」の録音を初めて成し遂げた人物として記憶されています。

確かに、すでに紹介しているリヒャルト・シュトラウスの「ブルレスケ」の最後のカデンツァなどを聞けば、大変なテクニックを持ったピアニストであることが分かります。20歳前後にしてその才能を全面的に開花させ、その後も「只の人」になることなく長く活動を続けてきたことがよく分かる録音でした。

しかし、何故か今のこの国から眺めてみれば、少なくない人(私も含めて)にとっては「レナード・ペナリオって、誰れ?」というかんじになっているのですから不思議です。

それも、早くに指揮者に転向したとか、教育活動に舵を切ったとか、さらには早くして燃え尽きたというわけでもなく1990年代まで精力的に活動していたらしいので、不思議と言えば不思議です。

ただし、今回彼の残された録音をある程度まとめて聞いてみて、何となくその理由が分かりました。それは、ソリストとして必要な「オレがオレが!」という我欲が非常に少ない人だったと言うことです。

特に、室内楽などになるといつも一歩引くような感じで全体のバランスをとることに力を尽くし、自分が目立とうという気持ちは全くなかったことがよく分かります。

ハイフェッツが室内楽のパートナーとして彼をよく指名したらしいのですが、「なるほど、さもありなん」と思わさせられたものです。まさに、4継リレーの第3走者のような存在です。

そして、それは協奏曲のソリストとしてもスタンスは変わらず、己のテクニックを「どうだ!」と言わんばかりに誇示することはなく、常にどこか飄々とした感じで、難しいところもさも簡単そうにサラリと演奏してしまうのです。

言葉をかえれば、常に軽み(「かろみ」と読んでください)を失わないのです。

とりわけ、このアーサー・フィードラーとボストン・ポップスと組んで録音した一枚などは、そう言う特徴が見事に洗われています。

- ラフマニノフ:パガニーニの主題による狂詩曲, Op.43

- フランク:交響的変奏曲, FWV 46

- アンリ・リトルフ:交響的協奏曲第4番 ニ短調, Op.102

それは、重々しいクラシックの音楽と言うよりはどこかポップス的な音楽のように聞こえます。そして、それはフィードラー&ボストン・ポップスと組むことによって実に上手くいっていて、これほど聞いていて気持ちのよくなる演奏は極めて貴重です。

また、アンリ・リトルフの交響的協奏曲なんてのは極めてレアな作品なのですが、これもまた実に軽やかに演奏していて、マイナー曲につきものの「修行」的な雰囲気を持って聞く必要は全くありません。

しかしながら、こういう楽しい演奏をしてくれる人というのは何故か軽く見られてしまうようです。それだけに、こういう人こそせっせと発掘しなければいけませんね。

もちろん、何を今頃になって「発掘」などと言ってるんだ、と言う言葉も聞こえてきそうですが・・・(^^;)

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-01-16]

ベートーヴェン:管楽三重奏曲 ハ長調, Op.87(Beethoven:Trio in C major, Op.87)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)

[2026-01-10]

バッハ:前奏曲とフーガ ロ短調 BWV.544(J.S.Bach:Prelude and Fugue in B minor, BWV 544)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-07]

ハイドン:弦楽四重奏曲第57番 ハ長調, Op.54, No.2, Hob.3:57(Haydn:String Quartet No.57 in C major, Op.54, No.2, Hob.3:57)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)